デジタルカメラ便覧

2014/10:発行

2015/07:更新

2015/07:更新

目次

APS-Cサイズコンパクト

高級コンパクトデジタルカメラの走りとなるのが、このAPS-Cサイズコンパクトです。

このクラスのカメラは、ニコン、リコー、フジフィルム、キヤノン、シグマが発売していますが、真っ先に市場を投入したのはどのメーカーでしょうか?

実はニコンでも、リコーでも、フジフィルムでも、キヤノンでもなく、元々はレンズメーカーであるシグマ光機なのです。

本書ではそのシグマDPシリーズにおける画期的な色再現システムについて、分かり易くご説明したいと思います。

シグマ

シグマは他社に先駆けて、2006年にAPS-Cサイズコンパクトデジタルカメラ市場に参入しました。

その記念すべき初代DP1の外観は、全くもって普通なのですが、中身は明らかに別格です。

シグマDP1

何が別格かと言えば、このDPシリーズは非常に特殊な撮像素子を使っているのです。

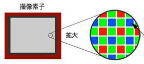

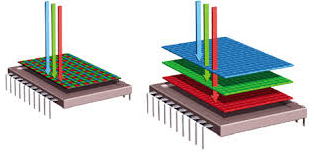

一般的な撮像素子は、格子状のセンサーに同じく格子状に色分けした3色(赤青緑)のフィルターを乗せて色情報を読み取っていますが、シグマの撮像素子は一つの素子を3色の3層に分けて色情報を読み取っています。

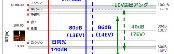

一般的な撮像素子とシグマの撮像素子(468万画素×3層)

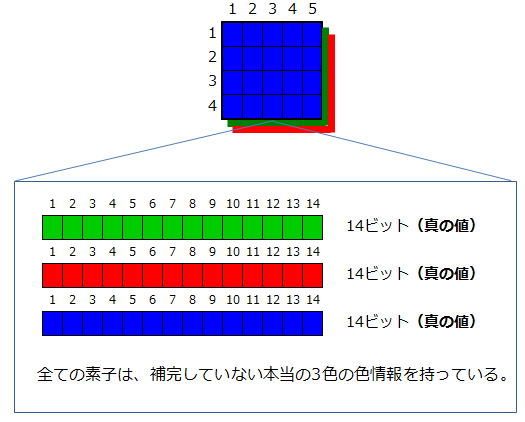

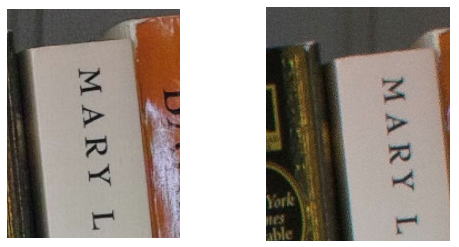

このため、一般的な撮像素子で発生するモアレや偽色が無いためローパスフィルターが不要となり、よりクリアーな画像を再現できます。

と、通常の解説はこの程度なのですが、こんな解説ではこの撮像素子の本質的な優位性については全く分かりません。

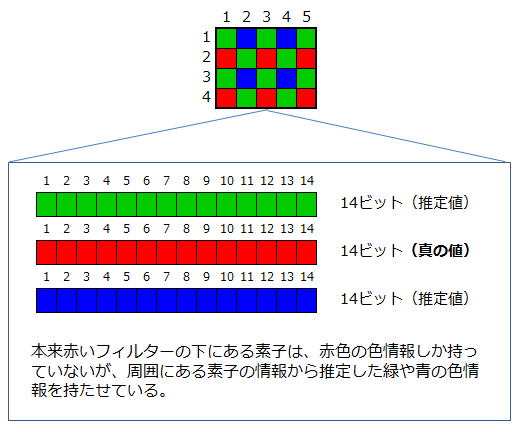

この撮像素子の本質的な優位性とは、1画素の中に(一切加工のない)純粋な色情報しか入っていない事です。

一般的な撮像素子の場合、1素子の得られる色情報は本来1色分しかないのため、周囲の素子の色情報を使って(補間処理を行って)3色分の色情報を持たせているのです。

べイヤー配列における1画素の情報

このため、厳密には正確ではない色情報を含んでいる事になり、僅かながら異なる色を再現しています。(この最悪のケースが、色の境界線付近で発生する偽色です)

一方、シグマの3層撮像素子の場合、1素子が純粋に被写体に対応する3色の色情報を持っている事から、補完の無い純粋な色を再現できるという訳です。

シグマの撮像素子おける1画素の情報

すなわちローパスフィルターが無い事によりクリアな画像を撮像素子が取り込めると共に、色の補間処理が無い事から同じく鮮明な色彩を取り込めるという訳です。

3層撮像素子 一般的な撮像素子

しかしながら膨大な画像データに対して非常に複雑な演算処理を行うため、画像処理に時間が掛かる、バッテリーの持ちが悪い、速写性に劣る、撮影条件によっては画質が低下する等の問題があります。

このため徐々に改善されているとは言え、RAWファイルを演算能力に余裕のあるPCで現像した方が、より安定した結果を得られる傾向があります。

なおDPシリーズは徐々に進化しており、第1世代ののDPシリーズ、第2世代のDP Merrillシリーズ、第3世代のdp Quattroシリーズがあります。

また各シリーズにはどれも2~4種類の異なるレンズを搭載したモデルがあり、超広角レンズを搭載したDP0、広角レンズのDP1、標準レンズのDP2、望遠レンズのDP3があります。

それでは各世代ごとにモデルを見ていきたいと思います。

1. DPシリーズ

DPシリーズは、3層構造の撮像素子を搭載した最初のコンパクトカメラです。

シグマDP1

この撮像素子は468万画素×3層の構成になっており、画像情報から考えると実質的に468万画素でしたが、画像処理のアルゴリズムにマッチした撮影条件での鮮明度は群を抜いています。

このため発売当初は、マニアの間で結構話題に上ったものです。

具体的には、本機の実質的な画素数は468万画素でありながら、解像度を一般的なべイヤー配列の撮像素子に換算すると、468万画素(輝度情報の画素数)の2倍である936万画素相当の画像が再現できるという訳です。

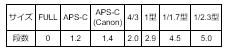

| モデル | 素子構成 | 総画素数 | 実画素数 | 解像度 |

| DP1~DP2 | 468万素子×3層 | 1404万素子 | 468万画素 | 936万画素相当 |

これは一般的なべイヤー配列の輝度情報は、全画素の半分の緑の素子が担っているためです。

ただし間違いなくそう言えるのはローパスフィルターがある場合なので、これは素直にピュアな色情報を持った468万画素と言った方がユーザーには分かり易い様に思います。

なお既にお伝えしました様に、DP1とDP2の違いはレンズの違いなのですが、それぞれが時期をずらしてマイナーチェンジを繰り返していましたので、各モデル毎に見ていきたいと思います。

【DP1】

DP1は広角28mmレンズを搭載したモデルです。

DP1x DP1s DP1

この中でどれを選ぶかですが、試しに使ってみるのでしたら、中古が安いDP1sでしょうか。

| モデル (発売日) |

特徴 | 自撮り | ストロボ | 連写 | シャッター 速度 |

常用ISO感度 (RAW) |

総画素数 (解像度) |

| DP1x 2010/2 |

作像エンジンをTRUE IIへ変更、オートフォーカス高速化、高感度性能向上、操作ボタンなどをDP2と統一。 | 非対応 | 内蔵 | 不可 | 1/1,000 -15秒 |

100- 800 (6400) |

1404万画素 (936万) |

| DP1s 2009/10 |

DP1のマイナーチェンジ版。 クイックセットメニュー追加、対逆光性能改善、ISO50追加、表示機能改善。 |

非対応 | 内蔵 | 不可 | 1/1,000 -15秒 |

100- 800 | 1404万画素 (936万) |

| DP1 2006/9 |

3層撮像素子を搭載した最初のコンパクトカメラ。 広角16.6mm(フルサイズ換算28mm)F4レンズを搭載。 |

非対応 | 内蔵 | 不可 | 1/1,000 -15秒 |

100- 800 | 1404万画素 (936万) |

【DP2】

DP1の広角レンズの代わりに標準レンズを搭載したのが、DP2です。

DP2x DP2s DP2

| モデル (発売日) |

特徴 | 自撮り | ストロボ | 連写 | シャッター 速度 |

常用ISO感度 (RAW) |

総画素数 (解像度) |

| DP2s 2010/2 |

TRUE IIのアルゴリズムを最適化しオートフォーカスの高速化。DP1sのパワーセーブモード搭載、背面ボタン表示の一部を赤色にして視認性向上。 | 非対応 | 内蔵 | 不可 | 1/1,000 -15秒 |

100- 800 (6400) |

1404万画素 (936万) |

| DP2x 2011/2 |

DP2sのマイナーチェンジバージョン。 AFE搭載やAFスピード高速化。 |

非対応 | 内蔵 | 不可 | 1/1,000 -15秒 |

100- 800 (6400) |

1404万画素 (936万) |

| DP2 2008/9 |

ベースはDP1と同じで、標準レンズの30mm(フルサイズ換算で45mm) F4を搭載。 | 非対応 | 内蔵 | 不可 | 1/1,000 -15秒 |

100- 800 (6400) |

1404万画素 (936万) |

2. DP Merrillシリーズ

2012年に発売されたDP Merrillシリーズは、画素数を大幅に増やしたモデルです。

シグマDP Merrillシリーズ

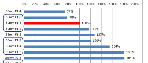

具体的には、下の表にあります様に、撮像素子を従来の468万画素×3層から、1536万画素×3層へと大幅に変更しています。

| モデル | 素子構成 | 総画素数 | 実画素数 | 解像度 |

| DP1~DP2 | 468万素子×3層 | 1404万素子 | 468万画素 | 936万画素相当 |

| Merill | 1536万素子×3層 | 4608万素子 | 1536万画素 | 3072万画素相当 |

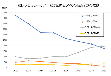

これによって、従来のDPシリーズのベスト画像は、B4サイズプリントもしくはハイビジョンモニター(1920 x1080)で見る程度しか対応できなかったのですが、DP MerrillシリーズはA2サイズプリントあるいは4Kモニター(3840 x2160)にも対応できる様になりました。

ただし、総画素数はトータルで4,600万画素になりましたので、高級デジタル一眼レフ並みの画像処理エンジンが必要になっています。

また本シリーズから、望遠レンズを搭載したDP3が新たに加わりました。

DP1 Merrill DP3 Merrill DP2 Merrill

28mm 75mm 45mm

このため、DPシリーズよりもっと高精細の画像を得ようとすると、こちらのDP Merrillシリーズを選択する必要があります。

| モデル (発売日) |

特徴 | 自撮り | ストロボ | 連写 | シャッター 速度 |

常用ISO感度 (拡張) |

総画素数 (解像度) |

| DP1 Merrill 2012/9 |

DP2 Merrillに広角レンズの16.6mm(フルサイズ換算28mm)F2.8を搭載。 | 非対応 | 外付け | 4コマ/秒 | 1/2,000 -30秒 |

100- 6400 | 4608万画素 (3072万) |

| DP3 Merrill 2012/8 |

DP2 Merrillに望遠レンズの50mm(フルサイズ換算で75mm)F2.8のレンズを搭載。 | 非対応 | 外付け | 4コマ/秒 | 1/2,000 -30秒 |

100- 6400 | 4608万画素 (3072万) |

| DP2 Merrill 2012/7 |

標準レンズの30mm(フルサイズ換算で45mm) F2.8を搭載。 | 非対応 | 外付け | 4コマ/秒 | 1/2,000 -30秒 |

100- 6400 | 4608万画素 (3072万) |

あとは装着されたレンズの種類で選ぶしかないのですが、中古ですとなぜか標準レンズのDP2 Merrillが一番安いので、人物撮影から風景まで撮るのでしたら、これがお勧めかもしれません。

シグマDP2 Merrill

3. dp Quattrシリーズ

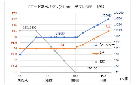

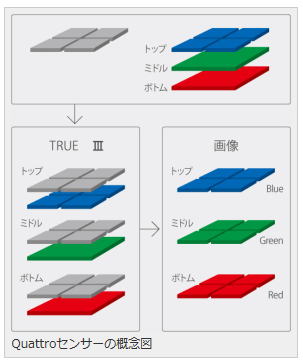

dp Quattroシリーズは、最新の三層撮像素子(1960万画素+490万画素×2層=2900万画素)を搭載したカメラです。

シグマdp2 Quattro

この素子は最上面の層のみ4つに分割して、一つの色情報に4つの輝度情報を持たせた構成になっています。

これによって色情報では490万画素でありながら、解像度は一般的なベイヤー配列の撮像素子に換算すると、1960画素(輝度情報の画素数)の2倍である3920万画素相当の画像が再現できるという訳です。

これは一般的なべイヤー配列の輝度情報は、全画素の半分の緑の素子が担っているためです。

ちなみに過去のモデルの画素数を表にすると以下の様になります。

| モデル | 素子構成 | 総素子数 | 実画素数 | 解像度 |

| DP1~DP2 | 468万素子×3層 | 1404万素子 | 468万画素 | 936万画素相当 |

| Merill | 1536万素子×3層 | 4608万素子 | 1536万画素 | 3072万画素相当 |

| Quattro | 1960万素子+ 490万素子×2層 |

2940万素子 | 1960万画素 | 3920万画素相当 |

これをご覧頂きます様に、Quattroの総画素数(2940万画素)は、Merillの総画素数(4608万画素)より減っているものの、一般的な撮像素子に換算した画素数は3920万画素と、Merillの3072万画素より増えた事が分かります。

また本モデルから回路基板を2枚から1枚にして、信号処理の最適化を図っていますので、データ量の減少と共に演算速度の改善が図られています。

また基板の1枚化に伴い、ボディーの厚みと高さが減って全体に横長になっています。

また従来AF駆動モーターは本体側に内蔵されていたのですが、本シリーズよりレンズを太くしてレンズ内にモーターを組み込んでいます。

dp0 dp1 dp2 dp3

21mm 28mm 45mm 75mm

dp Quattroシリーズになって速写性は大幅にアップしましたが、実質的な画素数はDP2 Merrillシリーズの方が上ですので、多少の不便は我慢しても高画質を望まれるのでしたらDP2 Merrillシリーズの方が良いかもしれません。

また最新技術とこのユニークな形状を好まれるのでしたら、dp Quattroシリーズになります。

| モデル (発売日) |

特徴 | 自撮り | ストロボ | 連写 | シャッター 速度 |

常用ISO感度 (拡張) |

総画素数 (解像度) |

| dp0 Quattro 2015/7 |

14mm(21mm)/F4 | 非対応 | 外付け | 可 | 1/2,000 -30秒 |

100- 6400 | 2900万画素 (3920万) |

| dp3 Quattro 2015/2 |

50mm(75mm)/F2.8 | 非対応 | 外付け | 可 | 1/2,000 -30秒 |

100- 6400 | 2900万画素 (3920万) |

| dp1 Quattro 2014/10 |

19mm(28mm)/F2.8 | 非対応 | 外付け | 可 | 1/2,000 -30秒 |

100- 6400 | 2900万画素 (3920万 |

| dp2 Quattro 2014/6 |

30mm(45mm)/F2.8 | 非対応 | 外付け | 可 | 1/2,000 -30秒 |

100- 6400 | 2900万画素 (3920万 |

まとめとしては、多少の不便さを我慢してでも、とにもかくにも補完の無いクリアで鮮明な画像を追い求める方にはお勧めのカメラです。

シグマ/APS-Cサイズコンパクト/デジタルカメラ便覧