ボケ易い単焦点レンズのベスト15

(お勧めポートレート用レンズ)

2015/4: 初版

2020/5: 更新

2020/5: 更新

第6位:85mm F1.4

上半身撮影距離:2m

続いて第6位は、85mm F1.4です。85mm F1.2は一本しかなかったのに対して、ここは激戦区でマニュアルフォーカスを含めると何と7本も存在します。

先にお伝えしておきますと、この中でどれが一押しと聞かれれば、2016年に発売されたソニーの85mm F1.4 GMが頭一つ抜け出していると、2016年はお伝えしていました。

ところが、その後発売されたSIGMAの85mm F1.4 DG HSM Artが重さを含めて断トツの光学性能を示しています、と2017年は書いていました。

それでは、2017/11に発売されたキヤノンのEF 85mm F1.4はどうなのでしょうか?

どうやら新しいレンズほど性能が良いという傾向があるため、古い順に85mm F1.4レンズをご紹介して、最後にMTFで比べた順位をお知らせしたいと思います。

恐らく何方にとっても予想外の結果になりますので、心してお読み頂ければと思います。

SONY Planar T* 85mm F1.4 ZA

Sony Planar T* 85mm F1.4 ZA (640g)

| Sony Planar T* 85mm F1.4 ZA (2006/10) | ||||

|---|---|---|---|---|

| 最短撮影距離 | フィルター径 | サイズ | 質量 | |

| 0.85m | 72mm | φ81mm ×75mm | 640g | |

| ピント機構 | フローティング方式の全体繰り出し | |||

| AFモーター | 非搭載 | |||

| ストロボ調光 | レンズからの距離情報を加味したADI (Advanced Distancd Integration) ストロボ調光可能。 |

|||

| 絞り羽根 | 9枚 | |||

| 操作性 | AF時にフォーカスリングが回転しないオートクラッチ機構と、 フォーカスホールドボタン搭載。 |

|||

SONYの85mm F1.4 ZAは、2006年発売と設計も古く、AFもボディー内モーターで駆動されるため、今時のレンズとしては古さを感じないではいられませんが、実際に使ってみると殆ど不便は感じません。

SONY α99 II +Planar T* 85mm F1.4 ZA (F1.4, 1/1500秒, ISO50)

むしろ重さ640gと比較的軽量で、フィルター径も72mmと他のレンズと比べて細身なのは評価できます。

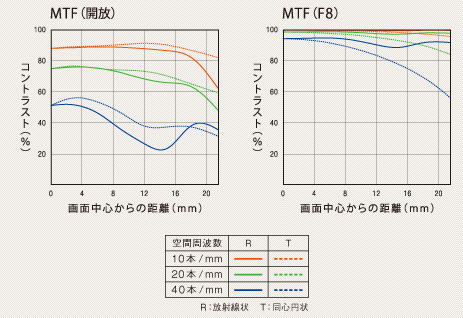

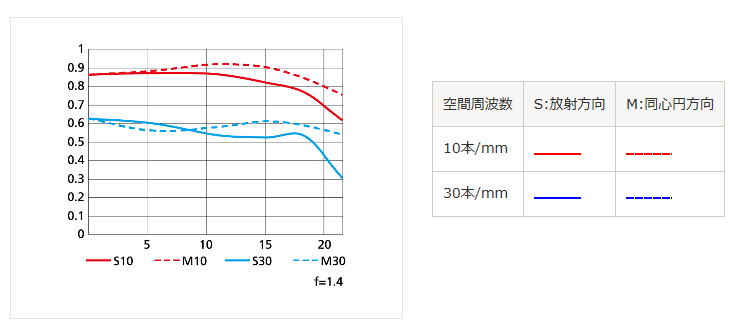

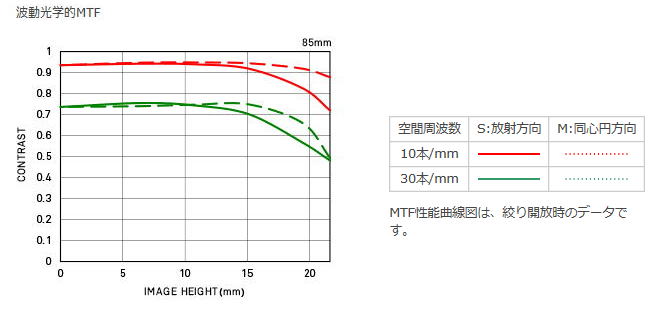

空間周波数が10本/mmのMTFを見ると、中心部が90%前後、周辺が60%以上とまずまずの値を示しています。

Sony Planar T* 85mm F1.4 ZA

NIKON AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

このGレンズは、フィルム時代からあるDレンズ(Ai AF Nikkor 85mm F1.4 D IF)の後継機として、2010年に発売されました。

NIKON AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G (595g)

| NIKON AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G(2010/9発売) | |||

|---|---|---|---|

| 最短撮影距離 | フィルター径 | サイズ | 質量 |

| 0.85m | 77mm | φ86.5mm ×84mm | 595g |

| ピント機構 | IF(インターナルフォーカシング) | ||

| AFモーター | SWM(超音波モーター) | ||

| M/Aモード | オートフォーカス中でもフォーカスリングを回せば、 タイムラグ無しでマニュアルによるピント合わせができるM/Aモード搭載。 |

||

| コーティング | ナノクリスタルコート | ||

| 絞り形状 | 円形絞り | ||

このレンズの最大の魅力は、595gと前述のSony Planar T* 85mm F1.4 ZA (640g)よりも軽い事でしょう。

AFモーターを内蔵してこの軽さは驚きです。

無節操にどんどん重くなるレンズですが、他社も少しは見習ってほしいものです。

MTFは、前述したSONY Planar T* 85mm F1.4 ZAとかなり似た特性を持っています。

NIKON AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

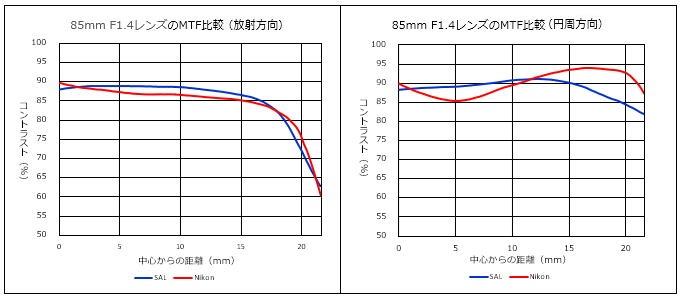

これを(空間周波数10本/mmのMTF)を、前述のSONY Planar T* 85mm F1.4 ZAと同じチャート上で載せると、以下の様になります。

放射方向のMTFは両者とも良く似ていますが、SONY(青線)の方が僅かに上と言えます。

また円周方向の中心部はSONYが良くて、周辺部はニコン(赤線)の方が上です。

風景写真でしたらニコンかもしれませんが、ポートレートの場合、被写体は画面の中央部にある事が多いので、強いて言えばSONYの方が上かなと言った所でしょうか。

SONY FE 85mm F1.4 GM

ソニーのFE 85mm F1.4 GMは、2016年に発売された比較的新しいレンズです。

SONY FE 85mm F1.4 GM(820g)

| SONY FE 85mm F1.4 GM(2016/4) | |||

|---|---|---|---|

| 最短撮影距離 | フィルター径 | サイズ | 質量 |

| 0.85m (AF) 0.80m (MF) |

77mm | φ89.5 × 107.5mm | 820g |

| ピント機構 | IF(インターナルフォーカシング) 2つの位置検出センサーにより高精度にフォーカスレンズ位置を検出 |

||

| AFモーター | SSM(超音波モーター) | ||

| 非球面レンズ | 新開発の超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズ | ||

| レンズ | 3枚のED(特殊低分散)ガラス | ||

| コーティング | ナノARコーティング | ||

| 絞り羽根 | 11枚 | ||

| 操作性 | 絞りリング、AF/MF切り替えスイッチ、 フォーカスホールドボタン搭載、防塵防滴 |

||

ですので画像はそれなりなのですが、いくつか辛口のコメントを行うしかありません。

先ずはAFの動作音です。

折角超音波モーターを使いながら、シューシューと段ボールを擦り合わせる様な耳障りな摺動音が発生するのです。

ご存じの様にこのレンズはミラーレス専用レンズですので、コントラストAFが働くとレンズを前後させる必要があるため、尚更気になります。

またこのレンズの特徴として絞りリングを備えているのですが、その径が大きくて掴み難いといったらありません。

おまけにピッチが1/3ステップになっているので、開放から最少絞りまで回すに手を3回も持ち替えなければならないのです。

恐らくこの絞りリングを数回使ったら、2度と使う事はないでしょう。

またソニーのEマウントレンズの特徴として、距離目盛は削除されています。

ですので当然ながら被写界深度の目盛もありません。

被写界深度の浅いレンズですので、過焦点距離を使う事はないにしろ、どのくらいの被写界深度があるのが、凡そでも知りたいのが人情ではないでしょうか?

MTFを見ると、前述の2本より頭一つ抜きに出ています。

SONY FE 85mm F1.4 GM

特に空間周波数10本/mmの円周方向のMTFは、全域に渡って90%を超えているのは立派です。

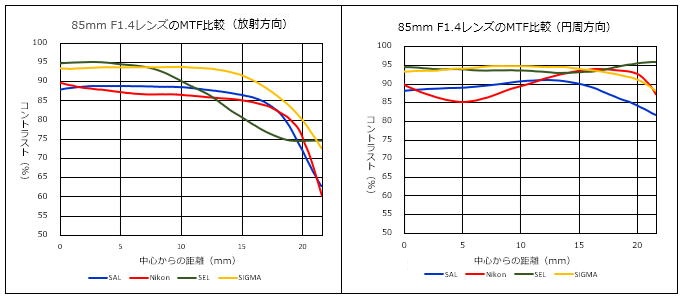

このMTFを先ほどのチャートに載せてみると、以下の様になります。

放射方向のMTF(緑色)が、周辺部で他の2本のレンズより劣る部分がありますが、全体的には本レンズのMTFが一番優れていそうです。

やはり新しレンズほど、良くなっていると言えそうです。

SIGMA 85mm F1.4 DG HSM Art

SIGMA 85mm F1.4 DG HSM Art(1,130g)

| SIGMA 85mm F1.4 DG HSM Art(2016/11) | |||

|---|---|---|---|

| 最短撮影距離 | フィルター径 | サイズ | 質量 |

| 0.85m | 86mm | Ø95mm ×126mm | 1,130g |

| ピント機構 | 後部レンズ群移動式フォーカシング(RF)採用 | ||

| AFモーター | 大型HSM(Hyper Sonic Motor)搭載し、 フルタイムマニュアルも可能。 |

||

| 非球面レンズ | 搭載 | ||

| レンズ | SLD(特殊低分散)ガラス採用 | ||

| コーティング | N/A | ||

| 絞り羽根 | 9枚 | ||

| 対応マウント | シグマ、 ニコン、 キヤノン | ||

| その他 | 簡易防塵防滴機構を採用 | ||

シグマの85mm F1.4 DG HSM Artは、超ド級と言って良いでしょう。

なぜこんなに大きいのかと言えば、本書の後半にご紹介するZEISSのOtus 1.4/85を目標にしたからの様です。

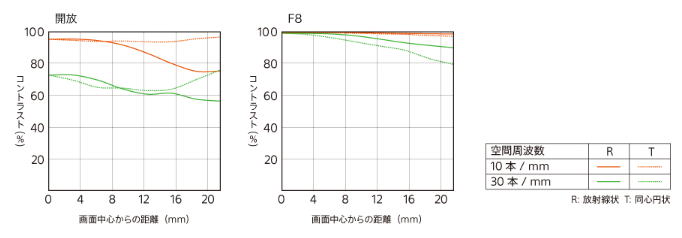

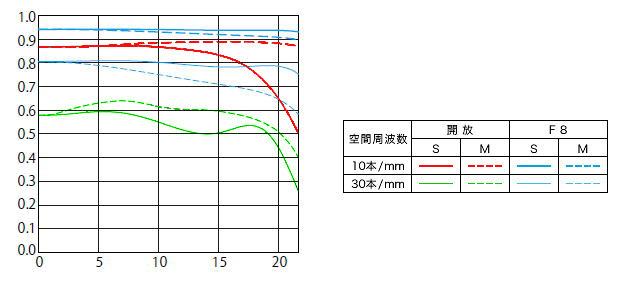

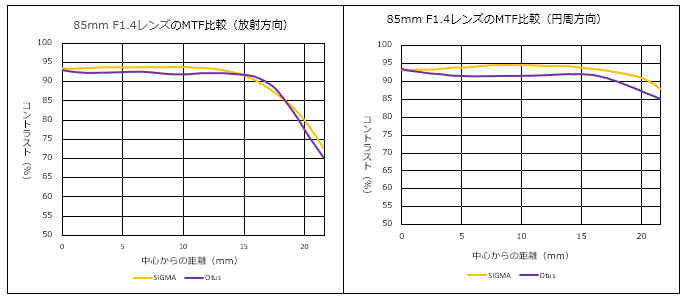

その結果、下のMTFチャートをご覧の様にSONY FE 85mm F1.4 GMを上回る優秀な成績を上げています。

SIGMA 85mm F1.4 DG HSM Art

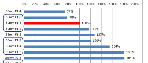

このMTF(黄線)を先ほどのチャートに載せると、以下の様になります。

多少抜かされている部分はあるものの、本レンズ(黄線)は断トツに高い性能を有していると言えます。

とにかく、日進月歩でレンズの性能は良くなっている感じです。

CANON EF85mm F1.4L IS USM

85mm F1.4のAFレンズのトリは、2017年11月に発売されたばかりのEF85mm F1.4L IS USです。

EF85mm F1.4L IS USM(950g)

| CANON EF85mm F1.4L IS US(2016/11) | |||

|---|---|---|---|

| 最短撮影距離 | フィルター径 | サイズ | 質量 |

| 0.85m | 77mm | Ø89mm ×105mm | 950g |

| ピント機構 | インナーフォーカス方式の採用で、ピント合わせでレンズの 全長が変わらない。 |

||

| AFモーター | リングUSM搭載し、オートフォーカスの後、フォーカスリングを 回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能 |

||

| 非球面レンズ | 搭載 | ||

| コーティング | フッ素コーティングとフレア・ゴーストを大幅に低減する Air Sphere Coating採用。 |

||

| 絞り羽根 | 9枚 | ||

| その他 | シャッター速度換算約4段分の手ブレ補正機構搭載 | ||

フィルムカメラ時代からキヤノンには85mm F1.4は無かったので、満を持しての登板かもしれません。

また大口径中望遠レンズで初めて手ブレ補正機構を内蔵しましたので、キヤノンユーザー待望の1本かもしれません。

ただし明るいレンズなので、実際に手ブレ補正が必要な場面がどれほどあるか微妙ですが、F1.4の大口径レンズに手ブレ補正を組み込むのかなり大変だったのは間違いないでしょう。

となると次なる興味は、シグマの85mm F1.4 DG HSM Artから1年後の2017年11月に発売された本レンズがそれ以上のMTF特性を引き出せるかどうかです。

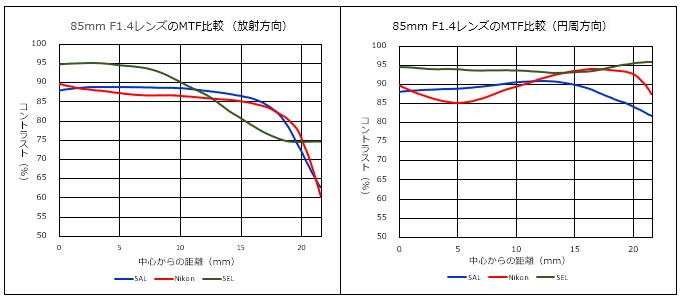

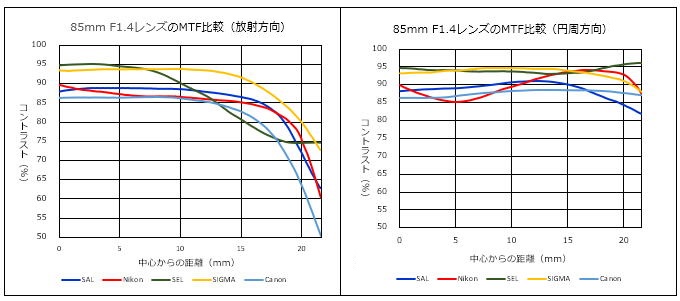

結果としては下のチャートに見られます様に、残念ながらシグマの85mm F1.4 DG HSM Artはおろか、ソニーのFE 85mm F1.4 GMにも劣るという結果になりました。

CANON EF85mm F1.4L IS US

さらにいつものチャートに載せてみると、本レンズのMTF(水色)はSonyのPlanar T* 85mm F1.4 ZA やニコンのAF-S NIKKOR 85mm f/1.4Gと似た傾向なものの、更にそれ等よりも下回っています。

断言はできませんが、重い大口径レンズに無理やり手ブレ補正を入れた影響が出ているのかもしれません。

AFレンズのMTFのまとめ

レンズの良し悪しはMTFで全てが決まる訳ではありませんが、MTFが良くて悪い事は一切ありません。

以上をまとめると、以下の様になります。

| 1位:SIGMA 85mm F1.4 DG HSM Art 2位:SONY FE 85mm F1.4 GM 3位:Sony Planar T* 85mm F1.4 ZA 4位:NIKON AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G 5位:CANON EF85mm F1.4L IS USM |

|---|

一昔前でしたら、レンズメーカー製のレンズは安いのが魅力だったのですが、SIGMAはいつの間にかその神話を崩してしまった模様です。

それと共に、一眼レフの雄とも言えるキヤノンが最下位となったのも驚きです。

ついでに上の順番で値段を見ておくと、SIGMA 85mm F1.4 DG HSM Arはかなりお買い得と言えそうです。

SIGMA SONY Planar NIKON CANON

なお85mm f1.2との差は、下の写真に示す通り点光源が無ければ分からない程ですので、価格と解像度からいったらこの辺が妥当と言えるかもしれません。

マニュアルフォーカスレンズ

またマニュアルフォーカスの85mm F1.4レンズは、ツァイスから以下の2種類(Otus とmilvus )が発売されています。

ZEISS Otus 1.4/85

Otus(オータス)は、ツァイスの持てる技術の粋を惜しみなく投入したプレミアムレンズ で、価格も重さも段違いです。

ZEISS Otus 1.4/85

NIKON Fマウント用(左)とCANON EFマウント用(右)

| ZEISS Otus 1.4/85(2015/4発売) | |||

|---|---|---|---|

| 最短撮影距離 | フィルター径 | サイズ | 質量 |

| 0.8m | 86mm | φ101mm ×114mm φ101mm ×116mm |

1090g(Fマウント) 1150g(EFマウント) |

| AFモーター | マニュアルフォーカス | ||

| 非球面レンズ | 搭載 | ||

| レンズ | 特殊低分散ガラスレンズ | ||

| その他 | Fマウント用はCPU内蔵ニコンAi-S互換 | ||

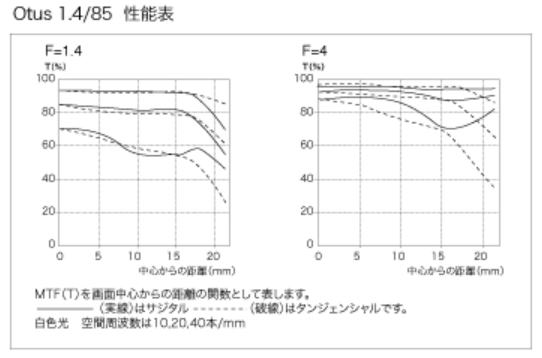

MTFは以下の通りで、Otus 1.4/85は前段のSIGMA 85mm F1.4 DG HSM Artが目標としたというだけあって、優れた特性を持っています。

それではそのMTFをSIGMAと直接比べたら、どうなるでしょう。

するとどうでしょう。

MTFが全てではなものの、何とSIGMAの方が優れているではありませんか。

それでいてAFが使えて価格が安いのですから、SIGMA恐るべしです。

ZEISS milvus 1.4/85

同じくツァイスのMilvus(ミルヴァス)は、Otusの下で中級クラスの扱いになっています。

milvus 1.4/85

NIKON Fマウント用(左)とCANON EFマウント用(右)

| ZEISS milvus 1.4/85(2015/4発売) | |||

|---|---|---|---|

| 最短撮影距離 | フィルター径 | サイズ | 質量 |

| 0.8m | 77mm | φ90mm ×94mm φ90mm ×97mm |

1110g (Fマウント) 1160g (EFマウント) |

| AFモーター | マニュアルフォーカス | ||

| 非球面レンズ | 搭載 | ||

| レンズ | 特殊低分散ガラスレンズ | ||

| その他 | Fマウント用はCPU内蔵ニコンAi-S互換 | ||

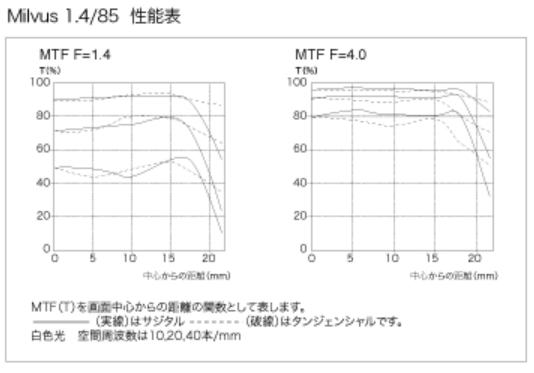

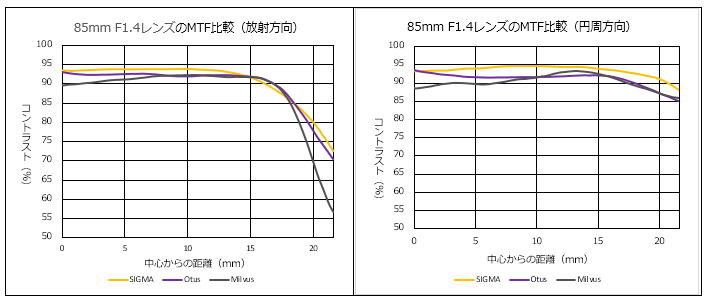

またMilvusのMTFは、CANONのEF85mm F1.4L IS USに近い特性と言えます、と以前は書いていたのですが、大間違いでした。

実際に同じチャートに載せてみると、確かにMilvusはOtusより劣るものの、中央部はそれに近い光学性能を有しているではありませんか。

特にポートレートの場合、端部の画質は左程重要ではないため、価格から言えばかなり妥当かもしれません。

おまけに両者(OtusとMilvus)とも色収差を徹底的に抑えたとの事ですので、一度ツァイスのレンズを使ってみたいと思われている方には最適と言えます。

そして次は、ボケ易いレンズの第7位です。