サイト紹介

Photo Cafeteriaにようこそ。

写真やカメラに関するコンシューマレポート、テクニカルレポートは各種ありますが、ここでは余り知られていない耳寄りな情報を、小学生にも分かる様に平易にお伝えしたいと思います。

徐々に更新していきますので、もし宜しければ珈琲でも飲みながらお楽しみ下さい。

2020年3Qの新着情報

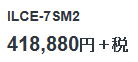

α7S IIIの値段は5万円も下がっていた

2020/09/27(日)

またまた読者の方よりメールを頂きました。

内容は、先月アップしましたα7S IIIのガッカリ14連発なる記事におきましてα7S IIIの価格を45万円前後(税込み)と記入していたのを、その後に判明した市場価格の40万円に修正した方が良いのではないかとのご指摘です。

予約開始前に書いた記事ですので、このままにしておいて構わないとは思うものの、確かに5万円の差は大きいので、早速記事に注記を追加する事にしました。

そんな事をしていたら、ふっと思い至った事があります。

もしかしたらソニーは、予約開始前になって、思い切ってα7S IIIの価格を5万円引き下げるという大英断を下したのではないか?

何しろ、もし45万円で売り出したら、下の表にあります様にソニーが想定していた顧客の相当数がEOS R5やR6に流れてしまう可能性が十分あります。

| EOS R5 | α7S III | EOS R6 |

| 46万円 | 45万円 | 30万円 |

当初は、(EOS R5とR6が売り出された後にも関わらず)相変わらずソニーは強気の殿様商売をしているなと思っていたのですが、どうしてどうしてEOS R5/6の新製品効果がソニーユーザーにも波及しているのかもしれません。

EOS R5とR6の失敗

ソニー、ミラーレス参入10年 α7Cに込めた盟主の矜持

2020/09/21(月)

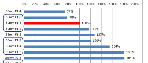

皆様は2020/9/16付日経産業新聞に載りました、”ソニー、ミラーレス参入10年 α7Cに込めた盟主の矜持”の記事はお読みになられましたでしょうか?

中身はミラーレス一眼の昨年の動向と、最近発表されたSONY α7Cの話なのですが、最後の一文を読んで唖然としてしまいました。

「カメラのソニー」としてのブランドを確立した今、ミラーレスの盟主の双肩には低迷市場を盛り返す重い責務が課せられている。

ここで言う盟主とは、どうやらソニーを指している様です。

ちなみに盟主を広辞苑で調べると、”誓いをたてあった者の中心人物。同盟の主宰者。”となっていますので、どうやら日本語の使い方が間違っている様です。

それはともかく、もしこの一文がEOS R5とR6が発売される前でしたら、然程違和感もなく読み流していたかもしれません。

ですが、EOS R5とR6が世界中でバカ売れしているこの時期にこの一文はないでしょう。

日経産業新聞に貼付されている昨年のミラーレス一眼のシェアデータ

年後半の9月になっても後生大事に前年度のパイチャートを添付している日経産業新聞は、キヤノンのフルサイズミラーレス一眼が現在売れに売れまくっているとの事実を全く認識していないのではないでしょうか?

ちなみに、幣サイトが主要各国のアマゾンでのEOS R5とR6の在庫状況を調べる限り、どこも在庫無しの状況です。

アマゾンドイツにおけるEOS R5の入庫日不明の注記

日経産業新聞においては、昨年のデータやメーカーから与えられた資料だけではなく、是非自らが足で調べた最新情報を基にした記事を書いてほしいものです。

それこそが、メディアの矜持というものでしょう。

EOS R5/R6はいつになったら手に入るのか

2020/09/15(火)

EOS R5とR6の供給遅延が依然続いています。

EOS R6は8月下旬の発売なので多少止むを得ないとしても、EOS R5の発売は7月下旬ですので、そろそろカメラ屋さんの店頭に並んでもおかしくはないでしょう。

依然品薄状態が続くEOS R5とR6

ところが、カメラ量販店の売り上げベスト10では、品不足のため圏外にまで落ちている所もある様です。

それが何を意味するかと言えば、海外でも爆発的に売れているという事でしょう。

となると、一体いつになったら国内での品不足が解消するのかを知りたくなってきます。

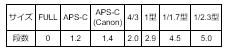

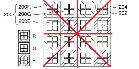

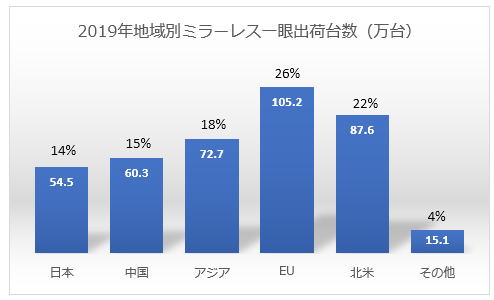

下は、CIPAが集計した2019年の地域別ミラーレス一眼の出荷台数です。

2019年の地域別ミラーレス一眼出荷台数と地域別販売比率

これをご覧頂きます様に、昨年の国内におけるミラーレス一眼の販売台数は54.5万台で、全世界の出荷台数(395万台)の14%を占めています。

もしこれに似た割合で両機が海外に輸出されているとしたら、月産台数の14%程度が国内に振り分けられる事になります。

EOS R5の月々の生産台数が1.2万台だとしますと、1.7千台が国内分です。

ですので、もし現時点におけるEOS R5のバックオーダーが1.7千台だとすると、あと1ヶ月で品不足は解消しますが、もし3.4千台だとすると解消まであと2ヶ月が必要になります。

EOS R6の場合は、EOS R5より多少生産台数が多いとは言え、8月末の発売で当然ながらバックオーダーも多いでしょうから、下手をすると今年一杯品不足が続く可能性すらあります。

果たしてどうなる事やら。

はたしてα7Cは売れるのか?

2020/09/12(土)

以前から噂されていたソニーの廉価版フルサイズミラーレス一眼となるα7Cの外観が次第に明らかになってきました。

ソニーの廉価版フルサイズミラーレス一眼であるα7Cと28-60mm F4-5.6レンズ

上のリーク写真をご覧頂きます様に、多少大きくなっているものの外観は下にあります同社のAPS-Cサイズ機であるα6000シリーズに瓜二つとまでは言わないまでも、かなり似通っています。

APS-Cサイズミラーレス一眼であるα6400と16-50mm F3.5-5.6レンズ

さて、これを見て皆様はどう思われるでしょうか?

はたして売れるのでしょうか?

そんな記事を書いてみましたので、もし興味がありましたらこちらへ

EOS R5/R6供給遅延の原因

2020/09/07(月)

EOS R5やR6を予約したのに、なかなか手元に届かないのでヤキモキされている方も多いのではないでしょうか。

依然品薄状態が続くEOS R5とR6

そんな訳で、供給遅延の原因を調べてみました。

もし興味がありましたらこちらへ。

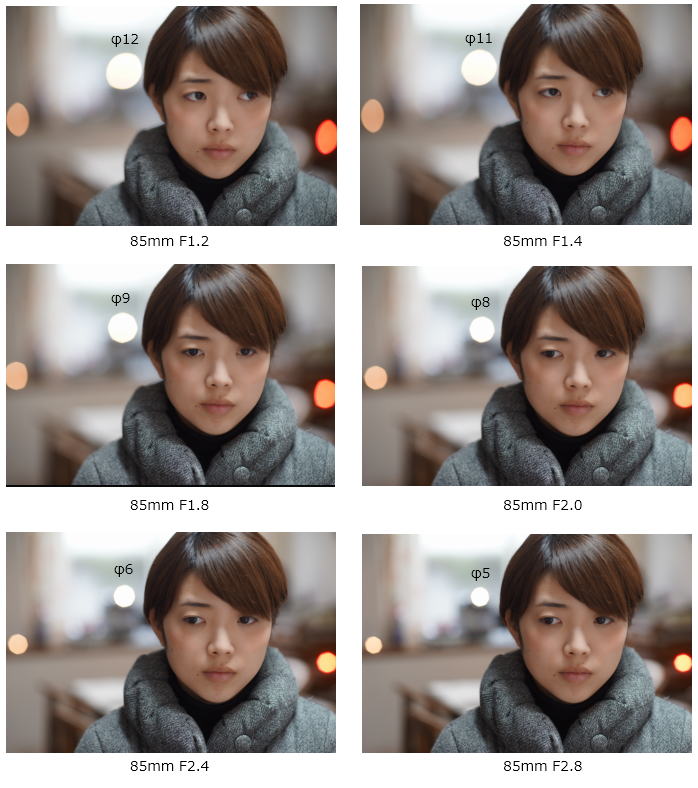

絞り値によってボケの大きさはどれくらい変わるのか

2020/09/06(日)

写真を趣味にされている方で、こんな風に思われた事はありませんでしょうか?

高価なF1.2のレンズの場合、F1.4よりどれくらい背景のボケは大きくなるのだろう?

絞り値によるボケ量の違い

或いは、F1.8のレンズの場合、F1.4よりどれくらいボケは小さくなるのだろう?

それを知るためには実際に撮ってみるしかないと思われた方に、幣サイトがびっくりする程簡単な計算方法をそっとお教えしたいと思います。

もし興味がありましたらこちらへ。

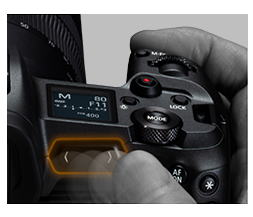

消えたマルチファンクションバー

2020/09/05(土)

覚えていらっしゃいますでしょうか?

キヤノン初のフルサイズミラーレス一眼であるEOS Rには、マルチファンクションバーなる入力装置が付いていたのですが、その後発売されたEOS R5やR6からは、しっかり消え失せてしまいました。

評判が思わしくなかったマルチファンクションバー

ちなみにこれで何が設定できるかと言えば、①絞り、②シャッタースピード、③ISO感度、④露出補正の4項目です。

それ自体特に悪い事ではなにのですが、これが使われなくなった最大の理由は、ひとえにクリック感が全く無かったからではないでしょうか。

なにしろカメラで一般的な電子ダイヤルにクリック感が無ければ、それはもう使いづらくなるのは、何方も容易に想像できる事でしょう。

と、ここまでは良く聞く話でしょうが、これからが本題です。

この静止画撮影では全く役に立たないマルチファンクションバーですが、動画においては結構優れ物なのです。

例えば、動画撮影中に絞りを変える事によって、背景を徐々にぼかしたり、逆に徐々にくっきりさせたりと、普段と一味違った撮影が可能になるのです。

当然ながら電子ダイヤルでも可能なのですが、マルチファンクションバーを使えば音もなく、且つカメラ本体に振動を与える事もなくそれが可能になります。

更に言わせて頂ければ、このマルチファンクションバーにマニュアルフォーカス機能が備わっていれば、徐々に手前から被写体、そして背景にピントを合わせる様なお洒落な動画撮影も可能になります。

今さら何を言ってもマルチファンクションバーが復活する事はないでしょうが、備忘録を兼ねて書いておきます。

EOS Rシリーズの電源スイッチ位置

2020/09/04(土)

EOS R5とR6に関して、楽天infoseekにキヤノンのインタビュー記事が載っていました。

色々興味深い話が書かれているのですが、中でも目を引いたのが電源スイッチの位置の話です。

ご存知の様に、EOS Rシリーズの電源スイッチは、他社のミラーレス一眼と異なり、片手では決して操作できない左肩に鎮座しています。

左肩にあるEOS Rの電源スイッチ

おまけに廉価版のEOS RPでさえも、金属製の切削加部品を使っていますので、塗装代まで入れればこれだけで原価は数円はするでしょう。

そこまでコストを掛けていながら、飛んでもなく使い勝手が悪いのですから困ったものです。

一体なぜこの様な位置に配置したのか不思議でしょうがなかったのですが、キヤノンのインタビューでようやくその謎が解けました。

インタビュア:電源スイッチの位置や形状はEOS RやEOS RPと同じですが、これがベストなのでしょうか。

キヤノン:電源スイッチは、この位置が使いやすいと私たちは考えています。

理由としましては、トップカバー右側は撮影に関する操作をまとめ、電源ボタンの誤操作を防いでいます。

また、EOSの特徴として、シャッターボタンまわりの造形を重要視しています。

ですので、他社のようにシャッターボタンの周りに同軸で電源スイッチを置くのは、EOSではおそらくないかなと考えています。

もちろん、右手で電源を操作したいという要望があることは十分理解していますので、今後も継続的に検討していきたいとは考えています。

キヤノン:電源スイッチは、この位置が使いやすいと私たちは考えています。

理由としましては、トップカバー右側は撮影に関する操作をまとめ、電源ボタンの誤操作を防いでいます。

また、EOSの特徴として、シャッターボタンまわりの造形を重要視しています。

ですので、他社のようにシャッターボタンの周りに同軸で電源スイッチを置くのは、EOSではおそらくないかなと考えています。

もちろん、右手で電源を操作したいという要望があることは十分理解していますので、今後も継続的に検討していきたいとは考えています。

これを読んで正直唖然としてしまいました。

(誤操作防止が屁理屈だとすれば)キヤノンは機能性や操作性を犠牲にし、さらに市場の声をも無視して、造形を重視した結果、電源スイッチをしつこく左肩に設けたと言い切っているのです。

一眼レフ時代から引き継がれたシャッターボタン周辺の造形

確かにEOSシリーズのシャッターボタンは、キヤノン初のオートフォーカス機となるEOS 650からボタン周囲を指の形状にへこました造詣が特徴になっています。(正確には1986年に発売されたマニュアルフォーカス機のT90から)

キヤノン初のAF機となるEOS 650(1987年発売)

ですがシャッターボタンの周囲に電源スイッチのある他社機と比べて、指の収まりが良いとか、操作感が優れているとかいう印象は全くありません。

操作性に何の不満の無い他社機(Nikon Z 6とα7 III)のシャッターボタン

また一眼レフと違って電池の消耗が早いミラーレス一眼なのですから、当然ながら一眼レフと違う操作系が必要になります。

となれば、機能を優先して右側に電源スイッチを配置すべきでしょう。

少々突飛な例になるかもしれませんが、誰しも名機と呼ぶ事にご異論のないであろうNikon Fにおいては、構造上シャッターボタンが背面に寄ってしまっているのですが、それを問題視する人は殆どいませんでした。

Nikon Fのシャッターボタンは背面に寄っている

何故ならば、そんな事より、機能が格段に優れていたからです。

にも関わらず、ユーザーにとって何の役にも立たない(30年以上も前の)造形のために、機能性を犠牲にするなんて在り得ない話でしょう。

一体キヤノンは何を考えているのでしょうか?

EOSの設計思想は、快速・快適・高画質だったのではないのでしょうか?

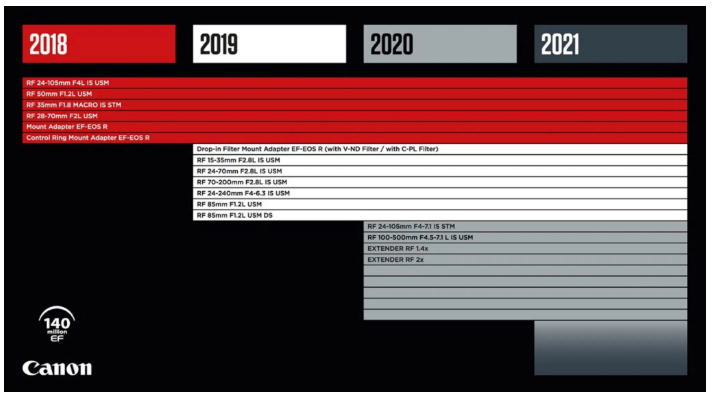

今年発売されるRFレンズ

2020/09/01(火)

覚えていらっしゃるでしょうか?

キヤノンのRFレンズのロードマップによれば、今年発売されるRFレンズは計9本になっています。

EOS R5開発発表と同時に公開されたRFレンズのロードマップ

それに対して、今まで発表されたレンズは以下の様に7本です。

| # | RFレンズ |

| 1 | RF24-105mm F4-7.1 IS STM |

| 2 | RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM |

| 3 | EXTENDER RF1.4x |

| 4 | EXTENDER RF2x |

| 5 | RF600mm F11 IS STM |

| 6 | RF800mm F11 IS STM |

| 7 | RF85mm F2 MACRO IS STM |

となるとお楽しみが、あと2本残っています。

噂では以下の様なレンズが候補に上がっていますが、どうなるでしょうか?

| # | 噂されるRFレンズ |

| 1 | RF10-24mm F4 L USM |

| 2 | RF35mm F1.2 L USM |

| 3 | RF50mm F1.8 MACRO IS STM |

| 5 | RF70-135mm f/2 L USM |

| 6 | RF70-200mm F4 L IS USM |

この中にはありませんが、単焦点の超広角レンズ(APS-Cサイズ用でも構いません)もそろそろお願いしたいものです。

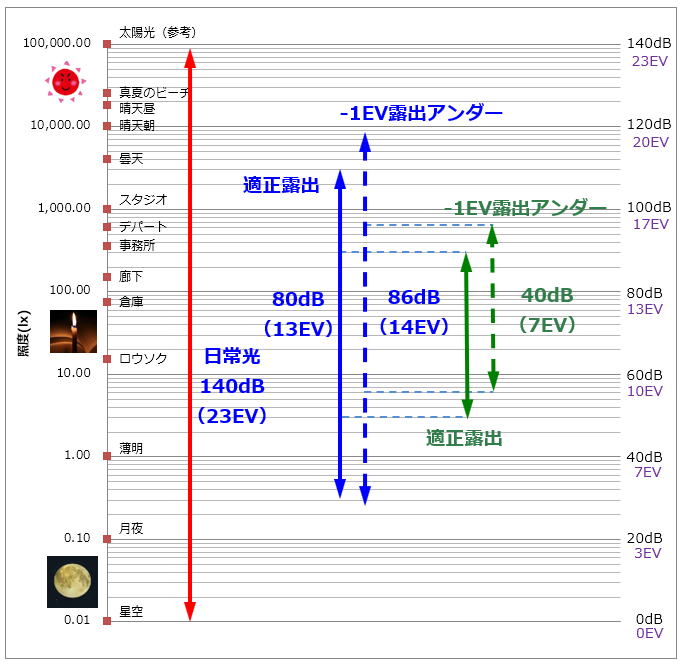

ISO感度を上げるとダイナミックレンジは狭くなる

2020/08/28(金)

このところ幣サイトでは、ダイナミックレンジの話を頻繁にさせて頂いております。

例えば、

1画素が小さくなると、ダイナミックレンジは狭くなる。

ISO感度を上げると、ダイナミックレンジは狭くなる。

ピンポケを減らすために、(ISO感度を上げて)絞って撮るとダイナミックレンジは小サイズ機並みになる。

JPEGファイルの画像を見ても、カメラのダイナミックレンジは分からない。

ダイナミックレンジが広ければ、RAWファイルを現像する際、調整代が大きくなる。

このため、これらの関係が一目で分かる様なチャートを作ってみました。

RAWファイルとJPEGファイルのダイナミックレンジの関係

もしそれに興味がありましたらこちらへ。

フジフイルムXF50mm F1.0発売間近

2020/08/26(水)

以前開発発表されました、フジフィルムのAPS-Cサイズ用レンズXF50mm F1.0がいよいよ発売されるそうです。

X-T3に装着されたXF50mm F1.0の試作品

とは言え、明るい中望遠レンズなのは分かるものの、これがフルサイズのどれくらいのレンズに相当するのか、すぐに分かる方はいらっしゃらないでしょう。

ところがその換算方法は非常に簡単で、50mmを1.5倍した75mmが焦点距離、更に開放絞り値のF1.0を1.5倍したF1.5がフルサイズ換算の絞り値になります。(詳細はこちら)

すなわちフルサイズのレンズで、75mm F1.5のレンズと画角もボケ方も同じになるのです。

とは言ってもフルサイズで75mm F1.5のレンズは存在しませんので、ボケ量が他のレンズと比べてどれくらいになるか気になる所でしょう。

もしそれに興味がありましたら、こちらへ。

カメラにヒストグラムは必要か?

2020/08/24(月)

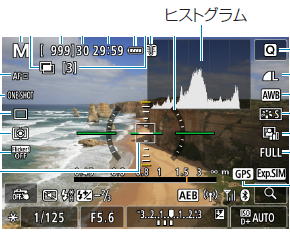

先日本新着情報に、カメラにヒストグラムやゼブラ表示(ハイライト警告表示)は不要ではないかと書かせて頂いたのですが、これをネタに記事を1本書いてみました。

カメラのヒストグラムは何の役に立つのか?

その結果、ヒストグラムを利用できる手を一つ思い付きました。

もしそれに興味がありましたら、こちらへ。

なお、(毎度の事ですが)一部独善的な内容が含まれています事、何卒ご容赦願います。

電子シャッターでもストロボは使えるのか?

2020/08/24(月)

またまた読者の方よりお頼りを頂きました。

内容は、こちらの記事に関連して電子シャッターではストロボが使えないのではないか、とのご指摘です。

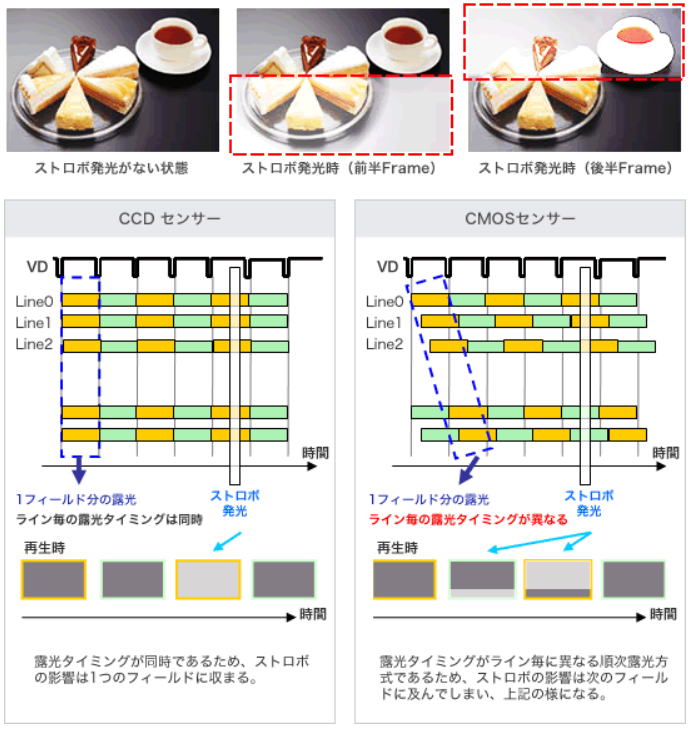

確かに電子シャッターはライン露光順次読み出し方式ですので、フォーカルプレーンシャッターの高速側(スリット露出)と同じ様に、ストロボが使えない筈です。

実際、下にありますソニー技術情報によれば、電子シャッターでストロボを発光すると、ストロボの光が当たった所とそうでない所が発生してしまい、ストロボは使えない事になっています。

ところが一部の機種では電子シャッターでもストロボが使える機種があるのです。

電子シャッター(1/50秒以下)でもストロボ同調可能なOM-D E-M1 Mark II

以前は1インチサイズ機やマイクロ4/3機の様な撮像素子の小さな機種だけでしたが、最近ではSIGMA fpの様にフルサイズ機でありながら、電子シャッターでストロボ同調を可能にしています。

電子シャッター(1/30秒以下)でもストロボ同調可能なSIGMA fp

では一体なぜ電子シャッターでも、ストロボ同調可能なのでしょうか?

古い記事で恐縮ですが、もし興味がありましたらこちらへ。

異なる大きさの撮像素子でボケを同じにする方法

2020/08/22(土)

フォーマットの異なる複数のカメラを所有していて、こう思われた事はありませんでしょうか。

異なるフォーマット(異なる大きさの撮像素子)の2台のカメラで、背景のボケを同じにして撮影するにはどうすれば良いのか?

例えば、フルサイズの85mm F1.2のレンズと中判の110mm F2.0(フルサイズ換算で87mm)のレンズがあったとしましょう。

EOS R6 |

RF85mmF1.2 |

GFX 50S |

GFX 110mm F2 |

||

| フルサイズ | 中判 | ||||

その場合、画角はほぼ同じですが、では両者の絞りをいくつにすれば、同じボケ(被写界深度)の写真を撮る事ができるでしょうか?

俄(にわ)かに分からないと思うのですが、実は簡単に求められるのです。

今回はその計算方法をお教えしますので、もし興味がありましたらこちらへ。

暗闇に強いフルサイズ高感度カメラベスト10(2020年版)

2020/08/21(金)

今年に入って新たに高感度のフルサイズ機が数台発売された事に伴い、前回に引き続き2020年版のフルサイズ高感度カメラのベスト10を調べてみました。

星空撮影は高感度カメラほど有利

もし興味がありましたらこちらへ。

表面照射型撮像素子の逆襲

2020/08/20(木)

幣サイトの読者の方々でしたら、撮像素子には表面照射型と裏面照射型の2種類ある事はご存知の事でしょう。

ソニーの裏面照射型撮像素子の説明図

そして当然ながら、裏面照射型の方がコストは掛かるものの、性能が上なのも良くご存知の事でしょう。

実際幣サイトも、つい先日までそうだと固く信じておりました。

ところがつい先日、高感度カメラに関する最新記事を書き始めた途端に、予想外の事実に直面してしまいました。

恐らく幣サイト以外に気が付いた方は殆どいらっしゃらないと思いますので、もし興味がありましたらこちらへ。

ヒストグラムとゼブラ表示

2020/08/18(火)

本サイトの読者の方々は、ヒストグラムやゼブラ表示を使われていらっしゃいますでしょうか。

光量分布を示すヒストグラム

ミラーレス一眼でしたら、ファインダーの中にも表示できますので、使う気が無くても表示させている方も多いのではないでしょうか。

白飛びや黒潰れ個所を示すゼブラ表示

ですが、先日”露出アンダーで撮った方が良いの大いなる誤解”の記事を書いていて、これらの機能は不要ではないかと思ってきました。

なぜ不要と思うのか、もし興味がありましたらこちらへ。

露出アンダーで撮った方が良いの大いなる誤解

2020/08/13(木)

こんな話を聞かれた事はありませんでしょうか。

カメラの写真は、少しアンダーで撮っておいて、後で現像で持ち上げた方が綺麗になる。

或いは、白く飛んでしまった写真は現像で救済できないので、むしろアンダー気味に撮っておいた方が良い。

そんな事を聞くと、だったら適正露出より常に露出補正を-1段程度にして撮っておこうと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ISO感度を1段下げて露出を1段アンダーにした場合と適正露出との比較

そんな貴方に思いっきりマニアックな記事を書いてみました。

以前書いた記事と重複する部分もあるのですが、図を含めて全編を新規に書き上げると共に、新情報もふんだんに盛り込みましたので、もし興味がありましたらこちらへ。

SONY α5に関する1年前の予想仕様

2020/08/09(日)

SONYからも、いよいよ廉価版のフルサイズミラーレス一眼が発売されるそうです

実は幣サイトにおきましては、昨年の7月にこのSONYの廉価機の予想を新着情報に載せていたのですが、その後この廉価機の話もいつのまにか耳にしなくなり、すっかり忘却の彼方に忘れ去っておりました。

SONY α5?

ところがここへ来て、ようやく当該機が姿を現すとの事ですので、これを機会に復刻版として当時の原文のまま記事をアップしてみる事にしました。

果たして1年前に予想した仕様が当たるかどうか、もし興味がありましたらこちらへ。

Canon USAのHPが開けない

2020/08/09(日)

本日、調べたい事があってCanon USAのHPを開こうとしたら、以下のメッセージが表示されて開けません。

Canon USAのHPが開けない

また一部のネット記事によると、Canon USAのHPが数日前にサイバー攻撃を受けたとの報道もあります。

もしCanon Inc.のお盆休みを狙ってサイバー攻撃を仕掛けてきたとしたら、犯人グループは相当したたかです。

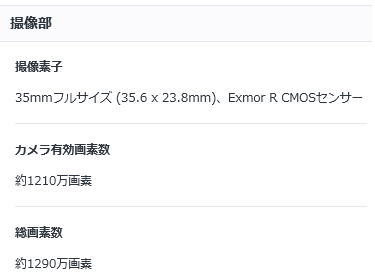

フルサイズ機でも撮像素子の大きさは違う

2020/08/09(日)

ご存知だったでしょうか?先日α7S IIIの記事を書いていて気が付いたのですが、α7S IIIの撮像素子の大きさは、(36×24mmではなく)35.6×23.8mmなのです。

α7S IIIの撮像素子に関する仕様書の抜粋

2020/09/12:当初間違えてα7 IIIの仕様書を添付していました事、お詫びして訂正板います。

APS-Cサイズはメーカーによってかなりバラつきがあり、特にキヤノンは小さめなのは認識していたのですが、フルサイズもそこそこバラツキがあるのを初めて知った次第です。

という事は、α7S IIIの撮像素子は36×24mmより2%ほど小さい事になります。

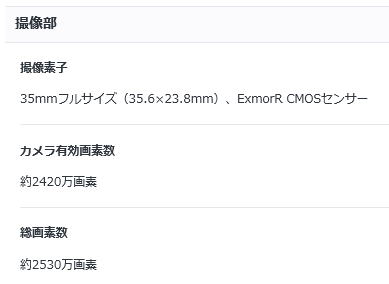

調べてみるとα7 IIIも同じ寸法(35.6×23.8mm)で、α7R IVは35.7×23.8mmとなっています。

α7 IIIの撮像素子に関する仕様書の抜粋

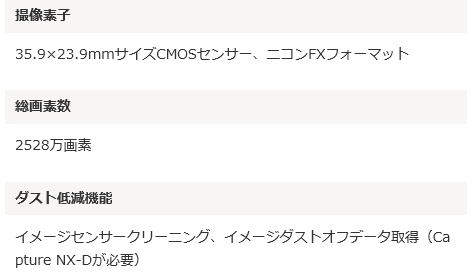

となると、ソニー製の撮像素子をカスタマイズして使っていると言われるNikon Z6はα7 IIIと同じかなと思って調べてみると、35.9×23.9mmとα7 IIIより僅かに大きくなっています。

Nikon Z6の撮像素子に関する仕様書の抜粋

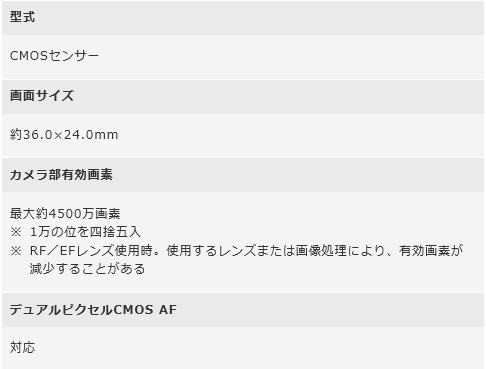

一方、EOS R5は約36.0×24.0mmとなっており、さすがキヤノンさんと思ったのも束の間、EOS R6は約35.9×23.9mm、EOS RPは約35.9×24.0mmと、こちらも統一されてはいない様です。

EOS R5の撮像素子に関する仕様書の抜粋

ただし、やはりソニーより僅かに大きめです。

こうなると、もしかしたらマウントの大きさが多少影響しているのかなと、ついつい勘ぐりたくなってしまいます。

ところで、キヤノンの仕様書にあるこの約36.0×24.0mmという表記は何とかならないものでしょうか。

誰も世の中に36.0×24.0mmピッタリの物など存在しない事は百も承知ですし、素子毎にバラツキがあるのも当然の事です。

更に温度によっても、素子の大きさは変化します。

ですので、この様な精密部品の寸法に約を付けたら、それこそ全ての寸法に約を付けなければなりません。

この場合でしたら、恐らく設計値を持って来たのでしょうから、約は削除すべきでしょう。

そういう意味では、ソニーやニコンの記述の方が理に適っていると言えます。

ただし製品寸法については、各社とも小数点1桁まで記載しながら約を付けています。

製品寸法については、設計値ではなく実測値を使っているのでしょうが、もしそうならば平均値と注釈を入れて、やはり約を抜くべきでしょう。

約67.5mmと聞くと、では正確には幾つなのだと、ついつい思ってしまいます。

仕様書を書く立場からすれば、約を付けておけばかなり気が楽になるのかもしれませんが、何にでも約を付ける風潮は改めるべきです。

話がどんどん逸れてしまいましたが、折角ですので最後にもう一つ。

地球1周の距離は約4万kmと、これまた安易に約を付けますが、これにも大いに異論があります。

約4万kmと聞かれると、恐らく大多数の方が、たまたま地球一周の距離を測ったら4万kmに近かったと思われる事でしょう。

ですが、それは大いなる誤解なのです。

実は地球の一周が4万kmになる様に、世界標準である1mの長さが制定されたのです。

そのためには、当然ながら地球の大きさを実際に測定しなければなりません。

このため、フランスの測量隊(探検隊)が1799年から何と6年もの歳月と数々の苦難を乗り越えて、パリを通過する同一経線(縦線)上にあるフランスのダンケルクからスペインのバルセロナまでの距離を測定して、それを求めたのです。

現在一般的に知られている地球一周の距離は40,075 km(4万kmに対して誤差0.2%)ですので、220年前の測量精度の高さに驚かされます。

ですので当然ながら端数(はすう)はあるものの、1mの定義を尊重するためにも、そしてフランスの測量隊に敬意を表す意味でも、地球一周の距離は4万kmと言うべきだと思うのですがいかがでしょうか。

スマホとカメラのお勧めの組み合わせはどれか

2020/08/08(土)

お待たせしました。苦節2ヶ月。

以前読者の方よりご要望を頂きました、スマホとカメラのお勧めの組み合わせはどれか、の後編をようやく書き上げました。

何度も書いては消し、書いては消しの繰り返しで、気が付いたらスマホとの組み合わせで最適なのはフルサイズ機なのか、それともそれより小さな撮像素子を搭載した小サイズ機なのかの話になってしまいました。

もしそれでも宜しければこちらへ。

”α7S IIIのガッカリ14連発”における大チョンボ

2020/08/07(金)

大変申し訳ございません。

またまたやらかしてしまいました。

先日アップさせて頂きました幣記事の”α7S IIIのガッカリ14連発”におきまして、EOS R6もEOS R5も”電子シャッターでストロボ同調速度1/250秒を達成している”と記述させて頂きました。

ところが本日、幣サイトの読者で尚且つ最近EOS R5を購入された方からご指摘を頂き、ストロボ同調速度1/250秒を達成しているのは、電子シャッターではなく電子先幕シャッターである事にようやく気が付きました。

このため、急ぎ当該記事を修正させて頂いたのですが、幣サイトをご覧頂いているソニーファンやキヤノンファンの方々のみならず、当該製品に関わる関係者の方々には多大なるご迷惑をお掛けし,

本当に申し訳ございませんでした。

弱小サイト故、具体的な再発防止策を述べられないのが辛い所ではありますが、今後は少しでも間違いをゼロに近づける様努力していきますので、何卒ご容赦頂けます様お願い致します。

RFレンズの価格動向

2020/08/05(水)

EOS R6にすっかりご執心(しゅうしん)の幣サイトですが、手振れ補正効果が8段ともなると、ついつい新しいレンズもほしいなと思って調べてみると、ビックリです。

何と、RFレンズの相場が軒並み上がっているではありませんか。

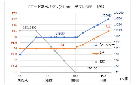

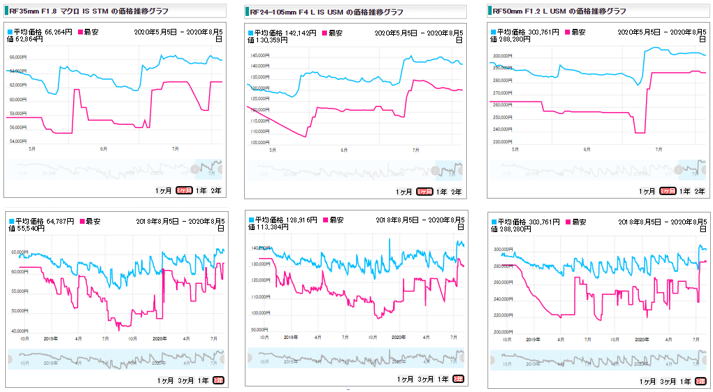

RF35mm F1.8 RF24-105mm F4 RF50mm F1.2

RFレンズの平均相場と最安値(上段が直近3ヶ月/下段が直近2年)

上のチャートは(小さくて申し訳ありませんが)、EOS Rと同時に売り出されたレンズの価格.comの価格推移グラフです。

この上段のチャートは、過去3ヶ月の価格の推移を表しており、EOS R5とR6が正式発表された7/9以降、1割以上跳ね上がっているのが分かります。

という事は、両機の性能がそれだけ市場の期待に沿う内容だった事の証(あかし)とも言えるのでしょう。

そして、もう一つ興味深い事実があります。

それは下段に添付しました、直近2年の価格変動グラフです。

このグラフをご覧頂きます様に、どのレンズも発売後暫くしてから価格は下落傾向を示していたものの、その後徐々に回復して、とうとうこの直近では発売当初の価格に戻ってきているではありませんか。

という事は、市場は既に昨年の段階から両機の出現を予想していたのでしょうか。

もしそうだとすると、恐るべし市場の眼力です。

念のため、EOS Rより後に売り出されたレンズの価格動向を見ても、似た様な傾向が見られます。

RF85mm F1.2 RF24-70mm F2.8 RF15-35mm F2.8

RFレンズの平均相場と最安値(上段が直近3ヶ月/下段が直近2年)

これを見ると、早くRFレンズを買っておけば良かったと思うのですが、もう後の祭りです。

RF600mm F11とRF800mm F11の破壊力

2020/08/03(月)

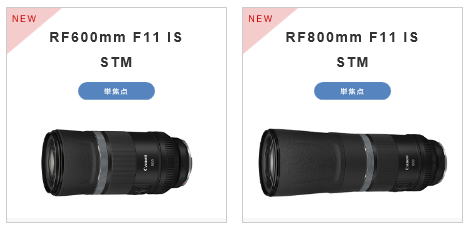

ご存知の様に、キヤノンからRF600mm F11とRF800mm F11の2本の望遠レンズが発売されました。

8.8万円 11.3万円

初めてこのレンズを見たときは、他のRマウントレンズと異なり、おもちゃの様なレンズだと思っていたのですが、調べてみるとどうしてどうしてかなり画期的なレンズです。

おもちゃの様な外観は置いておくとして、当初不思議に思ったのは、なぜこの手の廉価版超望遠レンズをフルサイズ機用として開発したのかです。

ご存知に様に、小さな撮像素子を搭載した小サイズ機用に作れば、同じ画角の超望遠レンズをもっと短い焦点距離で実現できます。

例えばキヤノンのAPS-Cサイズであれば、600mmを1.6で割って375mm、800mmでしたら500mmの焦点距離で超望遠レンズを実現できますので、単純計算で全長を60%に短縮でき、当然ながら価格も更に抑える事ができます。

今後RFマウントを使用するAPS-Cサイズ機がキヤノンから出るかどうかは不明ですが、取り敢えずEOS Rシリーズでも(画素数は落ちますが)APS-Cサイズにクロップして使う事ができます。

そしてこの様な小サイズ機用の超望遠レンズなら、恐らく市場にはいくらでも存在するのでしょう。

そう思って調べてみると、このカテゴリーの望遠レンズはAPS-Cサイズ機には存在せず、あるのはマイクロ4/3機の以下のレンズしか見当たらないのです。

M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO (600mm) |

M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II (150-600mm) |

LUMIX G VARIO 100-300mm F4.0-5.6 II (200-600mm) |

VARIO-ELMAR 100-400mm F4.0-6.3 ASPH (200-800mm) |

当然ながらフルサイズでこの焦点距離の望遠レンズとなると、とてつもなく大きくて高価なレンズばかりです。

となると、小サイズ機を含めてもこの手のレンズは今まで全く市場に存在していなかった事になります。

強いてこれに似たレンズと言えば、一昔前にあったミラーレンズくらいではないでしょうか。

Minolta AF Reflex 500mm F8 |

Nikon Reflex 500mm F8 |

ご存知の様に高倍率のレンズ一体型カメラの市場は依然根強く残っていますので、もしかしたらこのレンズはソコソコ売れるのではないでしょうか。

もしそうなれば、キヤノンのマーケティング部門は一山金鉱を掘り当てた事になるかもしれません。

とは言え、この手の超望遠レンズは、止まっている被写体をファインダーに捕えるだけでも大変だという事を、事前にお伝えしておきます。

α7S IIIのガッカリ14連発

2020/08/02(日)

既にご存知の通り、7/29にα7S IIIが正式発表されました。

バリアングルモニターを採用したα7S III

期待が大きかったせいか、仕様書を見て幣サイトはかなりガッカリモードです。

そんな訳で、なぜガッカリモードなのかを先日発表されましたEOS R5やR6と比べながらお伝えしたいと思います。

もし興味がありましたら、こちらへ

α7S IIIの4K動画と昇温対策はEOS R5以下

2020/07/28(火)

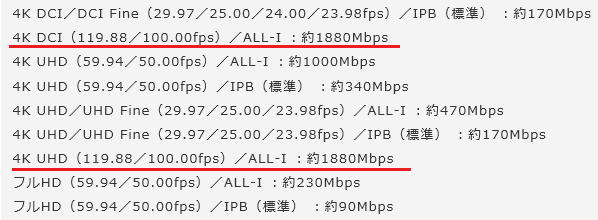

α7S IIIの正式発表がいよいよ明日になり、仕様の詳細が徐々に明らかになってきました。

7/29(水)発表予定のα7S III

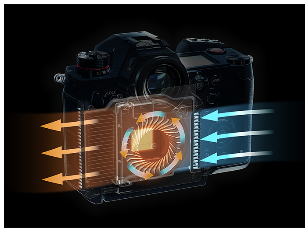

ネット情報によると、新しく開発されたパッシブクーリングシステムによって、4K60pまではクロップなしで、 1時間オーバーヒートすることなく撮影可能との事です。

一時期は、無制限で4K動画の撮影という現実離れした噂も流れましたが、どうやら大間違いだった様です。

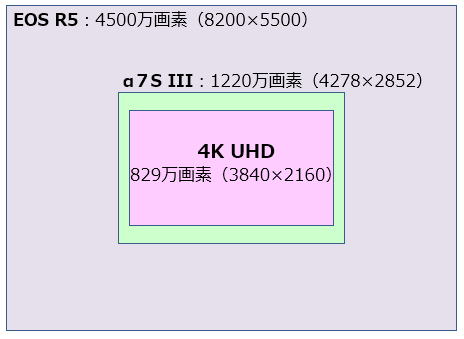

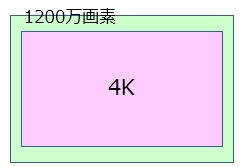

また4K60pまでクロップ無しと言うのは、(間違いではないものの)1200万画素の撮像素子ですので、最低でも830万画素が必要な4Kでクロップ撮影する事など、そもそも不可能です。

それはともかく、このα7S IIIの仕様を聞くと8K動画で連続20分、4K60Pで連続35分しか撮れないEOS R5と比べると、α7S IIIの方が遥かに昇温対策は優れていると思われませんでしょうか?

もしそう思われているとしたら、それは大きな間違いです。

下はEOS R5とα7S IIIの画素数を面積で表した図です。

EOS R5とα7S IIIの画素数

これをご覧頂きます様に、EOS R5はα7S IIIの4倍もの画像データ(8K相当)をオーバーサンプリングしており、α7S IIIより理論上4倍高画質となる4K60Pの動画を作っているのです。

という事は、単純にEOS R5はα7S IIIの4倍発熱する事になります。

にも関わらずα7S IIIは1時間に対して、EOS R5は4K60Pで(15分ではなく)35分も撮影できるのです。

生憎α7S IIIにおける連続撮影可能時間の環境温度が不明ですが、もし同じ23℃のコールドスタートであれば、間違いなくEOS R5の昇温対策の方が優れていると言えます。

α7S IIIの感度とAF性能

2020/07/25(土)

α7S IIIの発表が、いよいよ近づいてきました。

7/29(水)発売予定のα7S III

動画撮影時の発熱を抑えるために、どんな冷却システムを使っているのかも興味津々ですが、幣サイトが思うそれ以外の楽しみは以下の通りです。

ISO感度

やはり幣サイト最大の関心事は、ISO感度です。

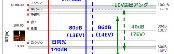

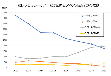

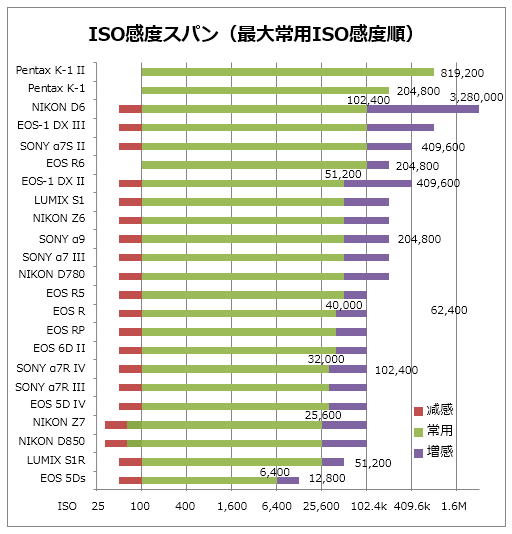

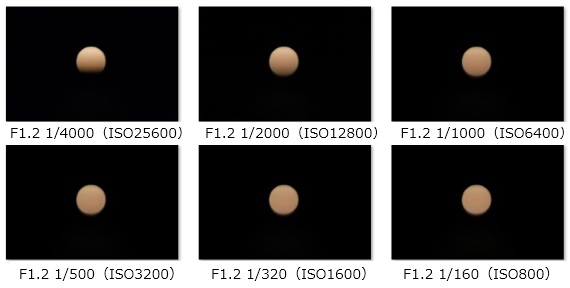

下のチャートをご覧頂きます様に、2000万画素のEOS R6も最大常用ISO感度はα7S IIと同じISO102400に達しています。

フルサイズ機のISO感度

今回α7S IIIは、当然ながら最新の裏面照射型の撮像素子に変更されるでしょうから、従来より1段程度は高感度になると予想できます。

実際2400万画素のα7 IIIは、裏面照射型になったのに伴い、先代のα7 IIに比べて1段分最大常用ISOが上がっています。

という事は、α7S IIIの最大常用ISO感度はISO204800程度になると容易に予想できるのですが、果たしてこの予想を超えるかどうかが楽しみです。

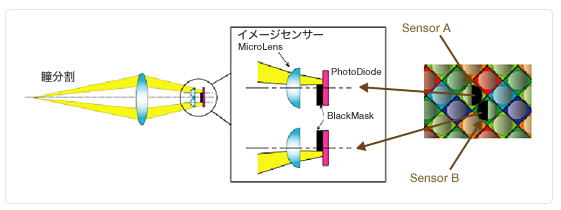

像面位相差AF

次なる興味は、α7S IIIの像面位相差AFです。

ご存知の様に、従来のα7Sシリーズは、今どき珍しくコントラストAFしか搭載していませんでした。

α7S IIIにようやく像面位相差AFが搭載されて、それは何よりと単純に喜ばれるかもしれませんが、そうでもないのです。

そもそもなぜα7Sシリーズには、コントラストAFしか搭載されていなかったのでしょう?

普及機の無印α7にしろ、高画素機のα7Rにしろ、これらのモデルは初代から像面位相差AFとコントラストAFを併用していました。

にも関わらず、なぜα7Sシリーズは、フルサイズのミラーレス一眼には当然とも言える像面位相差AFを採用していなかったのでしょうか?

それには、深い理由があるのです。

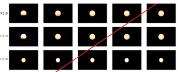

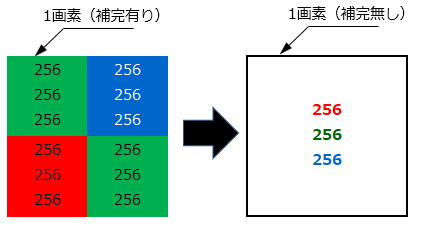

もったいぶってしまいましたが、それは撮像素子に数百万個のAFセンサーを埋め込むと、画素の欠落が生じてしまうからです。

撮像素子に埋め込まれた像面位相差センサー

このため、静止画撮影においては、当然ながら欠損画素の周囲の画像情報を使って補完しています。

ところが、高速で画像を読み込む必要のある動画撮影となると、その補完が間に合わないのです。

このため他のα7シリーズでは、オーバーサンプリングによって画素の欠損部分を避けて動画を取り込んで(撮影して)います。

α7 IIIのオーバーサンプリングの説明図

ところが画素数の少ないα7Sシリーズにおいては、オーバーサンプリングによって欠損部を避ける事ができず、止む無くコントラストAFを採用していたのです。

α7Sシリーズの場合、4K動画は撮像素子のほぼ全域を使用する

今回α7S IIIが像面位相差AFを採用するとなると、どうやって動画の画素欠損対策を行なったのかが最大の注目点になります。

常識的に考えれば、AFセンサーの数を大幅に減らして、リアルタイムで補完処理を行ったのでしょう。

だとしますと、測距点の数や測距精度、さらには測距感度がどれくらいα7 IIIと比べて劣るのかが気になる所です。

また4K動画において、画素欠損部分に不自然さがないかどうかも見所です。

ちなみに他社はどうしているかと言えば、キヤノンの場合ですとデュアルピクセルCMOS AFを採用して、画素欠損の無い(補完処理の無い)動画を実現しています。

またパナソニックの場合、コントラストAFながら空間認識AFを採用して、やはり画素欠損の無い4K動画を実現しています。

以前でしたら、両社のAF機能は単に静止画撮影におけるAF方式の一つと見られていましたが、実は動画を見据えた遠慮深謀なる対応だったのです。

そうなると、今後キヤノンとパナソニックは、動画とAF性能を独立して高めていけるのに対して、ソニーをはじめとした他社は動画とAF性能を天秤に掛けながら開発しなければなりません。

動画にとって筋の良いAF方式はどれなのかは、今後市場が決めていく事になるのでしょうが、今の所キヤノンやパナソニックの方が優位な感じです。

EOS RシリーズのAPS-Cサイズモデル

2020/07/18(土)

EOS R5とR6の発表が終わり、次なる興味は果たしてEOS RシリーズのAPS-Cサイズモデルが出るかどうかでしょう。

2014年に発売されたキヤノンのAPS-Cサイズ一眼レフのフラッグシップ機EOS 7D Mark2

いつも予想を外してばかりの幣サイトが、勝手に結論を言わせて頂きますと、EOS RシリーズのAPS-Cサイズモデルは出ます。

これはもう既成事実と言っても良いでしょう。

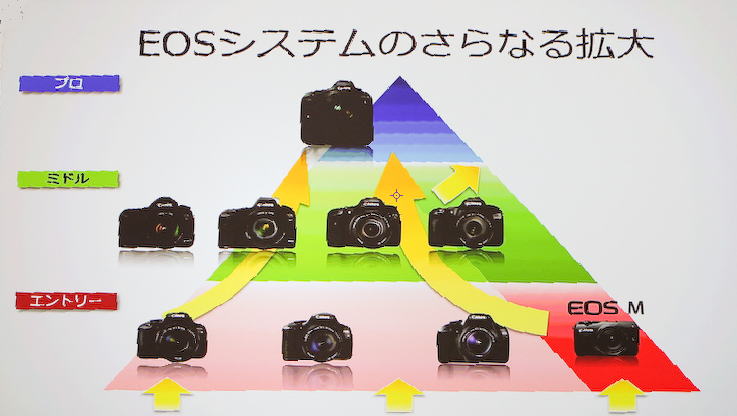

下は、キヤノン初のAPS-Cサイズのミラーレス一眼であるEOS Mの発表時(2012年)に、マスコミに開示されたプレゼン資料です。

2012年のEOS M発表時に開示されたプレゼン資料

ご覧の様にキヤノンのミラーレス一眼が、今後ピラミッド頂点のプロ機にまで発展する事を明確に示しています。

そしてその中段には、ミドルクラスとしてフルサイズ機とAPS-Cサイズ機のひな壇が用意されています。

EOS Mシリーズと、同じくAPS-Cサイズのミラーレス一眼であるEOS Kiss Mシリーズは、キヤノンのヒエラルキー(階層構造)においてはエントリークラスの扱いですので、これがミドルクラスのひな壇に上がる事は決してありません。

となるとミドルクラスのAPS-Cサイズのミラーレス一眼はEOS Rシリーズになるのは、自明の理とも言える事です。

ですので、その第一弾となる次期EOS R7は、RFマウントを採用するのはまず間違いありません。

何しろ、EOS Mシリーズ用のレンズはエントリークラスの廉価版しか存在しないのですから。

そうなるとフルサイズのEOS Rシリーズで、今後発売されるであろうフルサイズ用より価格の安いRF-Sレンズ(RFマウントのAPS-Cサイズ用レンズ)が使える事になります。

そうなると単に1.6倍にクロップした写真が撮れるだけだと思われるかもしれませんが、実は暗所でとんでもない威力を発揮してくれるのです。

それが何か、もし興味があればこちらへ。

α7S IIIの分解能とダイナミックレンジ

2020/07/11(土)

α7S IIIの発売が近づくにつれ、次第に性能が見えてきました。

7/29(水)発売予定のα7S III

ネット情報によると、撮像素子は従来と同じ1200万画素で、16bit RAW出力が可能でダイナミックレンジは15EVになるとの事です。

分解能(ビット数)やダイナミックレンジは、他メーカーでは積極的に公表していないので比較が難しいのですが、(1画素が断トツで大きいので)いずれもトップクラスなのは間違いありません。

となると画質もトップクラスだと誰もが思ってしまうのですが、プリントしたりモニターに映した画像を見ても、それに伴う差は殆ど分からないのです。

それは何故か?

古い記事で恐縮ですが、もし興味があればこちらへ。

EOS R6+8段分手振れ補正+120fps

2020/07/12(日)

EOS R6が正式に発表された事に伴い、幣サイトの関心事はEOS R6の最大8段分の手振れ補正を使った120hpsの動画撮影です。

どこかにそんな動画がアップされていないか調べた所、ありました。

EOS R6の場合、120fpsのハイフレームレートはFHDしか対応しておらず、更にはサーボAFも効かないのですが、ジンバル無しで85mmのレンズを使ってもここまで安定して撮れるのは驚きです。

直接のライバルとなるかもしれないα7S IIIの性能と値段を、早く知りたいものです。

EOS R5の昇温問題?

2020/07/12(日)

巷では早速、EOS R5の動画撮影時における昇温問題で盛り上がっている様です。

確かに昇温によって撮影が中断する事を隠していたり、気が付いていなければ、問題と言われてもしかたがないでしょう。

キヤノンの公式HPにあるEOS R5の温度上昇に伴う撮影時間制限の記述

ところが上にあります様に、キヤノンはきちんと昇温によって撮影時間が制限される事を公表しているのです。

にもかかわらず、それを問題と呼ぶのは、明らかに間違いでしょう。

リンゴ3個と明記された商品を、ミカンが付いていないから問題だ、と騒ぐ様なものです。

それ以前に、そもそも発売前で誰一人買っていない商品に対して問題だと言うのは、根本的にロジックが破綻しています。

もし昇温で停止するのが嫌ならば、買わなければ良いだけの話なのですから。

デジタルカメラに関わらず、密封された電子機器はスマホにしろタブレットにしろ、夏場に昇温で停止するのはごくごく当たり前の事です。

iPhoneの昇温注意画面

また昇温で停止すると、本体に悪影響を与えるのではないかと心配される御仁もいらっしゃる様ですが、それも無用な心配です。

あらゆる電子部品は、信頼性を維持するためにディレーティングと呼ばれる使用条件に関するガイドラインが設定されています。

これを超えない様にするため、機能制限が掛かるのです。

すなわち、昇温を検知して停止するからこそ、本体へのダメージを防いでいるのです。

またこれに伴って、一般的な静止画撮影でも頻繁に温度上昇で撮影が止まるのではないかと思われる方もいらっしゃる様ですが、それこそ過剰反応です。

例えばDCI(シネマ規格)8K30Pの動画撮影という事は、3500万画素の写真を電子シャッターを使って秒速30コマで撮影している様なものです。

それを1分続けると1800コマ、10分続けると18000コマ、20分続けると36000コマ撮ったのと同じになるのです。

静止画撮影で、こんなに撮られた事がありますでしょうか?

確かに空冷すれば、昇温は劇的に抑えられるのですが、ファンの音を聞きながらの動画撮影も決して楽しいものではないでしょう。

6K/24Pを達成したLumix S1H(背面に冷却ファン搭載)

昇温対策については、各社で対応方法が異なる様ですが、幣サイトとしましてはこの無音と防塵防滴を維持したままで8K動画を搭載した意義を素直に認めてあげたいと思います。

そんな訳で、もしEOS R5で待ち(冷却)時間無しに動画撮影をしたいのならば、複数台購入する事をお勧めします。

恐らく色味も統一されているでしょうから、シネマEOSとの併用も良いかもしれません。

α7S IIIの価格

2020/07/11(土)

いよいよキヤノンの反撃が開始されました。

恐らく幣サイトを覗いて頂いている方でしたら、幣サイトの一押しはEOS R6だと思われているのではないのでしょうか。

ですが、実はそうでもないのです。

今最も気になるのは、α7S IIIの価格です。

恐らくEOS R6が出る前でしたら、α7S IIIは先代のα7S IIと同じ様に40万円超の価格で登場したのは間違いないでしょう。

ですが、さすがに30万円でジンバル不要の4K60Pの撮影が可能なEOS R6が登場した今となっては、4K120P動画やRAW録画程度でプラス10万円超の値札を付けるのは気が引ける事でしょう。

となると、一体いくらでリリースしてくるかです。

一世代前のα7S IIが現在17万円台である事を考えると、EOS R6と同じとまではいかなくても、30万円台前半になる可能性は十分あります。

低画素(ラージピクセル)こそカメラの美徳だと思っている幣サイトとしては、フルサイズで裏面照射型の1200万画素は、2000万画素のEOS R6以上に惹かれるものがあります。

EOS R6とα7S IIの最大常用ISO感度が102400ですので、α7S IIIの最大常用ISO感度は204800に達するかもしれません。

となると、ISO感度25600も抵抗なく使える事になります。

そうなると、例えばF2.8/ISO3200で30秒掛かっていた星空の撮影も、たったの4秒で済んでしまいます。

それで4K120Pの動画も撮れるとなると、かなり魅力的ではないでしょうか。

もし高感度や4K120Pに興味のある方は、α7S IIIの価格にも注目しておいた方が良いかもしれません。

R5とR6の度肝を抜く性能と価格

2020/07/09(木)

この数日、唖然とする事ばかりです。

一部のサイトからフライングで漏れた情報によると、EOS R5の価格は税別で46万円、EOS R6に至っては同じく税別で30万円との事です。

EOS R5(46万円) EOS R6(30万円)

競合機と比べると、その価格優位性は歴然です。

α9 II(高速機) |

α9 (高速機旧) |

α7 III(標準機) |

α7R IV(高画素機) |

Nikon Z 6(標準機) |

Nikon Z 7(高画素機) |

Lumix S1(標準機) |

Lumix S1H(動画機) |

先ほどご紹介しました新製品情報を誤って開示した朝日新聞の子会社であるCNET Japan の記事によると、EOS R6のライバルはα7 IIIやNikon Z6で、EOS R5のライバルがα7 R IVやZ 7と記述されていますが、それも大間違いです。

EOS R6の性能からすればライバルはα9 IIやLumix S1Hで、EOS R5については今の所競合機の影すら見当たらない状況です。

何故ならば、EOS R6は高速標準機で、EOS R5は高速高画素動画機と言えるからです。

ちなみに幣サイトでは、EOS R5が70万円、R6が40万円と大外れの予想をしていましたが、それも他社機の値段を見て頂ければご納得頂けるのではないでしょうか。

EOS R5

EOS R5に関する本サイトの関心事であった3点については、ほぼ明らかになってきました。

①8K動画は、国際標準のITU規格なのか、それともハリウッド系のDCI規格なのか?

これについては、下の設定画面にあります様に、何とITUと共にさらに横長のDCI規格(8192×4320)にも対応しており、本体の画素数は4500万画素に決定の様です。

ちなみに上の設定画面の8K-Dがハリウッド系のDCI規格で、8K-Uが国際標準のITU規格を表している様です。

②4Kの120fpsで、AFサーボは効くのか?

これについては下の仕様表の抜粋にある様に、何の注意書きもない事から120fpsでもAFサーボが使える様です。

EOS R5の仕様書の抜粋

これはかなり魅力的です。

③価格は70万円を超えるのか?

これは46万円という事で見事に外れました。

④major new feature

また一時期噂されたmajor new featureとは、8段分の手振れ補正の事でしょうか?

フライング情報によれば、マウント径が大きいため撮像素子のシフト幅を大きくすることで達成できたとありますが、マウント径は一眼レフ用のEFマウントも同じですので、イメージサークルが大きいのが理由なのでしょう。

だとしたら、RFマウントのレンズは、これを見越してイメージサークルを大きく設計していた事になります。

また補正できる振幅も大きいとなると、広角系のレンズならジンバル不要で動画が撮影できるのかもしれません。

そうなると、動画を売りにしてきたソニーやパナソニックは相当窮地に陥る事になります。

⑤電子シャッターのシンクロスピード1/250秒

これは何かの間違いではないでしょうか。

メカシャッターのシンクロスピードが1/200秒はまあしょうがないとして、電子シャッターのシンクロスピードが1/250秒との事です。

となると、電子シャッターによるコンニャク現象もメカシャッター並みに抑えられている事になります。

アンチディストーションを売りにしている2400万画素のα9 IIですら、スキャンスピードは1/150秒程度です。

画像のスキャンスピードは1/150秒前後のα9 II

2000万画素のR6なら多少納得できるのですが、4500万画素のR5でシンクロスピードが1/250秒と言うのは実際可能なのでしょうか?

そんなにもR5の画像読み込みは速いのでしょうか?

ここまで来ると、従来の常識が全く通用しない感じです。

EOS R6

毎度の事ながら、R6についてもかなり外してしまいました。

①シャッター

てっきりリークした写真から、R6のシャッターはコストダウンの電子先幕シャッターではないかと思ったのですが、しっかり従来通りのメカシャッターも搭載されており、最高スピードは1/8000秒との事です。

また電源OFF時のシャッター幕閉機能も搭載されているそうです。

②撮像素子

それよりもっと驚いたのが、何と撮像素子は最新鋭機であるEOS-1DX MarkIIIの流用との事です。

一眼レフの最高峰EOS-1DX MarkIII

R6には先代のEOS-1DX MarkIIの撮像素子を使うと思ったのですが、見事に期待を裏切ってくれました。

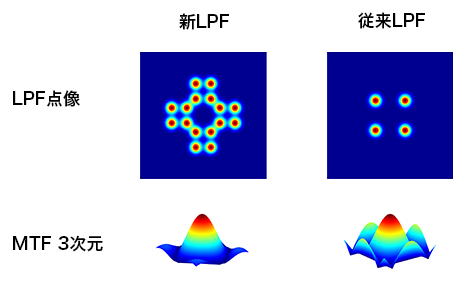

そうなると当然EOS-1DX MarkIIIに採用された新LPF(ローパスフィルター)も流用されるのでしょう。

EOS-1DX MarkIIIの新LPFの説明図

EOS-1DX MarkIIIを購入しない限り絶対お目に掛かれないと思っていた、偽色やモアレを抑えながらより高い解像感の絵を、一般人でも拝む事が可能になります。

と思ったのですが、EOS R6に関するキヤノンHPにはこれに関する記述が見当たらない事から、どうやらこの新LPSは採用されなかった様です。

③動画

クロップ無しの4K30Pが可能で、120fpsの動画はFHDに対応している様です。

ただし、残念ながら120fpsの動画はAFが効かない様です。

そうは言っても、このEOS R6の価格と性能は破格です。

心配が現実になったEOS R6

2020/07/07(火)

ついに待ちに待ったEOS R6の外観が判明しました。

EOS R5(左)とEOS R6(右)

ですが正直な所、これを見てガックリしてしまいました。

心配していた事が、全て現実になってしまった感じです。

先ずは、上の写真を見て頂けますでしょうか。

EOS R5は撮像素子前のシャッター膜が閉じているのに対して、EOS R6は撮像素子がむき出しになっています。

これが何を表しているかと言えば、EOS R6はコストダウンされた電子先幕シャッターを採用しているという事です。

すなわち、メカ的な先幕は存在していないのです。

それで何が起きるかと言えば、安くてシャター音とブレが抑えられるものの、高速でシャッターを切るとボケ欠けが発生するのです。(詳細はこちら)

電子先幕シャッターのEOS RPで高速シャッターを使うとボケ欠けが発生する

待望の低画素高性能機だとばかり思っていたのに、何でこんな大事な所をコストダウンしたのでしょうか。

となるとシャッターユニットはEOS RPと同じで、最速シャッタースピードは1/4000秒止まりなのでしょう。

仮に1/8000秒をサポートしていても、ボケを活かしたポートレート撮影では使えません。

更には、ボディーもプラスチックで、防塵防滴も非対応の可能性もあります。

キヤノンお得意のヒエラルキー(階層構造)はまだまだ健在です。

そして、背面もしかりです。

EOS R5(左)とEOS R6(右)

期待した幣サイトがいけないのですが、ジョイスティックや背面ダイヤルまで備えながら、何でまたスチール撮影では使い難いバリアングルモニターなのでしょうか。

更に上面に至っては、EOS RPとほぼ同じ構成になっています。

EOS R5(左)とEOS R6(右)

ですので、EOS Rシリーズの最大の欠点とも言える使い難い左肩の電源スイッチや、使いもしない右肩のLOCKスイッチはしっかり継承されています。(何故入れ替えないのでしょう)

どうやらEOS R6には、第一世代のEOS RやEOS RPにおける市場の声は、微塵も反映されていない模様です。

とは言え、クロップ無しの4K動画とボディー内手振れ補正、それに低画素(2000万画素)による高感度と高画質は魅力です。

α7S IIIの動向

2020/07/03(金)

EOS R5の発表が迫ってきました。

それと共に気になるのがソニーのα7S IIIの動向です。

一時はEOS R5より先に発表されるとの噂も流れたので、ソニーも大胆だなと思ったのですが、どうやらそれは思い留まった様です。

その理由ですが、当然ソニーとしてもEOS R5は気に所でしょうが、発表を遅らせたのはむしろEOS R6の存在だったのではないでしょうか。

何故ならば、α7S IIIの画素数は従来と同じ1200万画素前後でしょうから、どう頑張っても動画は4K120P止まりで、スチールカメラとしての売りは高感度くらいです。

ですので、8K動画が可能な高画素のEOS R5とは、全く競合する心配はないからです。

一方EOS R6は、4K60Pと言っても2000万画素の高感度モデルですので、値付けによってはα7S IIIの初期販売台数に少なからず影響を与える恐れがあります。

恐らくソニーとしても、α7S IIIを先代のα7S IIと同様に40万円前後で売り出したい所でしょう。

α9 II |

α9 |

α7R IV |

α7S II |

α7 III |

ですが、もしEOS R6がそれより下回る価格で登場するとなると、これはかなり困った事になります。

何しろ工業製品が最も売れるのは、クルマにしろ家電にしろ新製品として発売された直後なのですから。

EOS R5の価格も興味津々なのですが、むしろ幣サイトの注目は徐々にEOS R6の価格に移ってきました。

もしEOS R6の初値が40万円を切ってきたら、α7S IIIのみならず、α9 IIやα7 IIIの販売にも大きく影響を及ぼすのは間違いないでしょう。

過去キヤノンは、キャノネット、AE-1、EOS Kiss Digital、EOS 5Dとカメラ業界内に価格破壊をもたらしながらシェアを拡大してきました。

それまで高価だったフルサイズ機を一般ユーザーにも手の届く価格に抑えた初代EOS 5D

となると、EOS R6こそキヤノンにおけるフルサイズミラーレスのシェア奪回マシンなのかもしれません。

結果が判明するのは、もう間もなくです。

EOS R5に関するCanonRumorsの記事

2020/07/01(水)

昨日のCanon Rumorsの情報によれば、EOS R5に公表されていない大きな新機能が搭載されているそうです。

クアトロ・コンバインの概念図

当たる確率はゼロですが、その新機能を予想してみましたので、もし宜しければこちらへ。

2020年3Qの新着情報