サイト紹介

Photo Cafeteriaにようこそ。

写真やカメラに関するコンシューマレポート、テクニカルレポートは各種ありますが、ここでは余り知られていない耳寄りな情報を、小学生にも分かる様に平易にお伝えしたいと思います。

徐々に更新していきますので、もし宜しければ珈琲でも飲みながらお楽しみ下さい。

2021/1の新着情報

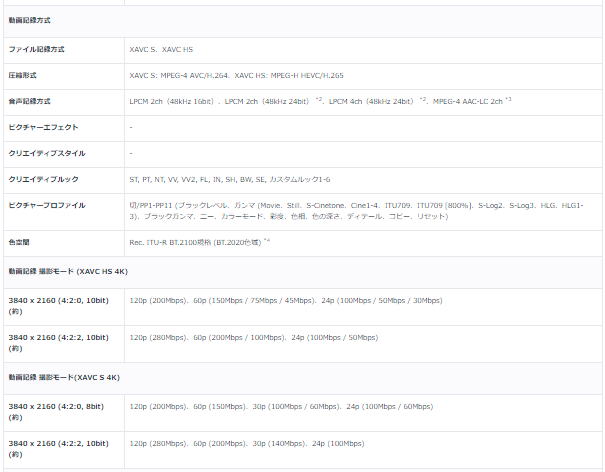

SONY α1の8K動画に関する仕様書がない!?

2021/01/31(日)

ソニーのα1が発表されてかれこれ5日、市場には飛ぶ鳥を落とす勢いだの、最強だの、新世代だの、頂点を極めただのと美辞麗句で溢れ返っています。

ですが、それはちょっと違うのではないかと思う幣サイトです。

そんな訳で、先ずはα1とEOS R5の動画機能を正しく冷静に比較した記事を書き始めたのですが、いきなり筆が止まってしまいました。

その理由ですが、既にα1の仕様書はソニーのHPに公開されているのですが、何故かその中に8K動画に関する記述が見事に抜け落ちているのです。

よもや8K動画の仕様が決まらないまま製品発表する訳がないでしょうし、ましてや他社機と比較されたくなくて消す訳もありません。

となると、発表直前に何かしらの不具合が見つかったのでしょうか。

3月19日の発売までに間に合えば良いのですが。

NIKKOR Z 50mm f/1.2 Sは噂通り凄かった

2021/01/30(土)

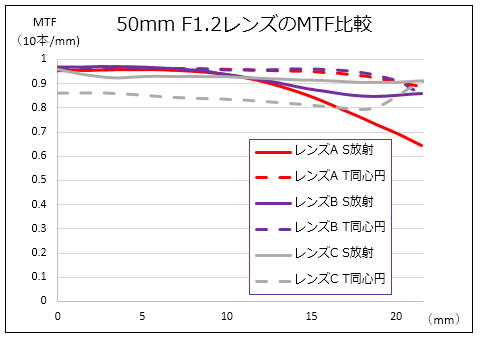

昨年末、ニコンからNIKKOR Z 50mm f/1.2 Sが発売されました。

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S

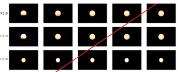

かなり評判が良い様なので、キヤノンのRF50mm F1.2L USMとMTFを比べてみました。

Canon RF50mm F1.2 L USM

その結果、少々オーバーに聞こえるかもしれませんが正に驚異的なレンズです。

と言う事を分かり易くお伝えするために、参考でそれなりに評判の良いF1.4のレンズ(SONY Planar T* FE 50mm F1.4 ZA)と比べてみました。

SONY Planar T* FE 50mm F1.4 ZA

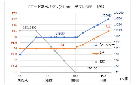

それが下のチャートなのですが、どれがF1.2のレンズで、どれがF1.4のレンズか分かりますでしょうか。

F1.2レンズ(2本)とF1.4レンズ(1本)のMTF比較

もし興味がありましたらこちらへ。

SONY α1は電子先幕シャッター

2021/01/29(金)

これまた驚きです。

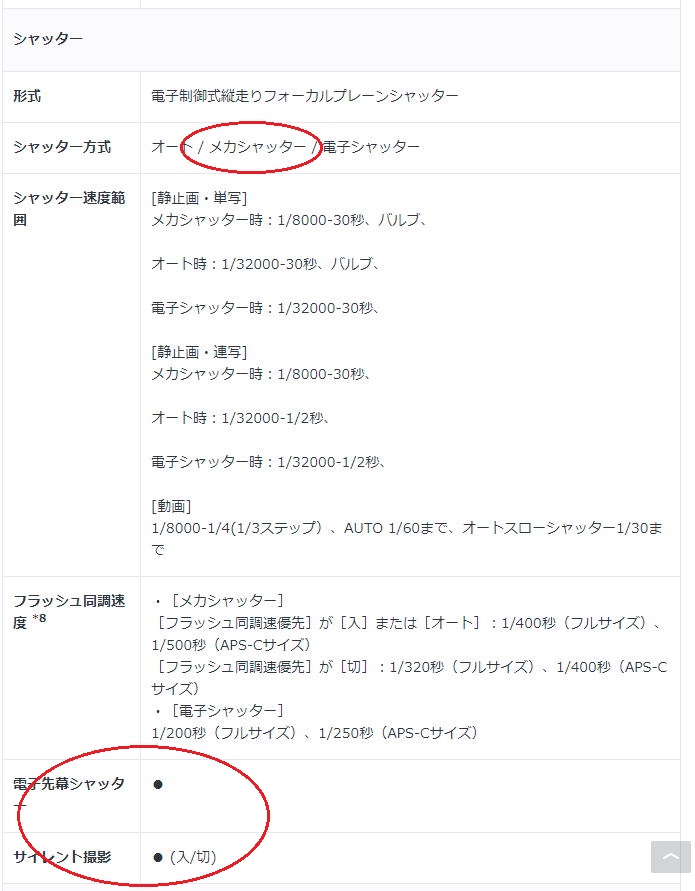

読者の方から教えて頂いたのですが、どうやらα1のシャッターは、(メカ先幕の無い)電子先幕シャッタらしいとの事です。

まさかと思ってα1の仕様書を調べた所、メカシャッターとあるだけで、特に電子先幕シャッターとは書かれていません。

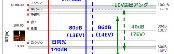

ただし気になるのは、最下段にあるサイレント撮影(電子シャッター)が、●(入/切)とありながら、その上の電子先幕シャッターは●のみしか記されていない事です。

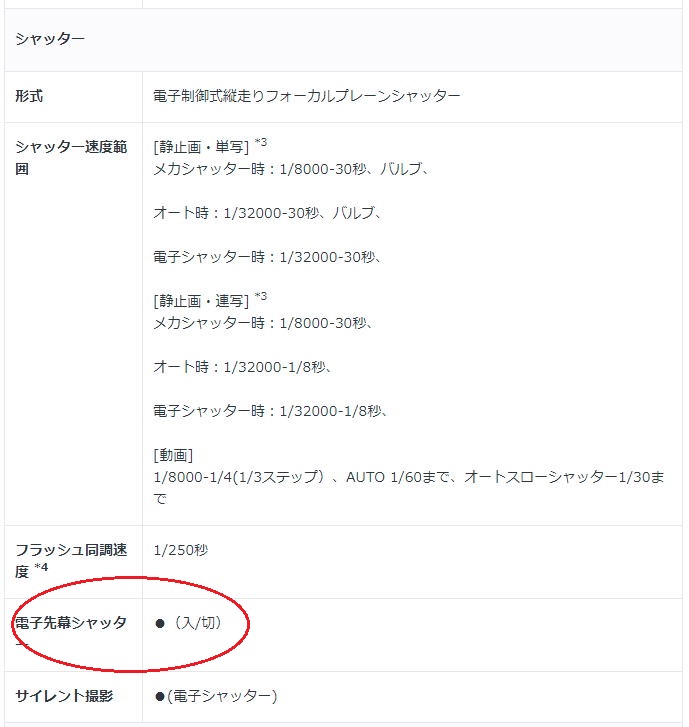

もしやと思ってα9 IIの仕様書を調べてみると、以下の様になっています。

ご覧の様にα9 IIの場合は、電子先幕シャッターが●(入/切)とあり、切り替えられる様になっています。

という事は、確かにα1は電子先幕シャッターしか積んでいないという事です。

となるとソニーのフラッグシップ機である90万円もするα1は、キヤノンの入門機である13万円前後のEOS RPと同様に、玉ボケを高速のメカシャッターで撮ると、ボケ欠けが発生するという訳です。

EOS RPのシャッターは電子先幕シャッター

恐らくそれを防止するためには、電子シャッターを使えという事なのでしょう。

ちなみにα1のシャッター方式に”オート”が追加されているので、もしかしたら自動で電子シャッターに切り替わるかもしれません。

ですが、その切り替えの基準は何なのでしょう?

背景や前景のボケ量でも計算するのでしょうか?

いずれにしろ、α1を使う方は、それをすんなり許容されるのでしょうか?

恐らく他社では、決してこんな仕様にはしないでしょう。

Eマウント機は今後衰退する

2021/01/29(金)

この所、ソニーファンの方々を怒らせる様な記事ばかり書いている様な気もしないではないのですが、ついにダメ押しの記事を書いてしまいました。

左からソニー、ニコン、キヤノンのミラーレス一眼

ですが悪いニュースほど、早く知った方がお得です。

そんな訳で、ソニーファンの方も、そうでない方も、もし興味がありましたらこちらへ。

真打登場(キヤノン編)

2021/01/29(金)

次はキヤノンです。

販売が絶好調のEOS R5とR6のモメンタム(時の勢い)に乗って、怒涛の新製品攻勢を仕掛けてくると思うのですが、いかがでしょうか。

依然バックオーダーを抱えるEOS R5とR6

こんなに勢いのあるときは、とにかく数で圧倒するのが一番です。

ちなみにキヤノンは、2017年2月にも7機種同時発表を行ないましたので、十分可能性はあります。

なおキヤノンは、EOS Rシリーズも一眼レフと同じラインナップを用意すると明言していますので、新製品の予想は容易です。

フルサイズ機

先ずフルサイズ機については、下の表にあります様にプロ用のEOS R-1と高解像度のEOS R5sは確定でしょう。

| クラス\年代 | 一眼レフ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

|---|---|---|---|---|---|

| プロ機 | EOS-1DX III | EOS R-1 | |||

| 高画素機 | EOS 5Ds EOS 5Ds R |

EOS R5s EOS R5s R |

|||

| 高級機 | EOS 5D IV | EOS R5 (50万円) |

|||

| 標準機 | EOS 6D II | EOS R (20万円) |

EOS R6 (40万円) |

EOS R II (30万円) |

|

| 入門機 | EOS RP (12万円) |

EOS RP II | |||

| 特殊機 | EOS Ra |

では他はどうなるかと見渡すと、価格ベースで見るとEOS R6(40万円)とEOS R(20万円)の間の30万円クラスのモデルが見当たりません。

となると、EOS R6のディチューン版で4K30Pまでに制限した静止画優先のEOS R IIはいかがでしょうか。

またクロップ無しで4K30Pが撮れるEOS RP IIもあるかもしれません。

RFマウントのAPS-Cサイズ機

次はRFマウントのAPS-Cサイズ機です。

これは迂闊に対応すれば、自社のEOS MシリーズやEOS Kiss Mシリーズの販売に影響を与える可能性があるため、慎重に進めなければなりません。

となると、入門機は現行のEF-Mマウントで、それ以上はRFマウントの2系統で進めるのが一番無難ではないでしょうか。

そんな訳で、以下の様に予想する次第です。

| クラス\年代 | 一眼レフ | 2020 | 2021 |

|---|---|---|---|

| 高級機 | EOS 7D II | EOS R7 | |

| 標準機 | EOS 90D | EOS R70 | |

| 入門機 | EOS 9000D | EOS M系 | |

| ファミリー機 | EOS Kiss | EOS Kiss M系 |

昨日ニコンの新製品の中でもお伝えしました様に、もしキヤノンがRFマウントのAPS-Cサイズ機を出すとしたら、フルサイズ機用のレンズを装着すれば、イメージサークルを格段に大きくできます。

これ(すなわちEOS R7)にEOS R5の手ブレ補正ユニットを搭載すれば、もしかしたら手ブレ補正効果10段なんて事もあるかもしれません。

また標準機のEOS R70は、恐らくEOS M6 IIのファインダー付きのモデルになるのではないでしょうか。

ファインダーがオプション扱いのEOS M6 II

PowerShot

最後にRFマウントから外れますが、幣サイトが期待するのは、PowerShot G1 X Mark IIIの後継機です。

これでFHD120Pの動画が撮れると良いのですが。

と、色々書いてきましたが、幣サイトの予想は当たらない事の方が多いので、くれぐれもご注意願います。

なお今後発売されるかもしれない新RFレンズの予想価格表はこちら。

真打登場(ニコン編)

2021/01/28(木)

CP+2021に合わせて、ソニーとフジフィルムから新製品が発表されました。

フジフィルムから発表されたGFX100SとX-E4

となると、これからいよいよ真打とも言えるキヤノンとニコンの登場です。

そんな訳で、先ずはニコンの新製品を予想してみましょう。

既に昨年、2021年までのレンズのロードマップは公開していますし、昨年末にNikon Z 6 IIとNikon Z 7 IIをリリースしていますので、出るとしたらAPS-Cサイズ機ではないでしょうか。

Nikon Z 30

入門機となるNikon Z 30はほぼ確定でしょう。

何しろつい先日、ニコンのAPS-Cサイズ一眼レフであるNikon D5600(2016/11発売)とD3500(2018/9発売)がディスコンになったのですから。

下の表にあります様に両機は入門と普及クラスを担う、EOS Kissに対抗する大事な量販モデルです。

| シリーズ | ポジション | 特徴 |

| D3桁シリーズ | 最上位モデル | プロ用モデル チルト式モニター |

| D7000シリーズ | ハイアマチュアモデル | 防塵防滴の金属ボディー チルト式モニター |

| D5000シリーズ | 普及モデル | バリアングルモニター |

| D3000シリーズ | 入門モデル | 固定モニター |

幣サイトとしては、Nikon Z 30はZ 50に対して、画像系は共通で本体がモールドになり、ファインダー無しになると予想するのですが、いかがでしょうか。

もしかしたら、ファインダー付きのNikon Z 40もあるかもしれません。

Nikon Z 60

そして次はサプライズ機種です。

例えばですが、APS-Cサイズ機にフルサイズ機のボディー内手ブレ補正を搭載したNikon Z 60なんていうのは、いかがでしょうか。

Nikon Z 6のボディー内手ブレ補正ユニット

それで他社機を圧倒する、手ブレ補正効果10段。

そんなの無理だろうと思われるでしょうが、キヤノンがフルサイズ機で8段を達成したのですから、あながち不可能とも思えません。

何しろ、APS-Cサイズ機にフルサイズのレンズを装着すれば、イメージサークルはとんでもなく拡くなるのですから。

さすがにCIPAの手ブレ補正試験方法では、10段以上という試験結果は出ないかもしれませんが、手ブレの補正量が大きくなる事によって小型のジンバル程度の手ブレ補正効果があれば、かなりのインパクトがあります。

それが無理だとしても、ニコンのAPS-Cサイズ機における最大のアドバンテージは、市場で一番大きなマウントを採用している事と、フルサイズ機と同じマウントを採用している事です。

この二つのアドバンテージを最大限に活かした上位機種に期待したい所です。

なお話は変わりますが、Zマウントレンズのロードマップを元にした価格表を作ってみましたので、もし興味がありましたらこちらへ。

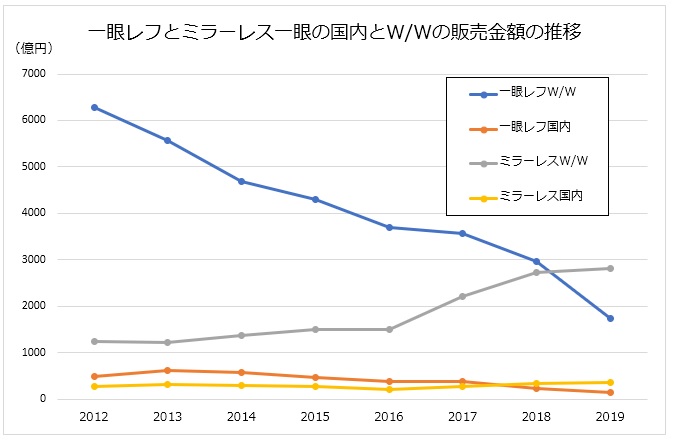

キヤノンとニコンは出遅れたのか?

2021/01/28(木)

最近、キヤノンとニコンはフルサイズのミラーレス一眼の市場に出遅れたという記事を良く見かけますが、本当なのでしょうか?

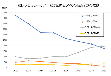

一眼レフとミラーレス一眼の国内と全世界(W/W)における販売金額の推移

そんな訳で、そんな事はないという記事を書いてみました。

もし興味がありましたらこちらへ。

AF精度と露出シミュレーションの関係

2021/01/28(木)

ミラーレス一眼においてAFを最高の状態で働かせるには、露出シミュレーションをONにしておいた方が良いでしょうか?

それともOFFにしておいた方が良いのでしょうか?

はたまたどちらも同じなのでしょうか?

今まではどちらも同じだと、何の疑いも持たずにいたのですが、ある動画を見ていてそうではない事に気付きました。

もし興味がありましたらこちらへ。

高速高解像度モデルは売れるのか?

2021/01/28(木)

既にご存知の様に、ソニーのα1は5000万画素の高解像度ながら、電子シャッターで秒速30コマ(メカシャッターで10コマ/秒)と、高速高解像度モデルです。

高速高解像度モデルのソニーα1

ところが、最近そんなカメラの事を記事にしたなと、思い出したのがキヤノンのEOS M6 IIです。

ファインダーがオプション扱いのEOS M6 II

本機はAPS-Cサイズ機ながら3200万画素で、フルサイズ機に換算すると何と8300万画素相当の超高解像度モデルです。

それでいて、メカシャッターで秒速14コマ、電子シャッターで秒速30コマですので、APS-Cサイズ機の高速高解像度モデルと言えます。

このためファインダー無しにも関わらず、ボディーだけで11万円と少々お高い値付けになっています。

はたして一見万能の様に思われる高速高解像度モデルは、売れるのでしょうか?

などと書いていたら、ソニーにも以前(今も現役ですが)高速高解像度モデルがあったのを思い出しました。

それが下のα99 IIです。

Aマウントの最終機となるα99 II

本機はα7R IIの4200万画素の撮像素子を搭載しながら、α7R IIより高速の秒速12コマを達成していました。

ご存知ないかもしれませんが、本機はソニーの一眼レフタイプの最終機となるモデルですので、有終の美を飾って掟破りの秒速12コマを奢ったのでしょう。

よもやα1が、最初で最後の1(one)とならなければ良いのですが。

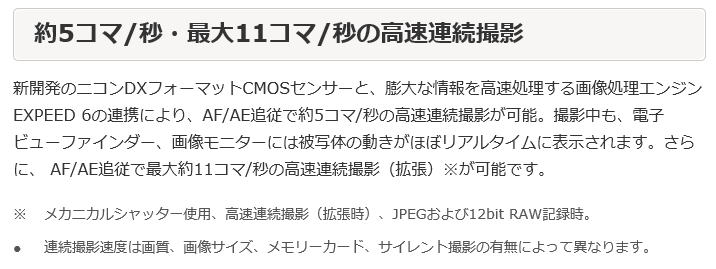

Nikon Z 50はAF/AE追従で秒速11コマの連写が可能だった

2021/01/27(水)

またまたやってしまいました。

先日、”Nikon Z 50の性能は他社機と比べてどうなのか?”という記事を書いたのですが、またもや以下の誤記をご指摘頂きました。

Nikon Z 50の連写性能

誤:AF追従毎秒5コマ

正:AF追従毎秒11コマ

誤:AF追従毎秒5コマ

正:AF追従毎秒11コマ

これでNikon Z50の優位性が更に高まりますので、早く記事を修正しなければならないのですが、この誤記の原因を探っていて、思わぬ事に気付きました。

下はニコンのHPにあるNikon Z50の連写性能に関する説明文なのですが、皆様はこれを読んでどう思われる事でしょう。

恐らく幣サイトの様に斜め読みの得意の方でしたら、同じ様に誤解される方がいらっしゃるのではないでしょうか。

何しろ途中まで読むと、”AF/AE追従で約5コマ/秒の高速連続撮影が可能”とあり、ならば11コマ/秒はAF/AE追従ではない、と思うでしょう。(言い訳ですが)

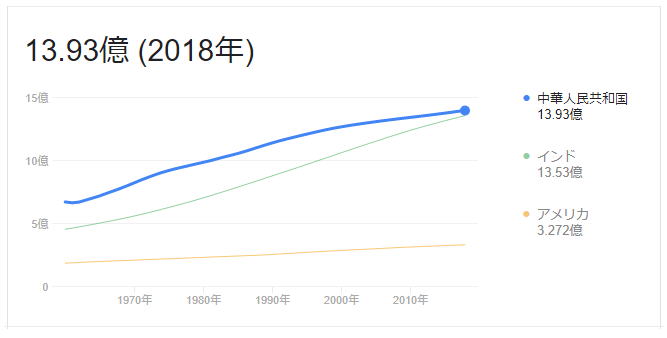

ちなみに※に記載されている12bit RAWとは以下の事の様です。

| レリーズモード | 画質モード | 記録ビットモード | サイレント撮影 | |

|---|---|---|---|---|

| しない | する | |||

| 低速連続撮影 | JPEG | — | 設定したコマ/秒 | |

| RAWを含む 画質モード |

12ビット | |||

| 14ビット | ||||

| 高速連続撮影 | JPEG | — | 約5コマ/秒 | 約4.5コマ/秒 |

| RAWを含む 画質モード |

12ビット | |||

| 14ビット | 約4コマ/秒 | |||

| 高速連続撮影 (拡張) |

JPEG | — | 約11コマ/秒※ | 約11コマ/秒 |

| RAWを含む 画質モード |

12ビット | |||

| 14ビット | 約9コマ/秒 | 約8.5コマ/秒 | ||

という事はZ 50のRAWファイルには、12ビットの14ビットの2種類(いずれもロスレスの圧縮RAW)があり、14ビットRAWでは秒速5コマに制限される様です。

ですが、12ビットと14ビットでしたら、データ量は4倍違いますが、ダイナミックレンジ自体は同じなので、実質的な差は殆ど無いと言えます。

にも関わらず、ニコンとしては秒速11コマでは14ビットRAWで撮れない事から、わざわざ前面に全く重要ではない秒速5コマの話を載せたのです。

有り得ないでしょう。

もし幣サイトが依頼されたとなると、間違いなく以下の様に書きます。

これでしたら、Nikon Z50の連写性能を強くアピールできますし、連写条件も正確に伝えられます。

ニコンは真面目な会社なのは良いのですが、こんな所で損をしているのではないでしょうか。

なお当該記事はこちら。

SONY α1を急ぎEOS R5と比べてみた

2021/01/27(水)

またまた予想を外してしまいました。

The one never seenなる、ソニーのα1。

間違いなくお高いソニーのα1

α9に似た筐体で高画素機ならばα9Rでも良さそうなのに、と言えば負け惜しみに聞こえるので止めときます。

いずれにしろ、EOS R5と真向勝負となる8K動画対応機です。

ではその勝負やいかに

という訳で、早速EOS R5と比較してみましたので、もし興味がありましたらこちらへ。

Nikon Z 50の性能は他社機と比べてどうなのか?

2021/01/26(火)

巷(ちまた)で何故か落ち目、落ち目と言われて久しいニコンですが、顧客が満足する商品さえ供給すれば、必然的に売り上げは伸びていくものです。

そんな訳で、今回はAPS-CサイズのNikon Z50の性能を他社機と比べてみる事にしました。

2019/11に発売されたNikon Z 50

特に知りたかったのは、ほぼ同じ価格帯であるソニーのα6400と比べて、性能的にどちらが優れているかです。

2019/2に発売されたソニーのα6400

その結果、全く以って予想外の結果になりましたので、もし興味がありましたらこちらへ。

ソニーのThe one never seenとは何か(更新)

2021/01/22(金)

どうやら、またまた外してしまった感じです。

昨日、ソニーのThe one never seenに関する記事を書いたのですが、その後ネット上には、この赤と青の光芒はα7S(Sensitivity)とα7R(resolution)の高感度と高解像度を表しているのではないかとの指摘が飛び交っているではありませんか。

その指摘に幣サイトも100%同意です。

そんな訳で、性懲りもなく(臆面もなく)昨日の記事に第3案を追記しましたので、もし興味がありましたらこちらへ。

ソニーのThe one never seenとは何か

2021/01/22(金)

ソニーのCP+2021用の特設サイトに、以下の様な挑戦的なメッセージが表示されました。

ここまで書かれると、新製品予想の大好きな幣サイトとしては、黙ってはいられません。

The one never seenとはソニー初の縦位置グリップ一体型の機種か?

そんな訳で、急遽ソニーのThe one never seenと呼ばれる機種を予想してみましたので、もし興味がありましたらこちらへ。

PowerShot G1 X Mark IVの予想スペック

2021/01/20(水)

以前新春初夢でご紹介しましたPowerShot G1 X Mark IVの予想スペックを記事にしてみました。

はたしてG1 X Mark IVは、先祖返りするのか?(写真は先代のG1 X Mark II)

もし興味がありましたらこちらへ。

ニコンは負けない

2021/01/18(月)

ニコン危機を煽り立てる東洋経済の記者諸君は、恐らくご存知ないのであろう。

現在時価総額世界1位の巨大企業Appleも、一時期身売り話があった事を。

1990年代半ばに最大の危機を迎えたApple(当時はApple Computer Inc.)

そして、それを切り抜けられた真の理由も。

そんな訳で、先般予告しておりましたニコンファンを安心させる様な記事を、急ぎ書き上げました。

ニコンファンの方もそうでない方も、もし興味がありましたらこちらへ。

オリンパスの次はニコン?

2021/01/18(月)

皆様方は、本日付けの東洋経済の記事をご覧になられましたでしょうか?

内容はオリンパスに続いてニコンが身売りされるのではないかと、不安を煽る記事です。

今どきどこの企業も赤字なので取り立てて騒ぐ事もないのですが、読んでみるとネットを検索しただけの毎度お馴染みのコタツ記事です。

特に笑ってしまったのが以下の一文です。

ニコンであれば、ミラーレスでも使用できる一眼レフのレンズだけでも約400種類あり、中には100万円を超える高額品もある。

本文とは何の脈略もない話ですが、恐らくニコンのHPを見て100万円以上のレンズがあってびっくりしたのでしょう。

ちなみに約400種類とありますが、ニコンのHPにある記載はAI NIKKOR以降の約360種類です。

ネットの情報だと悟られない様に、わざと数値を変えたのでしょうか。

ところで、この記事の作者は先日のキヤノンの御手洗会長兼CEOの発言を知らないのでしょうか。

カメラ業界のトップとも言える御手洗会長が、”カメラ業界の再編は終わった”と公に述べたのは、多分にニコンを意識しての事です。

これで少なからずカメラ業界における妙な噂の沈静化が図られたと思ったら、またまたコタツ記事で蒸し返すのですから困ったもんです。

そういえば、昨年コロナのさなかに”キヤノンショック”なる的外れの記事を書いたのも東洋経済ではなかったかなと思って調べてみたら、やはりそうでした。

おまけに、何と同じ記者です。

東洋経済新報社は一体どうしたのでしょう。

会社四季報の売れ行きが、余程落ち込んでいるのでしょうか。

ニコンはどうした!?

2021/01/16(土)

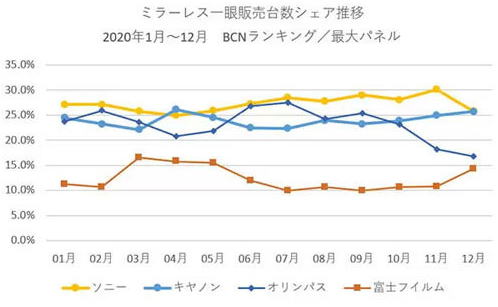

つい昨日、”キヤノンはソニーを抜いたのか”との記事を書いたのですが、実にタイミング良くBCN+Rより昨年12月までのミラーレス一眼の国内販売台数シェアが発表されました。

残念ながらこれを見る限り、2020年中にキヤノンはソニーを抜けたなかった模様です。

ただしこれはあくまでも国内の集計ですので、恐らくW/W(ワールドワイド)においては、ミラーレス一眼においてもキヤノンはソニーを抜いたのではないでしょうか。

それはともかく、気になるのはこのチャートの中にニコンが無い事です。

12月のキヤノンとソニーのシャエアが同率の25.7%、フジフィルムが14.3%、オリンパスが(グラフ読みで)16%だとしますと、全部足すと81.7%で残り18%もあります。

この18%の中に、ニコン、パナソニック、シグマが入る訳ですが、ニコンだけで10%前後あるのは間違いないでしょう。

にも関わらず、何故ニコンをチャートから削ってしまったのでしょうか?

これを含めて、どうも最近ニコンが落ち目だと思っている方が多いのですが、全くそんな事はありません。

そんな訳で、ニコンファンを安心させる様な記事を書いてみたいと思いますので、期待せずお待ち願います。

キヤノンはソニーを抜いたのか?

2021/01/15(金)

先程、キヤノンはデジタルカメラの中国販売などが好調で2020年12月期の連結純利益を上方修正するとの話をさせて頂きましたが、これに関してもう一つ注目すべき事があります。

それは何と言っても、キヤノンのミラーレス一眼がソニーを抜いたかどうかです。

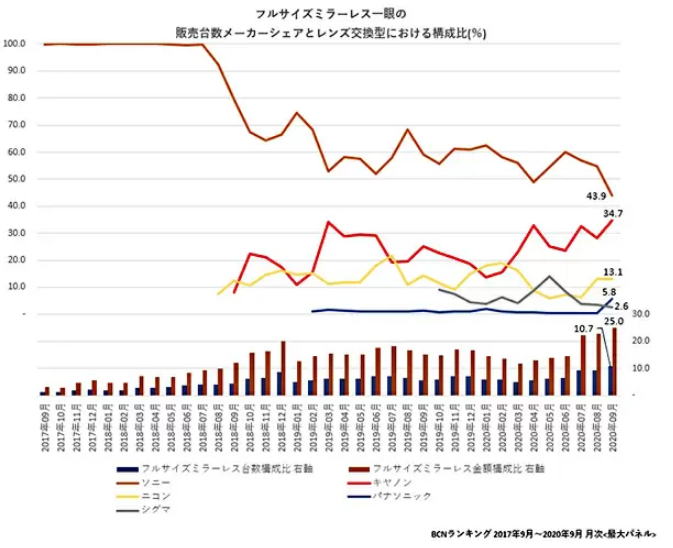

下はBCN+R(株式会社BCNが運営する小売り情報に関するウェブサイト)がまとめた、昨年9月末時点での国内におけるフルサイズミラーレス一眼の販売シェアを示すチャートです。

これをご覧頂きます様に、昨年9月末の時点でソニー(茶色線)のシェアが44%まで低下し、キヤノン(赤線)が35%まで上昇してきています。

このキヤノン躍進の背景には、当然ながらEOS R5とR6が大きく貢献しているのは間違いないでしょう。

そして未だに両機は品薄状態であるものの、発売当初よりは多少は改善してきています。

となると、ほぼ間違いないでしょう。

ミラーレス一眼において、昨年末にキヤノンがソニーを抜いたと見て。

現在ソニーには、2013年の初代α7発売以来7年かけて、12機種(α7シリーズで10機種、α9シリーズで2機種)ものラインナップがあります。

ところがこの新鋭2機種が登場した事により、EOS Rの発売(2018/10)から2年ほどで、そのトップの座をキヤノンに奪われた事になります。

正確には集計データの発表を待たなければなりませんが、もしこの通りであれば、ソニーの衝撃は相当大きいのではないでしょうか。

なお古い記事で恐縮ですが、以前”キヤノンのフルサイズミラーレスは、2年以内にソニーを追い抜く4つの理由”なる記事を書きましたので、もし興味がありましたらこちらへ。

EOS R5/R6の品不足の根本原因が分かった

2021/01/15(金)

やっと分かりました。

EOS R5/R6の品不足の根本原因が、ようやく分かりました。

依然品薄状態が続くEOS R5とR6

コロナの影響による部品供給の遅延ですとか、予想以上の人気だったとか色々要因があるのでしょうが、発売から既に半年も経ちながら依然国内での供給不足が続くのはどうみても解(げ)せません。

ですが、昨日の日経の記事でようやくその理由が判明しました。

中国です。

中国の爆買いが原因だったのです。

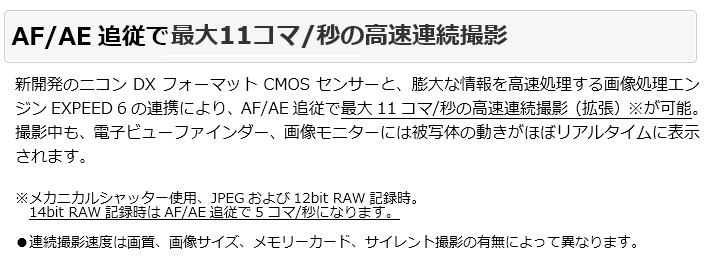

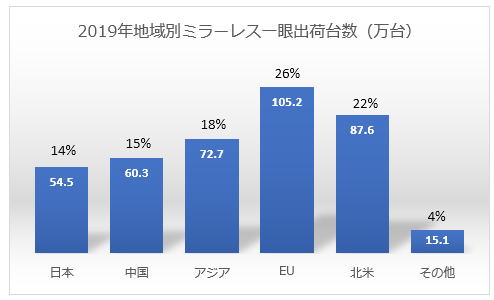

下はCIPAが集計した、2019年の地域別ミラーレス一眼出荷台数と地域別販売比率を表すグラフです。

2019年の地域別ミラーレス一眼出荷台数と地域別販売比率

これをご覧頂きます様に、2019年の中国におけるミラーレス一眼の出荷台数は、日本を超えてはいたものの、日本とほぼ拮抗しています。

しかなしながら昨日の日経の記事によれば、キヤノンはデジタルカメラの中国販売などが好調で2020年12月期の連結純利益を上方修正すると発表したとの事です。

このデジタルカメラと言うのは、当然ながらEOS R5/R6を指すのは間違いありません。

そして中国販売などが好調で、というのは中国で予想以上に売れたという事です。

この予想以上に売れたたというのがどれくらいの量なのかは不明ですが、ここまで書かれているという事は、北米やEUを超えるほどの販売量になった可能性は十分あります。

そんなまさか~、と思われるかもしれませんが、何しろ中国の人口は14億人なのですから。

このため、日本を始めとする全世界への製品供給が一気に滞ったのです。

実は似た様な事は以前iPhone 6でも発生した事があり、このため日本でのSIMフリーモデルの発売が、何の説明もないままいきなり一時中断された事もあったのです。

中国人爆買を、決してなめてはいけません。

こうなると、当分RFレンズも品薄状態が続くのかもしれません。

余談ながらせめてもの救いは、入国制限により海外からの買い占めグループがいない事ぐらいでしょうか。

そんな訳で、もうじき発表されるであろう、2020年のCIPAの集計データに注目です。

なお別サイトの古い記事で恐縮ですが、iPhone 6 SIMフリー販売中止の理由について、もし興味がありましたらこちらへ。

次期SONY α7 IVを他社機と比べて気付いた事

2021/01/14(木)

今年発売が予想されるα7 IVのスペック予想と、それを元にした他社機との比較記事を書いてみました。

その結果、全く予想していなかった事に気付いてしまいました。

それが何か。

もし興味がありましたらこちらへ。

格安キャプチャーボードと

OBS Studioが繋がらないときに読む記事

OBS Studioが繋がらないときに読む記事

2021/01/14(木)

別サイトの記事で恐縮ですが、カメラのモニターに表示された画面をそのまま静止画として取り込みたいと思われた事はありませんでしょうか?

PCに取り込んだ(キャプチャー)したカメラのメニュー画像

そのために中国製の激安ビデオキャプチャーボードを購入した所、接続するのに2日間も掛かってしまいました。

もし同じ様に苦労されている方がありましたらこちらへ。

Nikon D5600とD3500がディスコンになった

2021/1/13(水)

既にご存知かもしれませんが、なんとNikon D5600(2016/11発売)とD3500(2018/9発売)が国内で旧製品扱いになったそうです。

Nikon D5600 |

Nikon D3500 |

ちなみに両者の位置づけを見ると、以下の様になります。

| シリーズ | ポジション | 特徴 |

| D3桁シリーズ | 最上位モデル | プロ用モデル チルト式モニター |

| D7000シリーズ | ハイアマチュアモデル | 防塵防滴の金属ボディー チルト式モニター |

| D5000シリーズ | 普及モデル | バリアングルモニター |

| D3000シリーズ | 入門モデル | 固定モニター |

ご覧の様に両機はこのクラスの量販モデルですので、後継機の開発計画がないとしても、このまま生産すればと良いのにと思うのですが、色々お家の事情があるのでしょう。

そうなると、今後これらのニーズを取り込むニコンのAPS-Cサイズミラーレス一眼がどうなるかが気になる所です。

ちなみにAPS-Cサイズのミラーレス一眼として、既にNikon Z50がありますが、これですとボディーだけで10万円以上もし一眼レフのD7000シリーズに相当します。

となれば、近々にこの廉価版が登場するのは間違いないでしょう。

勝手な予想ですが、プラスチックボディーと電子先幕シャッター採用で、電子ファインダー有り無しの2機種でいかがでしょうか。

モニターはZ50同様に自撮り可能なチルト式にしてほしいのですが、D5000シリーズがニコン機で唯一バリアングルモニターを採用していた事を考えると、バリアングルを採用する可能性も十分あります。

果たしてニコンは、どちらを選ぶのでしょうか。

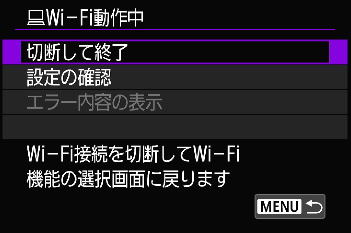

EOS Utilityがまた繋がらなくなった

2021/1/11(月)

以前”EOS Utilityが何故か繋がらないと思ったら読む記事”において、最新のEOS RシリーズにはEOS Utility2ではなく、EOS Utilityを使わなければいけないとお伝えしました。

EOS RシリーズにはEOS Utility2ではなくEOS Utilityを使わなければいけない

これでもう混乱なく使えると思ったのも束の間、またEOS Utilityが繋がらなくなってしまいました。

もうこんな不安定なアプリは使わない、と言いたい所ですが、一度楽を知ってしまうとそうも言っていられません。

そんな訳で、どうやって回復できたかを忘れない内に書き留めておきたいと思います。

もし同じ様な目に遭遇されましたらこちらへ。

10分で分かるdpiとppiの違い

2021/1/10(日)

下段でお伝えしておりました、dpiとppiの違いに関する記事を書き上げました。

恐らく両者の違いを知りたくなった方は、Photoshopを使われている方ではないでしょうか。

Photoshopの画像解像度で表示されるpixel/inchとは何?

それはともかく、ネットで両者の違いを調べてみると、dpiとppiは同じだけど違うとか、dpiはppiを2で割って得られるとか、dpiが印刷用でppiが画面用だとか、中には海外の記事を自動翻訳した意味不明のものまであり、それはもう混乱の極みです。

そんな訳で、年中間違いをやらかす幣サイトが、性懲りもなく両者の違を分かり易くまとめてみました。

もしFHDのPCモニターと紙のプリントでは、どちらがより高解像度かを知りたければこちらへ。

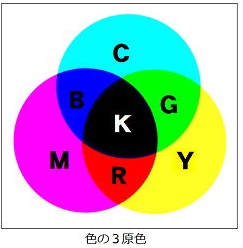

プリンターは1ドット=1ピクセルではない

2021/1/10(日)

大変申し訳ございません。

またまた大チョンボをやらかしてしまいました。

以前ドットとピクセルの違いなる記事を書いたのですが、その中でインクジェットプリンターは1ドット=1ピクセルですと平気で宣(のたま)っておりました。

ところが今回新たにdpiとppiの違いに関する記事を書いていて、ようやくその間違いに気付きました。

もし1ドット=1ピクセルならば、例え1ドット3色(CMY)のインクを混ぜたところで、以下の様に7色しか表現できないのです。

色の3原色だけでは7色しか表現できない

ではプリンターで、カメラの写真(JPEGファイル)の様に1700万色もあるフルカラーを表現するにはどうすれば良いのでしょうか?

もし興味がありましたらこちらへ。

フルHDでスローモーション撮影のできる

APS-Cサイズのミラーレス一眼

APS-Cサイズのミラーレス一眼

2021/1/9(土)

フルサイズのカメラを使ったスローモーション動画に、すっかりご執心(しゅうしん)の幣サイトです。

RF85mm F1.2L USMで撮ったスローモーションポートレート(背景にご注目)

そうなると、もっと軽くてFHD120Pの撮影ができる機種がほしくなります。

という訳で、先ずはAPS-Cサイズのミラーレス一眼で探してみましたので、その結果をお知らせしたいと思います。

もし興味がありましたらこちらへ。

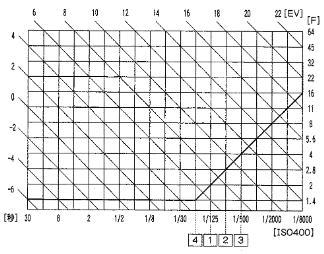

EOS R6の自動露出パタン

2021/1/6(水)

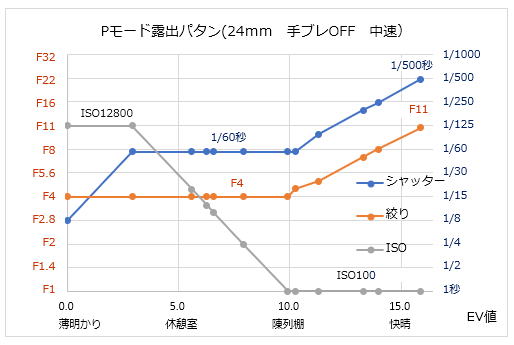

Pモード(プログラムモード)の露出パタンをご存知でしょうか。

プログラム線図とも呼ばれ、フィルム一眼レフにプログラムモードが導入された当時は、カメラのカタログ等に載っていたのですが、見方を理解するのも一苦労でした。

一眼レフのプログラムパタン

そんな露出パタンをEOS R6を使って調べてみました。

EOS R6のPモードにおける露出パタン

以前のプログラム線図と比べればかなり見易くなったと思いますので、もし少しでも楽をして写真を撮りたい方は、是非参考にして頂ければと思います。

当該記事はこちら。

Lumix S1新品が今だけ脅威の212,800円

2021/1/3(日)

先程Lumix S5の記事を書くに際して、Lumix S1の価格を調べていたら奇妙な事に気付きました。

何とアマゾンでは、ボディーのみの価格は両者ほぼ同じではありませんか。

Lumix S1 (ボディーのみ) |

Lumix S5 (キットレンズ付き) |

変だなと思って調べてみると、Lumix S1は価格ドットコムで調べても最低価格は28万円前後なのに対して、アマゾンは初売りセール中のため新品が今だけ212800円のバーゲンプライスになっているではありませんか。

残り1台との事ですので、もし興味がある方はお早めに。

と思ったら、ほぼ新品でした。

紛らわしい。

とは言え、以下のスペックで21万円は魅力的。

Lumix S1の仕様

逆光に強いARコーティングの撮像素子

毎秒9コマの高速連写

最大6段の手ブレ補正

ストロボ同調速度1/320秒

シャッターユニットの耐久性40万回

96MP相当のハイレゾモード

0.08秒の超高速超高精度なAF

-6EVに対応する低照度AF

後ろ姿や動く動物をも追従可能。

マグネシウム合金ボディで防塵防滴

-10度の低温度でも動作する耐熱凍結仕様

SDとXQDに対応するデュアルカードスロット

(将来的にCFexpressとも互換性有り)

576万dot/0.78倍/120fps/0.005秒/1万対1の

ハイコントラストの電子ファインダー

3.2型/210万dot/3軸チルトの背面モニター

4K/60P動画対応

魅力的なLumix S5

2021/1/3(日)

年明け早々連投です。

現状絞りブラケットを搭載している唯一のLumixですが、昨年9月普及機のLumix S5が発売されました。

Lumix S5とキットレンズのLUMIX S 20-60mm F3.5-5.6

単にLumix S1の性能を削った小型版かと思っていたのですが、調べてみるとなかなかの優れものではありませんか。

Lumix S1と比較してみますと、ファインダーやモニターの解像度と連写速度、それに動画の連続撮影時間が多少劣る程度です。

手ブレ補正(ボディー内で5段、協調で6.5段)が、Lumix S1より0.5段劣っていますが、これは同じとみても良いでしょう。

またLumix S1に対して、デュアルネイティブISOテクノロジーを搭載した2400画素のCMOSセンサーと最新作像エンジンを採用すると共に、頭部認識によりAF追従性向上、4K60p 10 bit動画記録やAF追従のスロー&クイックモーション撮影が可能になっています。

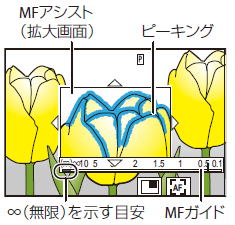

絞りブラケット機能と共に、もしかしたら被写界深度も表示してくれるのではないかと操作説明書を調べてみると、被写界深度は表示しないものの、全体の構図を確認したままピント位置のみ拡大表示する事が可能となっています。

Lumixのピント位置の拡大機能

EOSシリーズのピント位置拡大は全画面表示になり、構図が確認できなくなるため、この機能はうらやましい限りです。

またついでにお伝えしておきますと、Lumixは空間認識AF(早い話がピント位置の異なる複数のライブ画像を元に被写体までの距離を高速で予測する技術)によってコントラストAFのみを採用しています。

すなわち、撮像素子上に像面位相差AFセンサーが存在しないため、(デュアルピクセルCMOS AFを採用するEOSシーズと同様)画素欠損による補完が全く必要ないのです。

画像を見ても簡単には識別できないでしょうが、特に動画撮影にこだわるLumixのこだわりといった所ではないでしょうか。

またそれまでは再現性重視だった絵作りの思想も、2018/1に発売されたLUMIX G9 PRO以降「生命力・生命美」と呼ばれる見た目重視へと大きく方向転換しました。

再現性重視から見た目重視へと大きく舵をきった Lumix G9 Pro

おまけに新たに本機のキットレンズとして発売されたLUMIX S 20-60mm F3.5-5.6は、7万円前後でありながら超広角の20mm始まりの標準ズームレンズで、何と最短撮影距離15cm(焦点距離20-26mm時)のマクロ撮影が可能との事です。

キヤノンのRFレンズも単焦点レンズでマクロ撮影機能を充実させていますが、LumixにおいてはF4通しの標準ズームレンズであるLUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.においてもズーム全域で最短撮影距離0.3m(望遠側で約0.5倍)のマクロ撮影を可能にしています。

LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. |

これでチルト式モニターを採用していて、更にローパスフィルター有りならば、一度使ってみたくなります。

似非(えせ)絞りブラケット使用方法

2021/1/2(土)

年が明けたと思ったら、もう二日です。

そんな中、やっぱりどうしてもほしい絞りブラケットです。

最近のカメラなら、どれでも当たり前の様に付いている露出ブラケットですが、なぜ絞りブラケットは普及しないのでしょうか?

幣サイトが知っている限り、絞りブラケット機能を搭載しているのは、LUMIXシリーズくらいのものです。

Lumixの絞りブラケット説明図(7段もの設定が可能)

ソニーのα7シリーズも、以前は専用アプリを購入すれば絞りブラケットが使えたのですが、α7 IIIからそれも使えなくなってしまいました。

ソニーのカメラアプリ、ブラケットProの説明図

単に絞りを変えて数枚撮りたいだけなのに、何が楽しくて絞りダイヤルをカチカチカチカチ回さなければいけないのでしょうか。

もし同じ様にお悩みに方があるとしましたら、一つだけ手があります。

それは露出ブラケットを使う手です。

生憎、露出が変わってしまうので余り良い方法とは言えませんが、無いよりはマシ程度にお聞き下さい。

①先ず露出モードをシャッター優先にして、好みのシャッタースピードを設定します。

②次に露出ブラケットを呼び出して、露出幅を決定します。

露出ブラケット設定画面

③そのまま撮影しますと、ISO感度を変えて撮影が行われますので、ファインダーを覗いてブラケット(天秤)の中心値が適正露出となる絞り値にISO感度を固定します。

例えば絞りをF2.8-->F4.0-->F5.6にして撮りたい場合は、絞りF4.0で適正露出になる様にISO感度ダイヤルを回して固定します。

④その状態で撮影すると、当然ながら露出は異なるものの、(シャッタースピードとISO感度は固定のまま)絞り値を3段階に自動で変えて撮る事ができます。

ただし、もしF2.8やF5.6の画像を使いたければ、後でRAWファイルを現像して明るさを変えなければいけない所が辛いところです

新春初夢

2021/1/1(火)

あけまして、おめでとうございます

電源スイッチの位置が悪い、バリアングルモニターが嫌、絞りブラケットが無い、被写界深度が表示されない等々、愚痴は尽きないものの、EOS R6にすっかりご執心(しゅうしん)の幣サイトです。

となると、どうしてもサブ機がほしい所ですが、EOS RやRPではAFや動画性能が明らかに見劣りします。

かと言って、EOS R6の2台持ちなどできる訳がありません。

ならば、RFマウントのAPS-Cサイズ機に期待したい所ですが、(色々噂があるものの)どうみても登場は暫く先になりそうです。

また、フルサイズ機のF4ズームと競合する様な、F2.8クラスのAPS-Cサイズ用ズームレンズがいきなり発売されるとも思えません。

そんな事をボンヤリ考えていたら、期待の★が思い浮かびました。

それが次期PowerShot G1 Xです。

何だ、ただのコンデジかと思われるかもしれませが、そうでもないのです。

PowerShot G1 Xは現行のMark IIIになってから、撮像素子がAPS-Cサイズになり、それまでのキヤノンにおけるコンデジのフラッグシップという位置付けから、さらに進んでEOSシリーズのサブ機としての役割も担う様になったのです。

このため、現行のPowerShot G1 X Mark IIIは、フルサイズ換算で24-72mm F2.8-5.6とEF-Mレンズには存在しない明るい標準ズームレンズを搭載し、操作系もEOSシリーズに近くなり、コンデジでは珍しく防塵防滴仕様になっています。

これにEOS R6と同性能のAFが搭載されて、4K30Pの動画機能が備われば、EOS R6のサブ機としての資格は十分ですと言いたい所ですが、一つネックがあります。

それは、とんでもなく高画素機な事です。

ご存知の様にAPS-Cサイズ機の画素数は既に2400万画素以上が普通になっており、PowerShot G1 X Mark IIIも御多分に漏れずその2400万画素機です。

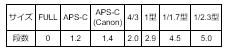

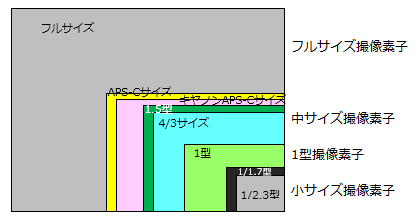

一般的なフルサイズ機と同じ画素数なので大した事は無い様に思われるかもしれませんが、フルサイズ機とキヤノンのAPS-Cサイズ機の撮像素子の大きさは2.6倍も違うのです。

キヤノンのAPS-Cサイズはフルサイズの1/2.6の小ささ

という事は、PowerShot G1 X Mark IIIの2400万画素は、フルサイズ機換算では6800万画素相当にもなるのです。

現状フルサイズ機の最高画素数はα7R IVの6100万画素ですので、6800万画素がいかに高画素か分かって頂ける事でしょう。

となると、EOS R6の画素数が2000万画素ですので、PowerShot G1 X Mark IIIの画質や感度は、計算上それより1.6段も劣る事になります。

サブ機なのだからメイン機より劣るのは止むを得ないとしても、だったら無駄な高解像度よりむしろ画質や感度を上げて貰いたい所です。

もし次期PowerShot G1 Xが2000万画素になればその差は1.4段になり、もし1200万画素になればその差は0.6段に縮まりますので、これならEOS R6のサブ機としての資格は十分です。

更にレンズの外径が1.4倍大きくなりますが、ズームレンズが先代と同じ24-120mm F2.0-F3.9になって、チルト式モニターを採用してくれたらもう何も言う事はありません。

24-120mm F2.0-F3.9のズームレンズとチルト式モニターを採用した先代のPowerShot G1 X II

PowerShot G1 X Mark IIIが発売されたのが2017/11ですので、2021年中に発売されるのは間違いないでしょう。

EOS R6において、画素数による製品の階層構造を崩したキヤノンですので、次期PowerShot G1 Xにおいても思い切った低画素化を期待しているのですが、果たしてどうなる事でしょう。

新春そうそう、こんな能天気な事を考えるのも、楽しいものです。

2021年1月の新着情報