サイト紹介

Photo Cafeteriaにようこそ。

写真やカメラに関するコンシューマレポート、テクニカルレポートは各種ありますが、ここでは余り知られていない耳寄りな情報を、小学生にも分かる様に平易にお伝えしたいと思います。

徐々に更新していきますので、もし宜しければ珈琲でも飲みながらお楽しみ下さい。

2021年3月の新着情報

ボケの大きさは50mmF1.2=58mm F1.4

2021/03/31(水)

昨日ボケの大きさは、焦点距離に比例して、絞り値に反比例するとお伝えしました。(詳細はこちら)

となると50mm F1.4で撮った人物写真の背景にある玉ボケをもう少し大きくしたいと思ったら、当然ながら50mm F1.2のレンズを使う事になり、その場合ボケの大きさは1.4÷1.2で1.16倍になります。

ところがこの場合、ご存知の様にレンズの価格も大きさも2倍以上に跳ね上がります。

ボケの大きさをたった1.16倍にするのに、2倍以上のコストを掛けるのは甚だ非効率です。

そこで思ったのですが、ならばレンズの明るさはそのままで、焦点距離を1.16倍にすれば同じ様に背景の玉ボケを1.16倍にできます。

という事は、50mmの1.16倍は58mmですので、58mm F1.4なるレンズがあれば50mm F1.2と同じだけ背景をボカス事ができます。

その場合、50mm F1.4より多少高くなるものの、50mm F1.2よりかなり安くなるのは間違いないでしょう。

そんなレンズが出ないものでしょうか?

などとボンヤリ考えていたら、思い出しました。

既に焦点距離58mmなるレンズが存在している事を。

それが、ニコンのNIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noctです。

100万円超のNIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

本レンズが58mmになったのは、恐らく50mmでF0.95にすると更に大きくなるからなのでしょう。

とは言え、この様に高価で重くてAFの効かないレンズが実際の撮影現場で使われる機会は極めて稀でしょうから、58mm F1.4の方が余程存在意義があります。

そうすれば、85mm F1.2の対抗馬が105mm F1.4、50mm F1.2の対抗馬が58mm F1.4と他社と異なる商品構成をアピールできます。

ついでに35mm F1.2の対抗馬として40mm F1.4があればもう完璧です。

50mm F1.4と35mm F1.8の違い

2021/03/30(火)

覚えたつもりだったのですが、いつの間にか忘れてしまいます。

F1.4とF1.8のレンズは、何段階明るさが違うのか。

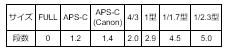

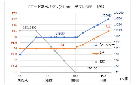

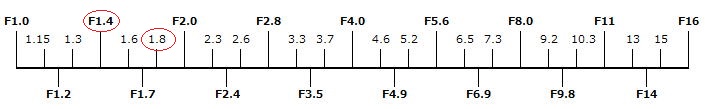

何となく1/3段もしくは1/2段と思ってしまいますが、上の図にあります様に実は2/3段も違うのです。

ではF1.4とF1.8でボケの大きさ(直径)はどのくらい違うかとなると、これは絞り値に反比例しますので1.8÷1.4で1.3倍F1.4の方が大きくなります。

またボケの大きさはレンズの焦点距離に比例しますので、50mmと35mmのレンズでしたら、50mmの方が50÷35=1.4倍大きくなります。

という事は、35mm F1.8に対して50mm F1.4は、1.3×1.4の1.8倍ボケが大きくなります。

逆に言えば、35mm F1.8は50mm F1.4に対して、ボケの大きさは約半分(正確には0.56倍)になってしまいます。

久々に都会で夜景を撮りたいと思っているのですが、35mm F1.8ではかなり役不足な感じです。

CONAX AX

2021/03/28(日)

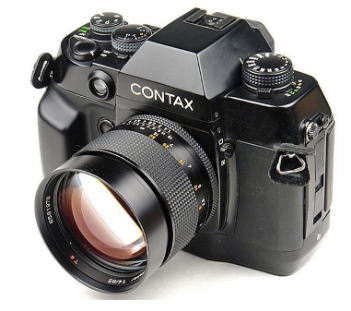

CONTAX AXをご存知でしょうか?

CONTAX AX

1996年に京セラから発売されたフィルム一眼レフなのですが、もしご存知ない方でしたらその太い筐体に驚かれる事でしょう。

なぜこんなにも分厚いかと言いますと、何とMFレンズでAFを実現させるため、レンズではなくフィルム面を前後してAFを働かせるという信じられない機構を組み込んでいたからです。

この理由は一般的なレンズ駆動式AFシステム(Nマウントシステム)が完成するまでの繋ぎの役目を担っていた様ですが、当時も今もその発想とそれを実現させた技術力と執念に感嘆させられます。

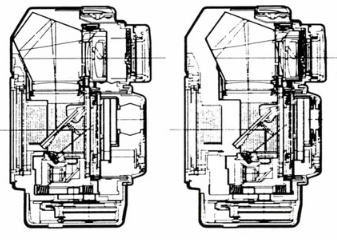

何しろフィルム面を前後に移動すると聞くと、フィルム部だけが前後に移動すると思われるかもしれませんが、それではピントが合ってもファインダー内の画像はボケたままになってしまいます。

このため、フィルムだけではなく、何とペンタプルズムやファインダー、更にはAFセンサーにミラーやシャッターの駆動部を含むフランジバック全体が前後に移動していたのです。

CONTAX AXの断面図

早い話が、(カメラの中で)裸のカメラが前後に動いていたのです。

そこまで聞けば、感嘆する理由も分かって頂ける事でしょう。

依然動作品が残っているCONTAX AX

ではいきなりなぜこんな話をしたかと言いますと、もしミラーレスカメラでこの様に撮像素子を移動させる事でAFを実現させようとしたら、今度こそ単純に撮像素子を前後に移動するだけで済むという事をお伝えしたかったからです。

CONTAX AXの場合フィルム面の移動量は10mm程度ですので、望遠レンズの場合凡その距離にピントリングを回す必要がありましたが、中望遠程度までは∞のままで使用可能でした。

またフランジバックに10mmの余裕がありますので、接写にも有利でした。

よもやこんなカメラが今後出るとは到底思えませんが、大口径レンズの様にレンズの駆動が重い場合、思い切って撮像素子を手ブレ補正ユニットとシャッターユニットと共に前後に移動するのも手ではないでしょうか。

そうすれば多少なりともレンズも軽く安くなりますし、昔ながらのメカ式のフォーカスリングとAFが両立できます。

レンズが大きく重くなる中判カメラには向いていると思うのですが、いかがでしょうか。

ソニーRX0 IIの有効画素数

2021/03/28(日)

先程ソニーのRX0 IIの話をしたのですが、その後気付いた事がありますのでお伝えしておきたいと思います。

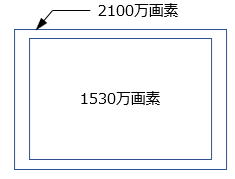

有効画素数1530万画素のRX0 II

RX0 IIの被写界深度を計算するのにレンズの焦点距離を調べた所、仕様書には7.9mmとありました。

この場合、1インチサイズの撮像素子(13.2mm x 8.8mm)であれば、フルサイズ換算の焦点距離は2.73倍の22mmになるはずです。

ところが仕様書には、フルサイズ換算値は24mmとなっています。

変だなと思いながらも取り敢えず被写界深度は24mm相当で算出したのですが、そのフルサイズ換算の焦点距離が計算と違う理由が今頃になってようやく気付きました。

RX0 IIが採用している1インチ撮像素子の総画素数は2100万画素なのに対して、有効画素数は1530万画素しかないのです。

RX0 IIの総画素数(2100万画素)と有効画素数(1530万画素)の関係

すなわち、RX0 IIは撮像素子の全画面のたった73%しか使っていないのです。

ちなみに同じ撮像素子を使っているRX100シリーズは、ほぼ全面を使用しています。

もしかしたらRX0 IIは動画撮影時の電子手ブレ補正を優先しているためかと思ったのですが、電子手ブレ補正を効かせると更にクロップされる様なので、それもない様です。

そうなると小型化を優先するために、有効画素数を減らしたのでしょうか。

いずれにしろ折角1インチサイズ機を購入したのに、実はその1/4は使っていないと知ったら、かなりガッカリではないでしょうか。

ソニーRX0 IIの動画撮影時のフォーカスモード

2021/03/28(日)

昨日ソニーのアクションカメラ似のRX0 IIの話をしたのですが、今回はその続きです。

動画でCAFが使えないソニーのRX0 II

既にお伝えしました様にRX0 IIは動画撮影時にコンティニュアスAF(CAF)が使えないので、①プリセットフォーカスか②マニュアルフォーカス、もしくは動画開始時の③ワンショットAFのどれかを選択するしかありません。

先ずプリセットフォーカスの場合、0.5m~1mもしくは1m~∞と1mを堺にした二者択一なのですが、これが最大のネックです。

何しろ24mmの広角の場合、人物を撮るとしたらこの1m前後になる確率が非常に高いからです。

ちなみに24mmでバストアップを撮るとしたら被写体までの距離は0.5mになり、全身を撮るとしたら2mになります。

ですのでこの選択肢の中に1m前後の選択肢があれば良いのですが、そこまで考えてはくれてはいない様です。

と思ったのですが、良い事を思いつきました。

それはMFを使う手です。

MFで被写界深度が1m前後になる様な設定にしてやれば良いのです。

調べてみるとRX0 IIのMFは、0.2m 、0.5m、0.7m、3m、∞の5段階に設定できるそうです。

そんな訳で、早速その距離における被写界深度を計算してみました。

下がその結果なのですが、ガックリです。

| 設定距離 | 被写界深度 |

| 0.2m | 0.18m~0.22m |

| 0.5m | 0.4m~0.7m |

| 0.7m | 0.5m~1.1m |

| 3m | 1.1m~∞ |

| ∞ | ∞ |

これをご覧頂きます様に、MFにしても被写界深度を1m前後にする事はできないのです。

恐らくプリセットフォーカスの近距離設定はMFの0.7m、遠距離設定はMFの3mに設定したのと同じ事なのでしょう。

このMF(設定距離)の中に1mを入れておいてくれれば良かったのですが、レンズの移動量からすると0.7mの次は3mになる様です。

この辺が設計者と使用者の違いなのでしょう。

ちなみに距離1mの場合の被写界深度は0.6m~2.2mですので、ウマい具合に上半身から全身まで撮れます。

万事休すと思ったのですが、もう一つ手を思い付きました。

それはワンショットAFを使う手です。

これでしたらMFの様に飛び飛びの設定距離ではなく、撮影開始時のピントの合った距離で固定されますので、そこを中心とした前後でピントが合います。

すなわち、もし動画撮影開始時の被写体までの距離がぴったり1mであれば、0.6m~2.2mの間でピントが合う事になります。

そんな訳で、もしこの様なカメラで人物の動画撮影する場合は、ワンショットAFで撮るのが一番賢明かもしれません。

スローの撮れる水中カメラ

2021/03/27(土)

スローの撮れる小型の安い水中カメラが欲しい。

そうなると代表的なのはGoProの様な水中でも使えるアクションカメラなのですが、さすがに撮像素子が小さく、超広角の固定焦点距離のというのも少々不満です。

HERO10 |

HERO9 |

HERO8 |

HERO7 |

HERO6 |

そんな訳で、できればせめて1インチサイズの撮像素子を搭載したコンパクトカメラで、波しぶきを気にしないで撮れるものはないか調べてみる事にしました。

手っ取り早いのは、ソニーのRX0 IIなのですが、これも24mmの単焦点レンズで動画撮影中はコンティニュアスAF(CAF)が働かず、ピント調整は動画開始時のワンショットAF固定、もしくは2段階(1m~∞/50cm~1m)のプリセット、またはMF(マニュアルフォーカス)になります。

1インチサイズの撮像素子を搭載したSONY RX0 II(24mm F4) |

それも不満なので、次なる手は同じくソニーのRX100Va(24-70mm F1.8-2.8)に純正の水中ハウジング(MPK-URX100A)を付ける事でしょうか。

MPK-URX100A |

DSC-RX100 Va |

DSC-RX100 V |

そうすれば、FHD120Pのスローが撮れ動画撮影中にCAFも使えます。

さらに2016年モデルと少々古いのですが、マイナーチェンジ前のRX100 V(24-70mm F1.8-2.8)でもFHD120Pが撮れます。

ついでに他社でも無いかと調べてみると、1インチのコンパクトカメラを出しているのは、キヤノンとパナソニックくらいで、パナソニック機には水中ハウジングのオプション設定はありません。

ではキヤノンはと調べてみると、以前はファインダーの無い1インチコンパクトカメラに専用の水中ハウジングがオプション設定されていたのですが、残念ながらFHD120P動画の撮れる最新のPowerShot G7 X III(24-100mm F1.8-F2.8)には水中ハウジングの設定はありません。

G7 X III 4K30P、FHD120P |

G7 X II FHD60P |

WP-DC55 (PowerShot G7 X II用) |

となると、妥当なのはRX100 Vと水中ハウジング(MPK-URX100A)の中古といった所でしょうか。

ちなみに両者の中古価格は4.5万円と1.5万円で、計6万円といった所でしょうか。

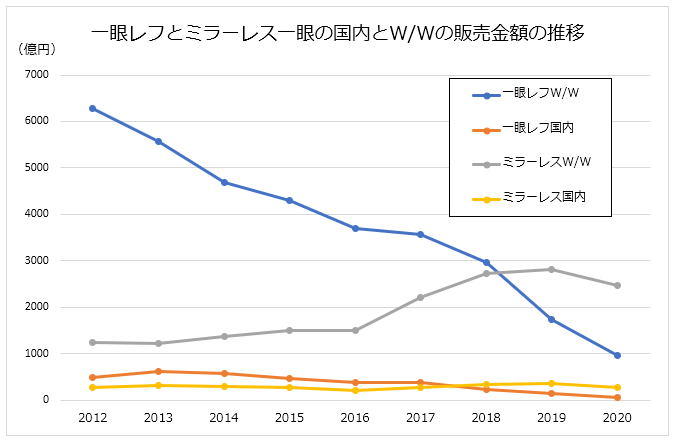

一眼レフは終わった?

2021/03/26(金)

今後、一眼レフはどうなるのでしょう?

一眼レフのNikon D850(左)とミラーレス一眼のNikon Z7(右)

既にレンズ交換式カメラの主役の座はミラーレス一眼に譲ったとはいえ、恐らく今後も共存していくだろうというのが大方の見方ではないでしょうか?

国内では2018年、全世界で2019年に一眼レフとミラーレス一眼のシェアが逆転

何しろ、電子ファインダーと比べて遅延も動体歪も偽色も一切無い優れた光学ファインダーと、測距精度の高いAF、それに高い省エネ性能と放熱性能を備えているのですから、動体撮影/長時間撮影/天体撮影等には一日の長があります。

このため幣サイトも、少なくとも一眼レフの高級機は今後も生き残り、恐らく近年売れている一眼レフも大半が高級機なのだろうと勝手に思っていました。

ところが昨年の国内におけるレンズ交換式カメラの販売台数と金額を調べていて、予想外の事に気付いてしまいました。

| 項目\分類 | ① 一眼レフ |

② ミラーレス |

②÷① |

| 販売台数 | 12万台 | 33万台 | 2.8倍 |

| 販売金額 | 68億円 | 269億円 | 3.9倍 |

| 平均単価 | 5.8万円 | 8.2万円 | 1.4倍 |

2020年の国内におけるレンズ交換式カメラの販売台数と金額

上の表をご覧頂きます様に、現在売れている一眼レフの平均単価はミラーレス一眼以下なのです。

すなわち現在売れている一眼レフの大半は、ミラーレス一眼より利益率の低い入門機という訳です。

当然ながらカメラメーカーはもっと詳しい情報を持っていますので、フルサイズの高級一眼レフが殆ど売れていない事を我々以上に強く認識しているのでしょう。

だとしたら、今後も一眼レフを開発しようとするビジネス上の理由も開発意欲も大幅に低下しているのは間違いありません。

となると、今後はプロ機を含めて一眼レフの新製品は登場しないのではないでしょうか。

最終機になるかもしれない一眼レフのプロ機

もしそうならば、(コロナの影響で生産が遅れ)今春ようやく発売されるPENTAX K-3 Mark III が一眼レフ最後の新製品になる可能性すらあります。

ペンタックスにおけるAPS-Cサイズのフラッグシップ機となるPENTAX K-3 Mark III

何しろ現在実質的に一眼レフを生産しているのは、ニコンとキヤノンとリコー(ペンタックス)の3社くらいしかないのですから。

また1957年に世界で初めてクイックリターンミラーとペンタプリズムの両方を搭載した元祖一眼レフとも言えるアサヒペンタックスが登場し、64年後にそのペンタックスが一眼レフの幕を引く事になるとは、何とも因縁めいた話ではないでしょうか。

元祖一眼レフとも言えるアサヒペンタックス

そんな訳で、最後はこの言葉で締めくくりたいと思います。

Old soldiers never die, they just disappear

老兵は決して死なず、ただ消え去るのみ

老兵は決して死なず、ただ消え去るのみ

つぼみ型レンズフード

2021/03/24(水)

先日取り上げましたソニーのフルサイズ用小口径単焦点レンズ3本が、日本でも正式に発表されました。

FE 24mm F2.8 G、FE 40mm F2.5 G、FE 50mm F2.5 G

既にお伝えしました様に、フルサイズのF2.8クラスの単焦点レンズですとAPS-CサイズのF1.8クラスの単焦点レンズで代用できるのですが、小型で廉価(それでも7.9万円!)という事でそれなりの需要はあるのでしょう。

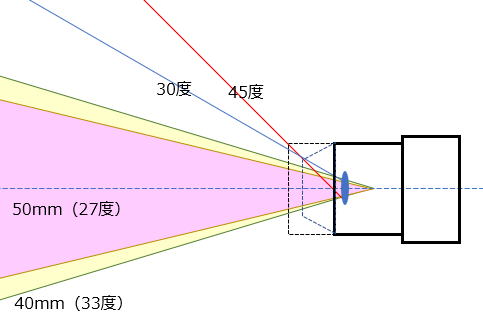

それはともかく、興味深いのはこのレンズの専用フードです。

40mmと50mm用のつぼみ型レンズフード

通常のレンズフードですと、筒型、角型、花形が一般的ですが、このレンズのフードは先が細いつぼみ型になっています。

となると、一般的な筒型と比べてどちらが優れているのか知りたくなってきませんでしょうか。

そんな訳で、早速作図した結果が以下になります。

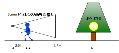

筒型フードとつぼみ型フードの遮光効果

これをご覧頂きます様に、上斜め45度から照射された光(赤線)の場合、筒型もつぼみ型も同じ様にレンズ前で遮光していますが、上斜め30度から照射された光(青線)の場合、筒型は遮光できていないのに対して、つぼみ型はしっかり遮光してくれています。

となると、筒型よりつぼみ型の方が小型で遮光効果は高いと思ってしまうのですが、これはあくまでも特殊なケースなのです。

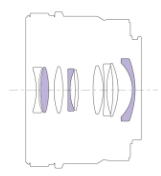

というのは、下の図の様に鏡筒に対して内側のレンズが非常に小さい場合にのみ成り立つのです。

FE 40mm F2.5 Gの内部

なぜならば、もし上の図において内部のレンズと鏡筒の外径が近接しているとしたら、フードをつぼみ型にした途端に画像がケラレてしまうからです。

ちなみに、新レンズ3本の鏡筒外径とレンズの有効口径を比べると以下の様になります。

| レンズ | 鏡筒外径 | 有効口径 | 比率 |

| FE 24mm F2.8 G | 64mm | 9mm | 7.9倍 |

| FE 40mm F2.5 G | 64mm | 16mm | 4.3倍 |

| FE 50mm F2.5 G | 64mm | 20mm | 3.4倍 |

| FE 50mm F1.8(参考) | 69mm | 28mm | 2.5倍 |

これをご覧頂きます様に、新レンズ3本の鏡筒外径はレンズの有効口径に対して3.4~7.9倍もあるのです。

ちなみに同社で小型のFE 50mm F1.8レンズの比率は2.5倍ですので、いかに3本のレンズの鏡筒が内部のレンズに対して大きいか分かって頂けると思います。

そんな訳で、もしこの手のつぼみ型フードを見かけたら、それなりの鏡筒なれど中身のレンズは極小だという事です。

Nikon Z6の中古が安い

2021/03/23(火)

訳有って、そこそこ高感度のフルサイズ機で、且つAPS-Cサイズの超広角単焦点レンズが装着できるカメラを探しています。

そうなるとソニーのα7IIIとE16mm F2.8が理想なのですが、それですとカメラ本体だけでも20万円、中古でも15万円前後します。

α7III |

E16mm F2.8 |

VCL-ECF2 |

VCL-ECU2 |

それではちと手が届かないなと思ったのですが、良い手を思い付きました。

それはNikon Z 6です。

これですと、α7IIIと同じ様な性能ながら、中古品が10万円前後で購入できます。

Nikon Z 5 |

Nikon Z 6 |

Nikon Z 6II |

これに以前お伝えした変換アダプターTZE-01を使えば、ソニーのE16mm F2.8が使えます。

NEX E -Nikon Z |

SE-NZ |

TZE-01 |

と言いながらも、このアダプターが高い。

おまけにCFexpressType B(もしくはXQD)のメモリーカードも、新たに購入しなければなりません。

XQD 64GB |

Type B 64GB |

Type B 128GB |

Type B 128GB |

Type B reader |

これに専用のカードリーダーまで購入したら、結局α7IIIの中古価格と同じになってしまいます。

そんな事を考えていたら、思い至った事があります。

Nikon Z 6やZ 7が売れなかった理由は、ダブルスロットではないとか瞳AFの精度が劣るとか色々言われていましたが、最大の要因は今後まだ数年は主流であるSDカードを一方的に使えなくさせたためではないでしょうか?

もしこれでSDカードが使えていたら、中古価格もここまで下がらなかった事でしょう。

もしそうだとすると、商品企画の責任は大きいと言わざるを得ません。

Nikon 1シリーズ、KeyMissionシリーズ、COOLPIX A等々、ディスコンが多すぎます。

スローモーション撮影のできるGoPro

2021/03/21(日)

スローモーション撮影のできる安いGoProはどれか調べてみました。

| 項目\モデル | GoPro | ||||||

| HERO9 Black |

HERO8 Black |

HERO7 | HERO6 Black |

HERO5 Black |

|||

| Black | Silber | White | |||||

| 発売日 | 2020/9 | 2019/10 | 2018/9 | 2017/9 | 2016/10 | ||

| 画素数 | 2000万 (5184x3888) |

1200万万画素 (4000x3000) |

1000万画素 (3648×2736) |

1200万万画素 (4000x3000) |

|||

| 5K (5120x2880) |

30P (Wi) |

||||||

| 4K (3840x2160) |

60P (Wi) |

60P (Wi) |

60P (Wi) |

30P (Wi) |

60P (Wi) |

30P (Wi) |

|

| 2.7K (2704x1520) |

120P (Wi) |

120P (Wi) |

120P (Wi) |

120P (Wi) |

60P (Wi) |

||

| FHD (1920x1080) |

240P (Wi) |

240P (Wi) |

240P (Wi) |

60P (Wi) |

60P (Wi) |

240P (Wi) |

120P (Wi, Na) |

| 中古価格 | 5万円 | 3.5万円 | 3万円 | 2万円 | 1.7万円 | 2万円 | 1.7万円 |

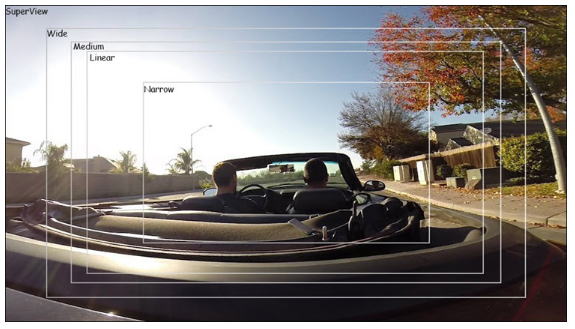

注:表中のWiはWide、NaはNarrowを表す。(下図参照)

GoProの画角

GoProの画角

上の表をご覧頂きます様に、HERO6以降フレームレートに大きな差はない事からすれば、スローモーション撮影が目的ならばHERO6で十分な感じです。

HERO7 |

HERO6 |

ただしHERO7から強力な電子手ブレ補正が搭載されていますので、妥当なのはHERO7 Blackでしょうか。

ソニーの小口径単焦点レンズ

2021/03/19(金)

ソニーから大口径単焦点レンズのFE 50mm F1.2 GMが出たと思ったら、次は何と小口径の単焦点レンズが3本も登場するとの事です。

FE 24mm F2.8 G、FE 40mm F2.5 G、FE 50mm F2.5 G、

いやはやソニーも完全な臨戦態勢です。

恐らくこの3本のレンズは、松竹梅の竹に当たるGシリーズとは言え、α7C用を意識した小型軽量版になるのでしょう。

ソニーの最軽量フルサイズミラーレス一眼であるα7Cと28-60mm F4-5.6レンズ

ですが、本サイトを覗いて頂ている方でしたら良くご存知と思いますが、この程度の明るさのレンズであれば、APS-Cサイズで全く同じ写真が撮れるのです。

| フルサイズ | APS-Cサイズ |

| FE 24mm F2.8 G | 16mm F1.9 |

| FE 40mm F2.5 G | 27mm F1.7 |

| FE 50mm F2.5 G | 33mm F1.7 |

フルサイズとAPS-Cサイズの相関表

例えば、2400万画素のフルサイズ機に24mm F2.8のレンズを付けて、ISO225のシャッタースピード1/60秒の絞りF2.8で撮った写真と、2400万画素のAPS-Cサイズ機に16mm F1.9のレンズを付けて、ISO100のシャッタースピード1/60秒の絞りF1.9で撮った写真は、露出も画角も被写界深度も画質も解像度も全く同じになるのです。

E16mm F2.8 (24mm F4.2) |

E 24mm F1.8 ZA (36mm F2.7) |

E 30mm F3.5 Macro (45mm F5.3) |

E 35mm F1.8 OSS (53mm F2.7) |

ソニーのAPS-Cサイズのレンズ(カッコ内はフルサイズ換算)

だったら何も高いフルサイズのカメラとレンズではなく、APS-Cサイズのカメラとレンズを買った方が合理的でしょう。

FE 50mm F1.2 GM登場

2021/03/17(水)

ついに噂のFE 50mm F1.2 GMが、国内でも発表されました。

SONY FE 50mm F1.2 GM(Φ87mm×108mm / 778g)

はっきり言いましょう。

細かい事は後ほど記事にするとして、MTFを見る限りこれはかなりの優れ物です。

他社より小さなEマウントでここまで達成したとなると、恐らくソニーを叩くために大口径レンズを矢継ぎ早にリリースしてきたニコンとキヤノンに、少なからず衝撃が走っているのではないでしょうか。

ソニーのHPに、小型・軽量設計の鏡筒にソニーの最新技術を一切の妥協なく注ぎ込んだ、とありますが、確かにその通りだと思います。

推測ですが、以前ソニーのフルサイズ一眼レフの最終モデルとなるα99 IIが、APS-Cサイズ一眼レフであるα77 IIと同じ大きさで現れたのと同じ様に、本レンズはPlanar T* FE 50mm F1.4 ZA(φ90mm × 108mm / 778g)と同じ大きさで、且つ同等の光学性能を目指して開発されたのでしょう。

おまけにこれだけの性能でしたら、以前のソニーでしたら40万円近い値付けをしたかもしれませんが、税込み28万円とは正にバーゲンプライスです。

ソニーファンの方でしたら、これを予約して損はないでしょう。

なおMTFの比較についてはこちらへ。

ストロボのチャージ音

2021/03/16(火)

以前電子シャッターにも疑似音(電子音)が欲しいとの話をさせて頂きましたが、今回はストロボのチャージ音の話です。

1980年代に大活躍した松下の大光量ストロボPE-5651

最近のストロボでは殆ど聞く事は無くなったのですが、昔のストロボはガイドナンバーの大小に関わらず、ストロボが発光してからコンデンサーの充電が完了するまで、キュイーンと大きなコイル鳴きがしていたものです。

静かな場所での撮影では困るのでしょうが、この音があると何かと便利でした。

何しろ、この音の大きさで凡その発光量が分かりますし、この音がしなくなった事でチャージが完了した事も分かります。

更にこの音の大きさと長さで、電池の消耗具合も分かります。

そんな訳で、このチャージ音も電子音で再現して頂く事はできないものでしょうか。

クルマにしろ、洗濯機にしろ、プリンターにしろ、静音化が必要なのは間違いないでしょうが、何でもかんでも消せば良いというものではない、と思う今日この頃です。

ソニーの50mm F1.2レンズの外観

2021/03/15(月)

噂では明日発表予定なのですが、ソニーの50mm F1.2レンズのリーク写真が登場しました。

SONY FE 50mm F1.2 GM

一見すると、同社のPlanar T* FE 50mm F1.4 ZA(φ84mm×108mm)より若干太くて、全長は同じ様に見えます。

SONY Planar T* FE 50mm F1.4 ZA

また、同社のFE 85mm F1.4 GM(φ90mm × 108mm)よりは細い感じで、やはり全長は同じ様です。

SONY FE 85mm F1.4 GM

という事は、本レンズのサイズはφ87mm x 108mm辺りでしょうか?

もしそうだとしますと、キヤノンのF50mm F1.2 L USM(φ90mm × 108mm)より小型という事になります。

Canon RF50mm F1.2 L USM

となると、 これはもう快挙と言っても良いのではないでしょうか?

何しろ常々お伝えしております様に、Eマウントレンズは他社よりマウント径が小さい分設計上の制約が多く、それらを避けていくとサイズがどんどん大きくなっていくからです。

以前フジフィルムが、XF33mm F1.0の開発を宣言しながら、サイズが大きくなりすぎるということで断念したのも、この辺の事情(XマウントもAPS-Cサイズの中では小さい)からなのでしょう。

XF33mm F1.0の代替レンズとなった XF50mmF1.0 R WR(Ø87mm×104mm)

そしてもう一つ気になるのは、最前面のレンズが凹レンズという事です。

これがこのレンズの小型化に、一役買っているのでしょうか?

いずれにしろ、このレンズのMTFチャートを早く見てみたいものです。

Nikon Zシリーズのデザイン

2021/03/13(土)

先日お伝えしておりましたNikon Zシリーズは、ファインダー周りのデザインが良くないという話を書き上げました。

盛り上がって見えるファインダー部(Nikon Z 6 II)

デザインの話なので、かなり感覚的な内容に終始するのですが、もし興味がありましたらこちらへ。

φ90mm × 108mm=75%

2021/03/13(土)

昨日、ソニーの50mm F1.2レンズに関連して以下の表を作成したのですが、今頃になって興味深い事に気付きました。

| レンズ | レンズ構成 | フィルター径 | サイズ | 質量 | 価格 |

|---|---|---|---|---|---|

| NIKKOR Z 50mm f/1.2 S | 15群17枚 | 82mm | φ90mm × 150mm | 1090g | 25万円 |

| RF50mm F1.2 L USM | 9群15枚 | 77mm | φ90mm × 108mm | 950g | 30万円 |

| Planar T* FE 50mm F1.4 ZA | 9群12枚 | 72mm | φ84mm × 108mm | 778g | 17万円 |

| SONY FE 85mm F1.4 GM | 8群11枚 | 77mm | φ90mm × 108mm | 820g | 20万円 |

それは、何と4本中3本のレンズが直径90mmと長さ108mmなのです。(いずれも公表値を整数に四捨五入)

同じ大口径レンズですので似た様な大きさになるのは当然としても、2桁と3桁の数値が75%の確率で同じになるというのはどう考えても偶然とは思えません。

全ての事象には必然性があると唱えたフランスの哲学者であるデカルトからすれば、正にシテヤッタリの事例ではないでしょうか。

近代哲学の祖と言われるデカルト

実は何を隠そう幣サイトも、その昔は物事は偶然に左右されるとするパスカル派だったのですが、今ではすっかりデカルト派です。

デカルトと双極を成したパスカル

だとすると、一体その必然性とは何なのでしょう?

またソニーの50mm F1.2レンズは、はたしてこのサイズに収まるのでしょうか?

ソニーの50mm F1.2レンズ

2021/03/13(土)

噂によれば、いよいよ今月ソニーから禁断の50mm F1.2レンズが登場するとの事です。

ご存知の通り、マウント径の小さいソニー機の場合、他社と比べるとどうしても大口径レンズには不利になります。

となると果たしてこのレンズは、どれくらいのレンズ構成で、どれくらいの大きさで、どんな光学性能を備えて、どれくらいの値付けで出てくるのでしょうか?

ちなみに下の表は、ニコンとキヤノンの50mm F1.2レンズと、ソニーの大口径レンズの仕様をまとめたものです。

| レンズ | レンズ構成 | フィルター径 | サイズ | 質量 | 価格 |

|---|---|---|---|---|---|

| NIKKOR Z 50mm f/1.2 S | 15群17枚 | 82mm | φ90mm×150mm | 1090g | 25万円 |

| RF50mm F1.2 L USM | 9群15枚 | 77mm | φ90mm×108mm | 950g | 30万円 |

| Planar T* FE 50mm F1.4 ZA | 9群12枚 | 72mm | φ84mm×108mm | 778g | 17万円 |

| SONY FE 85mm F1.4 GM | 8群11枚 | 77mm | φ89.5 × 107.5mm | 820g | 20万円 |

これをご覧頂きます様に、ソニーの50mm F1.2レンズも他社同様1kg前後の質量が予想されますが、マウント径が小さい分設計上の制約があり、他社より更に重くなる可能性があります。

また当然ながら、形状はPlanar T* FE 50mm F1.4 ZAの様にマウント部から急激に太くなるレンズになるのでしょう。

SONY Planar T* FE 50mm F1.4 ZA

もしかしたら、同社のFE 85mm F1.4 GMより更に大柄になる事も十分予想されます。

SONY FE 85mm F1.4 GM(820g)

そして最も興味があるのは、この光学性能が他社製レンズにどこまで迫れるかです。

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S

現状ニコンのNIKKOR Z 50mm f/1.2 Sが信じられない程のMTF性能を叩き出していますので、さすがにこれに迫るのは無理だとしても、キヤノンのRFレンズにどこまで迫れるのか注目です

Canon RF50mm F1.2 L USM

また価格は30万円前後に抑えられるのでしょうか?

発表が楽しみな今日この頃です。

なお現行50mm F1.2レンズのMTF比較についてはこちらへ。

Nikon Zシリーズのファインダー形状

2021/03/11(木)

Nikon Z 9の登場に伴って、Zシリーズのファインダーの形状が美しくないという話を書き始めたら止まらなくなってしました。

独特の形状のニコンZシリーズのファインダー(Nikon Z 6 II)

大して面白い話ではないのですが、もうじき書き上げますので、少々お待ちを。

Nikon Z 9はなぜ今日発表されたのか

2021/03/10(水)

ついに噂のNikon Z 9が、ベールを脱ぎました。

ニコンのプロ用一眼レフであるD一桁シリーズと同様に、縦位置グリップ一体型で、何方も予想されていた通りの艶姿(あですがた)ではないでしょうか。

とは言え、水平肩と水平頭は少なからず不評を買うと思うので、ここは思い切って新規に型を起こしてでもデザインを修正した方が良いかもしれません。

またグリップ部の赤いアクセントが、正面から殆ど見えないのも気になります。

それはともかくとして、幣サイトが最も興味を持ったのは、なぜ発表が今日なのかという事です。

昨年(2020/6)発売されたNikon D6も、発売から半年以上も前の2019/9に発表されたのですが、これは2020年初頭に発売する予定だったものが、コロナの影響で大幅に遅れたからとみて間違いないでしょう。

ましてやNikon D6はオリンピック年には出ると誰もが思って(分かって)いた事ですから、多少のリスクを冒してでも早めにアナウンスしてニコンユーザーを安心させるのは理に適っています。

ところがNikon Z 9においては、いつか出るとは思っていても、何も先を急いでアナウンスする必要はありません。

ましてや正式な発売日は未定なれど、どう考えても発売は今年後半になるのは間違いないのですから。

にも関わらず、何故いきなり今日の発表なのでしょうか。

そうなると思い当る事が一つあります。

それは、SONY α1の発売日が3/19(金)という事です。

真相はどうだか分かりませんが、これにα1キラーとしてNikon Z 9をぶつけてきた可能性は十分有り得るのではないでしょうか。

もしそうだとしますと、Nikon Z 9はニコンにとっても相当の力作なのかもしれません。

何しろ発表から散々待たされた挙句に、α1と似たり寄ったりの性能であれば、いくら温厚なニコンファンでもさすがにガックリされる事でしょう。

となると、Nikon Z 9はα1に対してどこがどう優れているのでしょうか?

画素数や連写性能等の主要な性能は、多少の優劣があったとしても恐らくSONYのα1やキヤノンのEOS R5と似た様な感じになるのでしょう。

ただし縦位置グリップ一体型に伴って、バッテリーの持ちと放熱性は断トツに優れたものになるのは間違いありません。

ですが、それは図体(ずうたい)が大きくなるのですから、当然の事と言えます。

となると、幣サイトが期待するのはAF性能です。

ニコンがNikon D6を差し置いて、Nikon Z 9を出すという事は、少なくともAF性能はD6と同じか、それ以上でなくてはなりません。

現状D6のAF性能は、ミラーレス機を含めた中でトップクラスにある、と言って大きな間違いではないでしょう。

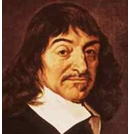

D5とD6のAF測距性能

何しろAF測距点(105点)の全てが、トリプルセンサー配列の縦横斜め線も検知するクロス測距AFなのですから。

巷ではミラーレス機の瞳認識や動物認識の性能がどうのこうのと言われますが、所詮ミラーレス機のAF性能は(一眼レフと比べれば)縦線しか検知できない未熟なものなのです。

となると、Z 9は縦横斜め線も検知するクロス測距AFを搭載してくると言いたい所ですが、それはかなりハードルが高いので縦横線検知の十字測距AFを搭載してくるのではないでしょうか。

もしそうなると、α1の横線検知だけのAFより2倍の測距精度になりますので、自他共に認めるα1キラーになります。

さて、この予想がまたまた外れて、幣サイトの予想黒星を更新できるかどうか、下期までお預けです。

そしてもっと興味があるのは、明日以降のα1の予約キャンセル数です。

変換アダプターTZE-01は、Nikon Z 50には装着できない

2021/03/09(火)

先程、EマウントレンズをZマウント機に装着する変換アダプター(TZE-01)の話をさせて頂来ました。

となると、APS-Cサイズ機のNikon Z 50で使えるAPS-Cサイズ専用レンズも一気に増えますので、俄然Z 50の魅力が増します。

と思ったのですが、調べてみるとTZE-01は、物理的な干渉によりZ 50には装着できないという事です。

通常でしたら、これで済みの話なのですが、幣サイトはそのくらいの事で諦めません。

Z 50のマウント周辺を見渡すと、恐らくTZE-01が干渉するのは、ファインダーの出っ張り部ではないでしょうか?

だとしたら、TZE-01のフランジ部をヤスリで削ればもしかしたら装着できるかもしれません。

何しろ相手は厚み2mmの金属ですので、ステンレス鋼でもなければ、30分もあれば何とかなるでしょう。(やる気はありませんが)

フランジ部の厚み2mmの変換アダプター(TZE-01)

もしそれが面倒ならば、もう一つ手があります。

それは、Nikon Z 30発売まで待つ事です。

Nikon Z50からファインダーを除いたNikon Z 30?

これがもしファインダー無しであれば、ヤスリと格闘しなくてもTZE-01がそのまま装着可能になりそうです。

ついでにお伝えしておきますと、TZE-01は電子接点のないサードパーティー製のEマウントレンズ(MFレンズ)では、レンズ情報が認識されないのでこれまた使えません。(シャッターが切れません)

この場合、電子接点のない変換アダプター(SE-NZ等)を使う必要があるのですが、これも裏技をご紹介しておきましょう。

非常に簡単です。

カメラとレンズの交信を、完全に遮断してしまえば良いのです。

具体的には、TZE-01のカメラ側の電子接点全てに絶縁テープを貼ってしまえば良いのです。

そうすれば、レンズが全く装着されていないのと同じ状態になりますので、シャッターが切れます。

Eマウント→Zマウント変換アダプター

2021/03/09(火)

恥ずかしながら、今まで全く知りませんでした。

何とソニーのEマウントレンズをニコンのZマウントカメラで使える変換アダプターがあるそうです。

NEX E -Nikon Z |

SE-NZ |

TZE-01 |

おまけに焦点工房のTZE-01に至っては、AFまで動作し、更にボディー内手ブレ補正だけでなくレンズ内の手ブレ補正に対応し、Exifデータも記録されるとの事です。

もう唖然としてしまいました。

何しろEマウントのフランジバックは18mmなのに対して、Zマウントのフランジバックは16mmと、その差は2mmしかないのです。

フランジ部の厚み2mmの変換アダプター(TZE-01)

その2mmの厚みで変換アダプターができるとは、夢にも思ってもいませんでした。

とは言え焦点工房のHPを見ると、1.3kgを超えるレンズを装着する際は、カメラとレンズの両方を支える様に書かれていますので、強度的には少々心もとないのが窺(うかが)えます

ちなみにキヤノンのRFマウントのフランジバックは20mmですので、近い将来RFレンズをソニーやニコンのミラーレス機に装着できる日がくるかもしれません。

| マウント\項目 | フランジバック | マウント径 |

| Zマウント | 16mm | 55mm |

| Eマウント | 18mm | 46mm |

| RFマウント | 20mm | 54mm |

と言いたい所ですが、恐らくそれは無いでしょう。

何故ならば、今度はマウント径が関係してきて、薄いフランジ部では大きなマウント径のレンズを小さなマウント径のボディーに付ける様なアダプターは作れないからです。

それはともかく、これで誰が最も漁夫の利を得るかとなれば、やはりニコンでしょう。

何しろZシリーズを購入すれば、ZマウントとEマウントレンズの両方が使えるとなるとかなりのアドバンテージになります。

その昔、α7シリーズに自社のMFレンズを装着されている姿を見て少なからず歯がゆい思いをしたニコンでしょうが、今度はその逆になってこっそり溜飲を下げているかもしれません。

また一時はソニーに靡(なび)いてしまった元ニコンユーザーを、ニコンに引き戻すきっかけになるかもしれません。

そうは言っても、Zマウント機にEマウントレンズを使われるとニコンにとって得は無いと思われるかもしれませんが、所詮サードパーティー製の変換アダプターですので、いつかは動作が確実で性能の良い純正レンズを購入する事になるのです。

以前Eマウント機は今後衰退するという記事を書きましたが、よもやソニーもAPS-Cサイズのマウントを流用した事が、こんな事にまで影響するとは夢にも思っていなかった事でしょう。

ビジネスにとって確かにスピードは重要な要素なのですが、初期に(途中で変えられない)基本仕様を徹底的に検討しなければいけない事を痛感させられます。

ビデオレコーダーで先行したソニーのベータ(1時間録画)が、後から出てきたビクターのVHS(2時間録画)に負けたのと同じ轍を踏んでいる様な気がしてなりません。

βの次はαか。

EOS R7の仕様

2021/03/08(月)

EOS R-1の噂は色々出てくるのですが、なかなか具体的な噂が出てこないのが、EOS R7です。

EOS R5 |

EOS R6 |

EOS R |

EOS RP |

現在のキヤノンのフルサイズミラーレス機における商品構成からすれば、どうしても20万円台の機種が必要になります。

SONY α7 III |

Nikon Z 6 II |

Lumix S5(本体:25万円) |

ですが、(当たらない)予想が大好きな幣サイトにとっても、この予想は非常に難しいのが実情です

何しろキヤノンがEOS R6をスタンダード機と呼ぶのですから、必然的にEOS R7は入門機になります。

ですが入門機は、EOS RPが既にあります。

となるとEOS R7は、スタンダード機と入門機の間という何とも中途半端な立ち位置なのです。

おまけにEOS R6が2000万画素の低画素の撮像素子を搭載した事から、単純にそれより低画素にするとも思えません。

そうなると思い切ってEOS R6の機能を削ったディチューン版にしようと思っても、これといって削れる所が見当たらないのです。

例えば、ボディー内手ブレ補正は25万円クラスの機種でしたら必須ですし、ボディーをプラスチックにするにしても既にEOS R6の外装はポリカーボネートを採用しています。

またフレームをプラスチックにする手もありますが、それでは放熱が問題になります。

或いは、4K60を4K30Pに制限する手もありますが、25万円クラスの競合機は既に4K60Pをサポートしているので、それもできません。

そうなるとせいぜい、EOS RPの様に電子ファインダーやモニターの画素数を落としたり、単幕シャッターにするくらいの事しかできないのですが、そのくらいで10万円近くコストダウンする事は不可能です。

そんな訳で、EOS R7の仕様は全くもって予想できないという、何とも情けない話をさせて頂きました。

Nikon Z 30

2021/03/08(月)

撮像素子がフルサイズ未満のカメラ(小サイズ機)において、高画素化が進んでいる事は何度かお伝えしている通りです。

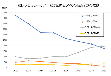

そんな中、現時点において小サイズ機で最も1画素が大きい、すなわち高感度の機種はどれかご存知でしょうか。

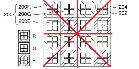

小サイズ機のISO感度チャート

上のチャートに有ります様に、従来はAPS-Cサイズ機で2000万画素のNikon D500だったのですが、ここに来て同じく2000万画素のNikon Z50が割り込んできました。

Nikon D500はプロ用という事でかなり無理して増感ISO感度を上げていますが、実質的な常用ISO感度はZ 50の方が上かもしれません。

また高感度と聞くと、単に高感度設定時にノイズが少ないだけと思われるかもしれませんが、理論上たとえISO100で撮った場合においても、全小サイズ機の中で本機が最も画質が良い事になるのです。

となると俄然Z 50に興味を持ってしまうのですが、さらに期待するのは、次のZ 30(もしくはZ 40?)です。

Nikon Z50からファインダーを除いたNikon Z 30?

もしZ 30がZ 50のファインダーを取っただけで、他の性能が全く同じであればかなり魅力的な存在になります。

何しろZ 30の価格は8万円台になり、更にフルフレームの4K30PとFHD120Pに対応するのですから。

強いて難を探せば、ボディー内手ブレ補正を搭載していない事ですが、ジンバルに乗せる事を考えれば軽くなる分それも許容できます。

これでブラックマジックのシネマポケットカメラの様に、外付けのチルト式ファインダーが用意されれば言う事はないのですが。

EOS R-1はグローバルシャッター?

2021/03/05(金)

先程EOS R-1の画素数について触れましたが、次は搭載が噂されるグローバルシャッターについて考えてみたいと思います。

確かにグローバルシャッターになれば、画像歪みも無くなりますし、メカシャッターも不要になり、ストロボも全速同調可能になり、フリッカームラも無くなると、高価な事を除けば良い事ずくめに思えますが、当然ながら世の中そんなウマイ話はありません。

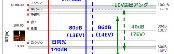

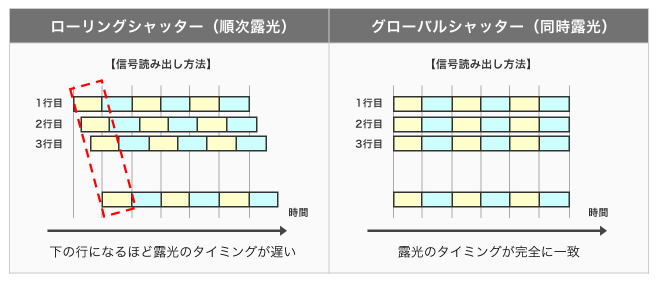

そもそもグローバルシャッターとは、ローリングシャッターが一ラインずつ順番に読み取っていくのに対して、どこかに各画素が一斉に読み取った電荷なりデータを一時貯えておき、それを後で読み取っていく事になります。

ローリングシャッターとグローバルシャッターの違い

このどこかというのが曲者で、一般的には撮像素子の1画素の中にこの貯蔵庫を作る事になります。

そうなると、当然ながら1画素の受光面が小さくなるので、ISO感度も低くなり、ダイナミックレンジも狭くなり、ノイズも増えます。

その結果、EOS R-1はついに世界に先駆けてグローバルシャッターを搭載しました、でもISO感度とダイナミックレンジと画質は従来機より劣りますと言われても、喜ぶ人は殆どいないでしょう。

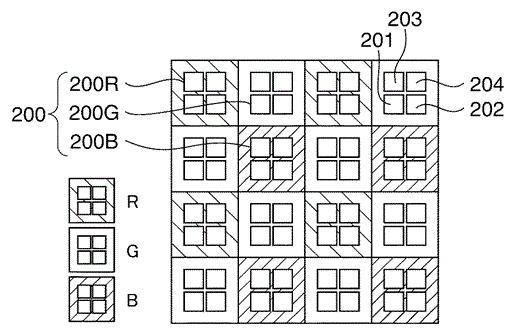

ましてやEOS R-1が1画素の中に4つの受光素子を持つクアッドピクセルCMOS AFを採用するとなると、一体どこにそんな貯蔵庫を作るスペースがあるのでしょうか?

また矛盾した話になりますが、件(くだん)のCanon Watchの情報によれば、EOS R-1の最大ISO感度は1,638,400(1.6M)との事です。

恐らくこれは増感ISO感度なのでしょうが、それでもこれはNikon D6の増感ISO感度である3,280,000(3.2M)に次ぐ高感度なのです。

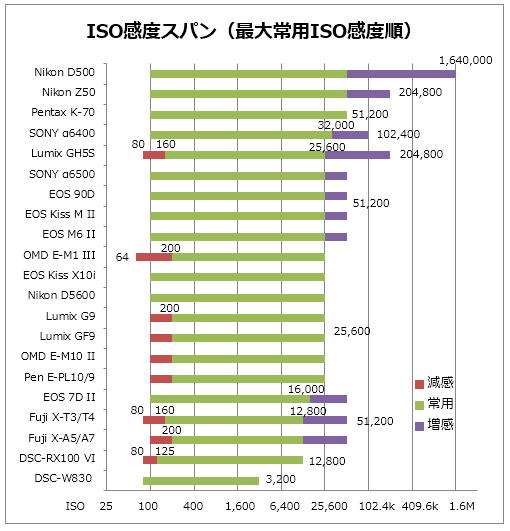

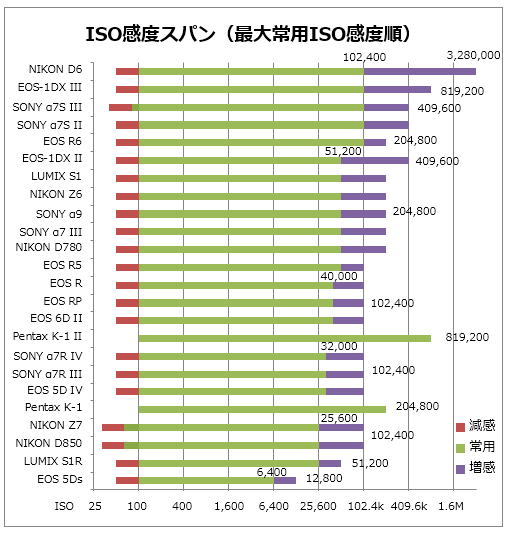

各社のフルサイズカメラのISO感度スパン(最大常用ISO感度順)

またEOS 1DX MarkIIIの増感ISO感度である819,200(0.8M)よりも優れているのです。

更には1200万画素のα7S IIIの増感ISO感度である469,600(0.5M)より2段分も優れているのです。

そんな訳で、もしこのISO感度情報が正しいとするならば、EOS R-1はグローバルシャッターとクアッドピクセルCMOS AFを搭載しながら、更に感度も良くなったという、どうみても常識では考えられない事が起きるのです。

昔から言われる天は二物を与えずとは、正にこの事です。

とは言え、幣サイトの予想は当たらないのが自慢ですので、もしかしたら常識では考えられない事が起きるのかもしれません

EOS R-1の画素数は8500万画素?!

2021/03/05(金)

EOS R-1の噂が喧(かまびす)しくなってきました。

今までは、クアッドピクセルC-MOS AF採用とグローバルシャッター搭載という話でしたが、ここへきてEOS R-1の画素数は何と8500万画素という話まで出てきました。

普通でしたら、さすがにここまでくると眉唾物と思ってしまうのでしょうが、幣サイトはもしかしたら本当かもしれないと思っています。

なぜならば、そう思う理由が二つあるからです。

ご存知の様に本情報はCanon Watchに記載されたものなのですが、その中には他にも興味深い内容が含まれています。

その一つが、8500万画素のときは秒速20コマ、2100万画素のときは秒速40コマとの記述です。

この2100万画素とは一瞬クロップの時かなと思ったのですが、8500万画素のAPS-Cサイズのクロップですと3300万画素です。

この2100万画素とは、8500万画素の1/4ではありませんか。

すなわちQuad(4個)です。

という事は、本来EOS R-1は2100万画素機なれど、いざとなればクアッドピクセルCMOSの1受光素子を1画素として8500画素機としても使える様にするのではないでしょうか?

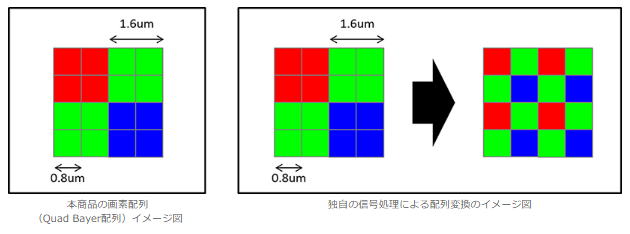

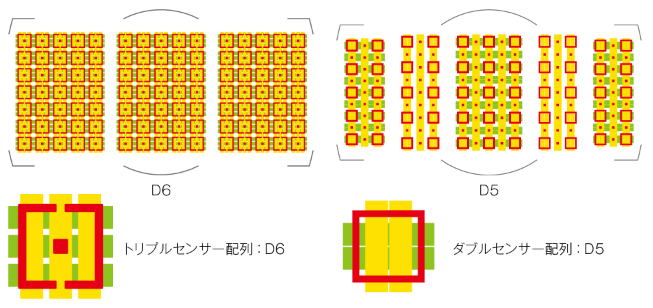

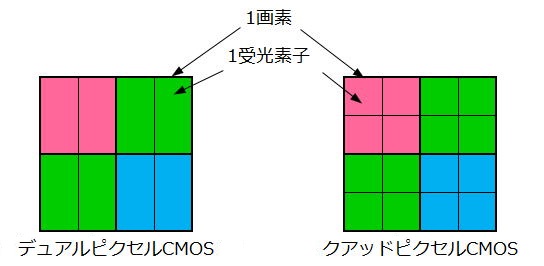

クアッドピクセルCMOS AFの解説図(1画素に4つの受光素子がある)

従来のデュアルピクセルCMOSにおいても、折角受光素子が画素数の2倍あるのだから、いざという時は全受光素子を画素とするデュアル画素対応機にすれば良いのにと思っていたのですが、一つの受光素子が長方形(左下の図参照)のため色補完が難しかったのかもしれません。

デュアルピクセルCMOSの場合、1受光素子が長方形になる

それに対してクアッドピクセルCMOSの場合、1受光素子が右上の図の様にスクエア(正方形)になりますので、補完が比較的容易なのかもしれません。

ただし(そうは言っても)純粋なベイヤー配列より他の色の素子が離れた所にあるので、当然ながら純粋なベイヤー配列より画質は劣る事になります。

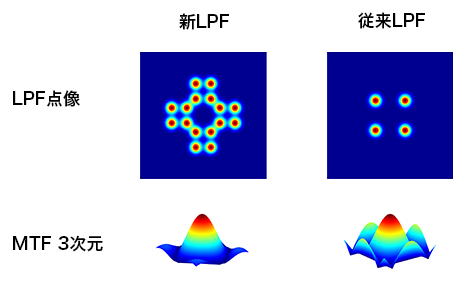

またこの場合、ローパスフィルターを使うとなると、低画素(2100万画素)時は1本の光を4分割するだけで済むのに対して、高画素(8500万画素)の場合は1本の光を16分割する必要があります。

さすがにキヤノンもそこまではやらないだろう思いきや、実はもうキヤノンはやっていたのです。

それがEOS-1DX MarkIIIに採用された、GD(Gaussian Distribution)ローパスフィルターと呼ばれる16分割の新LPFです。

EOS-1DX MarkIIIの新LPFの説明図(4分割→16分割)

EOS-1DX MarkIIIでの説明では、”偽色や輝度モアレを効果的に抑制しつつ、従来のローパスフィルターより高い解像感を達成する”とありますが、実はEOS R-1への事前準備も兼ねていたのではないでしょうか?

そんな訳で、EOS R-1は基本2100万画素で、いざとなったら8500万画素も使えますよという、デュアル画素数対応機になるという可能性は十分ありそうな気もします。

早い話がソニーがスマートフォン用の撮像素子で採用しており、一時期SONY α1で採用されるのではないかと噂されたクアッドベイヤーの思想をキヤノンが先取りしたという訳です。

とは言え、幣サイトの予想は当たった事がないのが自慢ですので、軽く聞き流しておいて頂ければと思います。

PC用モニターの色校正方法

2021/03/04(木)

ご存知でしたでしょうか。

ご自分のPC用モニターでも、色校正できる事を。

下は同じPCにPC用モニターとBENQのカラーマネージメントモニターを接続して、同時に1台のカメラで撮った写真です。

PC用モニター(色校正前) カラーマネージメントモニター

これをご覧頂きます様に、同じ写真を表示しながら両者は微妙に色味が異なり、パット見ではPC用モニターの方が良い感じに見えます。

ただし大半のモニターで見ると、当然ながら校正されたカラーマネージメントモニターの様な見え方になります。

そんな訳で、試しにある物を使ってPC用モニターを色校正した結果が以下になります。

PC用モニター(色校正後) カラーマネージメントモニター

するとどうでしょう、全く同じとは言いませんが、かなりカラーマネージメントモニターに近い色味になったのではないでしょうか。

当然ながらモニターの種類によって表現できる色空間は異なりますので、カラーマネージメントモニターと全く同じにはできないものの、この程度の差ならば商用目的でなければ何とか使えそうな感じです。

そんな訳で、カラーマネージメントモニターを買うのは少々敷居が高いものの、試しにPC用モニターを色校正してみたいと思われる方に、その概要をまとめてみました。

もし興味がありましたらこちらへ。

風切り音低減対策

2021/03/02(火)

既に実施済みの方も多いかもしれませんが、動画撮影時の風切り音低減対策についてお伝えしたいと思います。

風切り音とは、強い風をマイクが拾うバリバリといった感じの破裂音です。

これを除去するには、風のエネルギーを吸収するスポンジや毛むくじゃらのウィンドジャマーの付いた外付けのマイクを購入すれば良いのでしょうが、貧乏サイトにそんな余裕はありません。

またそもそも外付けのマイク自体が邪魔ですし、側面のカバーを開けてケーブルを繋ぐのも面倒です。

そんな訳で、手っ取り早くできて、コストを最小限に抑えるのならば、カメラ本体のマイク部にスポンジを両面テープで貼ってしまう事です。

カメラのマイク部に貼付(ちょうふ)したスポンジ

上の様な物でも扇風機を強に設定した程度の風切り音でしたら、十分抑える事ができます。

かなり見てくれが悪いのですが、外付けのマイクほど仰々しい事もありませんし、何よりもいつでも即使えるのが最大のメリットです。

毎度の愚痴になりますが、動画に力を入れるのならば、なぜこの程度の事をメーカー側でやってくれないのでしょうか。

理想としては、風の強さによってスポンジの密度を変えられる様にして貰えればいう事はないのですが。

どこか聞き入れて貰えないものでしょうか。

Zマウントレンズも逆回転!?

2021/03/01(月)

先日EOS RシリーズのUI(ユーザーインターフェース)がおかしいという話をさせて頂いたのですが、読者の方よりニコンのレンズについても取り上げてほしいとのメールを頂きました。

ニコンのFマウントレンズは、他社機と逆で右に回すと外れ、左に回すとロックになるのは良く知られている話です。

とは言え、Zマウントになって当然他社と一緒になったと思っていたら、下にあります様に何とまたも他社と異なる回転方向を採用したとの事です。

Zマウントレンズの操作マニュアルの抜粋

恐らくニコンとしても、どちらにするかそれなりの議論があったのでしょうが、軍配は従来の逆回転に上がった様です。

この千載一遇のチャンスを逃すとは、何たる事と思わないでもないのですが、Zマウントが発表された当時、この回転方向について取り上げた記事を読んだ記憶はありません。

またこのレンズの回転方向に関してネットで検索してみても、それらしいネガティブな指摘は見つかりません。

という事は、市場はこの仕様を許容したのではないでしょうか。

ご存知の様にどこのメーカーにも、操作性に関する成文化された社内基準がある筈です。

その中に、回転方向については右に回すと大きくする、もしくは締め付ける方向と書かれている事でしょう。

恐らくニコンの社内基準においても、そう書かれている筈です。

ところが注意書きがあって、ただし従来から踏襲している場合は、この限りではないと記されているのかもしれません。

それがニコンの企業風土でニコン機の特徴なのかもしれません。

RFレンズのリアキャップの材質

2021/03/01(月)

先程、RFレンズのリアキャップは安いPP(ポリプロピレン)製で被せ式にできないかとお伝えしたのですが、気になって純正リアキャップの材質を調べてみました。

するとビックリです。

何と、リアキャップに記載された材質表示は、>PC+GF30<とあるではありませんか。

PC+GF30とは、ガラス繊維30%配合のPC(ポリカーボネート)で、もしかしたらEOS RPやEOS R6のボディーと同じ材質かもしれません。

通常はただのABSかPCなのに、リアキャップごときに何故こんなにお高い材料を使うのでしょうか?

ただし剛性感は確かにあります。

どうにかならないかRFレンズのリアキャップ

2021/03/01(月)

またまたマイナーネタです。

どうにかならないのでしょうか、RFレンズのリアキャップ。

恐らくキャップのし難さから言えば、天下一品ではないでしょうか。

従来のEFレンズのリアキャップは、レンズに対して120度毎に3個所勘合する所があったので、適当にキャップを被(かぶ)せて、後はキャップを回せばレンズの勘合個所に合わせる事ができました。

とろが、RFレンズのリアキャップは1個所でしかレンズと勘合できない様になっているので、指標を合わせない限り勘合させるのはほぼ不可能です。

おまけにこの指標が見難いため、RFレンズを購入したら、先ずはリアキャップの指標を白く塗ったり、目立つラベルを貼るのが決まり事になっています。

リアキャップにラベルを貼るのがRFレンズ購入後の必須作業

この勘合が1個所になった理由は、どうやらEFレンズとの互換性を確保するための様なのですが、何で高いレンズを買った挙句に、こんな事をしなければいけないのでしょうか。

ところがこれをやっても、暗闇だと指標が全く見えなくなるのは同じ事で、やはりキャップを付けるのはほぼ絶望的です。

そんな訳でとうとう蛍光テープを購入して、レンズとリアキャップに貼る事になってしまいました。

レンズとリアキャップに貼った蛍光テープ

このついでに、カメラ本体にも蛍光テープを貼っておきました。

愚痴はこれくらいにして、折角ですので(前向きに)この解決策を考えてみます。

思いつくのは、EFレンズとの互換性を無視したRFレンズ専用のリアキャップかもしれませんが、幣サイトが望むのは押し込み式のリアキャップです。

確か以前、他社の廉価版リアキャップで、単純に押し込むだけで嵌められた物があった様な気がするのですが。

それはともかく、単にレンズに乗せて押し込むだけのキャップであれば、上記した問題は全て解決です。

おまけにPP(ポリプロピレン)製であればコストも大幅に削減できますし、自然色が乳白色なので暗闇でも認識し易くなります。

これをキヤノンから出してくれる事など、一切期待しません。

どこかサードパーティーで、こんなリアキャップ出して頂く事はできないものでしょうか。

RFレンズのユーザーはこぞって購入すると思います。

2021年3月の新着情報